ニュース

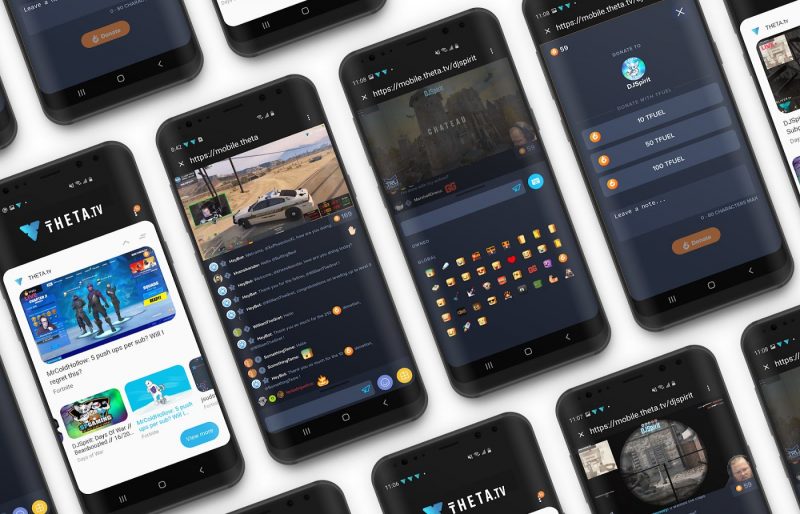

2020/05/22ビデオ配信アプリTHETA.tv ( $THETA ) がSamsung最新モデルスマホS20に搭載

ビデオストリーミング配信用のブロックチェーンThetaを使用したTHETA.tvのアプリが、Galaxyなどの携帯に搭載されているメディア管理アプリSamsung Dailyに搭載されることがわかりました。 THETA.tvはTheta上で稼働するアプリケーションで、eスポーツ専用動画ストリーミングアプリとなっています。 THETA.tvが、Galaxy S20にプレインストールされてる包括的なメディア管理アプリSamsung Dailyと連携されます。また、アップグレードによりS10、S9およびNote10、Note9などの他のGalaxy端末にもインストールされる予定です。 THETA.tvはSamsung Daily限定のコンテンツの公開も行う予定で、eスポーツ意外にもConsensus and Crypto Asia Summitなどの暗号資産関連のカンファレンスなども放送します。 今回の発表を受け、Binanceに上場していたTHETAは約80%、THETAのガスとして準備されているTFUELは200%の価格上昇が見られました。 記事ソース:Medium

ニュース

2020/05/22Binanceがビットコインピザデーを記念して、最大500万円相当の $BNB 山分けキャンペーンを実施

大手暗号資産取引所Binanceが、初めてビットコインが商品の購入に使用されたピザの日を記念して、最大500万円相当のBNBの山分けキャンペーンを実施します。 https://twitter.com/binance/status/1263469205602603009?s=20 キャンペーン期間は5月22日から5月29日で、期間中に0.1BTC以上のBNB/BTCペアのマージンまたはスポット取引を行ったユーザーが対象となります。山分けの金額は全ての対象ユーザーの取引量の合計額によって変化します。 Regular Pizza Rewards: 全ての対象ユーザーの取引額の合計がキャンペーン期間終了時に15,000 BTC 以上だった場合、参加者全員でUSD換算で10,000ドル相当のBNBトークンを対象ユーザーで山分け Large Pizza Rewards:全ての対象ユーザーの取引額の合計がキャンペーン期間終了時に30,000 BTC 以上だった場合、参加者全員でUSD換算で25,000ドル相当のBNBトークンを対象ユーザーで山分け Supreme Pizza Rewards: 全ての対象ユーザーの取引額の合計がキャンペーン期間終了時に50,000 BTC 以上だった場合、参加者全員でUSD換算で50,000ドル相当のBNBトークンを対象ユーザーで山分け トレードコンペなどとは違い、Binanceのトークン BNBを0.1BTC以上取引するだけで対象となるので、是非キャンペーンに参加してみてはいかがでしょうか。 Binanceのサイトはこちら 記事ソース:Binance

ニュース

2020/05/22ShopifyがCoinPaymentsと提携、支払いに1800銘柄の暗号通貨の利用が可能に

暗号資産を用いた決済サービスを提供するCoinPaymentsが、オンラインショッピングeコマース用プラットフォームShopifyと提携し、取り扱い通貨の拡大を行うことがわかりました。 今回の提携で、Shopifyを利用してECサイトを作った事業者の決済手段にCoinPaymentsのサービスが選択できます。また、CoinPaymentsを利用したECサイトでは、暗号通貨1800銘柄を利用することができます。 CoinPaymentsは5月18日、Shpoifyとの提携を発表し、「提携によりShopifyを使う企業などが更なる暗号資産の取り扱いに対応し、ユーザーが暗号資産を用いたショッピングをする機会を拡大できる」とコメントしています。 Shopifyはビットコインをはじめとした数百種類のトークンにも対応しており、世界中のクレジットカードを用いた100以上の支払いに対応します。現在、提携したShopifyのサービスはベータ版であるものの、全ての機能を使用することができます。 記事ソース:CoinPaymen10

ニュース

2020/05/21カカオトークのブロックチェーンKlaytnがChainlinkと提携を行う

韓国の大手インターネット企業Kakaoが提供するパブリックブロックチェーン 計画Klaytnが、分散型オラクルネットワークであるChainlinkと提携を発表しました。 分散型のオープンソース型オラクルであるChainlinkはスマートコントラクトへ処理に必要な情報のアクセスを提供しつつ、オフチェーンから取得した情報の正確性を担保します。(オラクルに関してはこちらのレポートのp15で説明しています。)30 Chainlinkのネットワークと連携することで、Klaytnのスマートコントラクトはブロックチェーンの外部にある情報にもアクセスし、現実世界にあるデータやシステムとリンクされたアプリケーションを作ることができます。Klaytnは、こうした進歩がDiFiやノンファンジブルトークンなどの多様な市場を使用することで有効にネットワークを活用できると説明しています。 記事ソース:Cision PR Newswire

ニュース

2020/05/21$XRP の投げ銭をサイトに組み込みマネタイズできるWordPressプラグイン「Coil Web Monetization」がローンチされる、Upholdとの提携も

ウェブビジネスの発展を目指すCoilが、クリエイターや出版者がWordPress上でマネタイズを行うことができるプラグイン「Coil Web Monetization plugin」をローンチしました。 https://twitter.com/Coil/status/1262767736297598977?s=20 プラグインの開発はWordPressのエージェンシーPragmaitcとの提携のもと制作され、プラグインが有効化され次第Coilはユーザーのプライバシーを保護しつつ収益をウォレットへ届けます。 同時に、UpholdがCoilの公式なウォレットプロバイダーになったことも発表されました。 https://twitter.com/UpholdInc/status/1262898475244625921?s=20 これにより、Coilに参加するクリエーターがUpholdと連携させることで50以上の暗号資産やフィアット通貨による報酬を得ることができます。 記事ソース:Coil

ニュース

2020/05/212009年にマイニングされ、今まで不動だった3600番台ブロックの50BTCが送金される

ビットコインが公開されてからわずか1ヶ月後の2009年2月9日にマイニングされた50BTCが、2020年5月20日に動かされたことが確認されました。 公開後1か月というのは、BTC開発者であるナカモトサトシを含む、わずかな人間だけにのみビットコインは認知されていたため、2009年2月に採掘されたBTCを送金することができる人間は非常に限られるでしょう。 https://twitter.com/ICODrops/status/1263109447762706434?s=20 送金時のハッシュとBTCの量は以下のようになっています。 Blockchain.comより 今回送金されたビットコインは2019年2月9日にマイニングされた3654ブロックの報酬として配布された物です Blockchain.comより ビットコインはコロナウイルスの影響で一旦下落相場になったものの、すぐに市場は回復し、5月12日には3回目の半減期を迎えました。 上昇を続け1BTC=10,000ドルの大台を目の前にして最初期のマイナーが11年前にマイニングしたビットコインを動かしたことは暗号資産への期待を表したものとも考えられ、今後も暗号資産の波が再度訪れるかもしれません。 記事ソース:Blockchain.com

ニュース

2020/05/20レンディング会社BlockFiから顧客情報が流出、資金の被害はなし

暗号資産のレンディングを行うBlockFiが先週ハッキング被害に遭い、半分弱の顧客情報が流出したことが明らかになりました。 ハッキングは5月14日に起こり、1時間ほどデータが流出した結果、半分弱の個人顧客の情報が流出しました。機関投資家の情報に関する被害はないとしています。 流出した情報には顧客のアカウントの活動状況やメールアドレス、郵便番号が含まれ、社会保障番号やIDカード、そしてパスワードは漏洩していません。 今回は顧客情報の被害が出たものの、顧客の資産への危害はありませんでした。 ハッカーは、二段階認証の脆弱性をつくために従業員の携帯のSIMカードを抜き取ってハッキングを行ない、顧客情報の取得とともに資産の引き出しも試みたが失敗したとされています。 記事ソース:The Block

ニュース

2020/05/20CT Analysis第7回レポート『DeFi(分散型金融) 概要と最新動向の解説レポート』を無料公開

CRYPTO TIMESが提供するリサーチレポートコンテンツ『CT Analysis』が、第7回の配信レポートとして『DeFi(分散型金融) 概要と最新動向の解説レポート』を無料公開しました。 前回のレポート同様、コロナによる自粛期間のため本DeFIのレポートはCT Analysisホームページの無料登録をせずとも読めるように公開いたします。 過去のレポートは全て無料でCT Analysisホームページ ( https://analysis.crypto-times.jp )よりダウンロードができます。 ※1度メールアドレスを登録された方は、レポートが公開される度に登録メールアドレス宛に最新レポートが届きます。 CT Analysis DeFレポート 第7回『CT Analysis』が提供する無料レポート『DeFi(分散型金融) 概要と最新動向の解説レポート』に関して 現在、パブリックチェーンの活用事例としても多くなっているDeFi(Decentralized Finance) DeFiは2018年より本格的に始まり、トラディショナルな金融サービスの仕組みをP2Pのフレームワークを利用することで、分散的に再構築した(を目指す)金融システム・ムーブメントです。 今回のレポートでは、DeFiとは?という初歩的な部分から現在のトレンド、DeFiを構成する主要なコンポーネント、エコシステムにおける主要なプロジェクト紹介までを網羅的に記載しています。 レポートはこちらよりご確認ください。 CT Analysisについて 2020年2月12日より暗号通貨/ブロックチェーン専門メディアCRYPTO TIMES ( https://crypto-times.jp )が2月12日より提供開始した、暗号通貨/ブロックチェーンの分野に特化したリサーチレポートコンテンツです。 今後、暗号通貨/ブロックチェーン分野は更に注目が集まることが予想されるものの、技術者から投資・事業家まで様々な参加者がおり、各々の求める情報は見つけづらく、また議論は英語で行われることが多いため、リサーチコストが高くなる傾向があります。 CT Analysisでは、2年間業界に携わりながら運営してきた知見やデータを活用して一般ユーザーから事業者まで、幅広いデータ・分析需要に応えることを目標として、専門性とわかりやすさを追求したリサーチ・レポートを提供していきます。 また、パートナー企業の強みを生かしたリサーチレポートも提供しており、オンチェーンデータやオフチェーンデータ、クリプト市場に関するセンチメントデータ、ユーザーの予測を機械学習で最適化したデータなどの情報を使ったレポートの配信も予定しています。また、これらは日本だけでなく、世界各国の情報も取り入れたコンテンツの配信を予定しています。 CT Analysis

ニュース

2020/05/20決済スタートアップCeloのメインネットがローンチされる

グローバルに向けて金融包摂を目指すCeloのメインネットが正式にローンチしました。 メインネットは4月22日にローンチされたブロックチェーンRelease Candidate 1に関する重大なバグが確認されないため、同ネットワークをメインネットとして正式に定めました。 Celoは今後、自社の提供するCelo Gold (CGLD)にオフチェーンの価値がつくようにCelo専用のウォレットをメインネットにてローンチする考えを示しています。 先週行われたCoinListによるCelo Goldのオークションでは、約10億円の売上を記録しました。 Celoは、仮想通貨の決済手段としての普及を目指す企業で、将来的には発展途上国市場を中心とした送金・決済サービスを展開していく予定です。 さらに同社は今年の3月にグローバルイニシアチブで、参加企業による「Alliance for Prosperity」という協会を設立しています。これには、a16z、Coinbase Ventures、Klaytonなど計75の企業が参加しています。 記事ソース:Medium50

ニュース

2020/05/19BTCをETHへブリッジできるtBTCが公開2日後にシャットダウン

ビットコインをイーサリアムへ分散型のカストディアンを通じてブリッジさせるプロジェクトtBTCが、公開から2日後にシャットダウンされました。 https://twitter.com/mhluongo/status/1262261372714455042?s=20 tBTCは5月16日にイーサリアムのメインネットでローンチされ、2日後の18日に後援会社Thesisの創設者Matt Luongoの判断によってシャットダウンされました。 公式表明は無いものの、ThesisのエンジニアAntonio Salazar Cardozoが発見したスマートコントラクトのバグによるものだと考えられています。 tBTCはマルチシグネチャーを用いて集団でビットコインを保管しつつ、いつでもビットコインを引き出すことができるtBTCトークンをイーサリアム上で発行するプロジェクトです。 これにより、ノンカストディによるブロックチェーン間のブリッジが可能になります。 記事ソース:Twitter

有料記事

有料記事