7月29日、30日に福岡市で開催された「FUKUOKA DAO CAMP」の潜入レポート(1日目)

Crypto Troll

7月29日、30日の2日間にかけて、DAOを集中的に学ぶイベント「FUKUOKA DAO CAMP」が、Fukuoka Growth Next(https://growth-next.com/)にて開催されました。

このイベントは福岡市からの委託を受けたFracton Ventures株式会社(https://fracton.ventures/)によって開催され、「福岡におけるWeb3.0の機運の醸成及びプレイヤーの創出」を目的として行われました。

1日目(7月29日)は、Web3.0とDAOの概要のレクチャーが行われるインプットの日でした。また、午後からはAstar Networkの渡辺創太氏の登壇もあり、質疑応答に花が咲きました。

2日目(7月30日)は、実際に様々なDAOツールを使いながら、実際にDAOを立ち上げるところまでを行うアウトプットの日でした。

この記事は、筆者が当イベントに参加した際のレポであり、1日目(29日)のものとなります。2日目からは一参加者としてグループワークにも参加しましたので、私の体感もお伝え出来ればと思います。

また、当イベントレポートは私の主観で書かれたものであること、引用している登壇者の文言や言い回しに関しては、必ずしも厳密に文字起こししたものではないことをあらかじめご承知おき下さい。

目次

開会の挨拶

提供:Fracton Ventures

まず初めに、Fractonの亀井聡彦氏から、開会の挨拶がされました。

「おはようございます。亀井です。Fractonはエコシステムを盛り上げるために活動しており、インキュベーションをメインに行なっています。今回のイベントは福岡市と一緒に取り組んでいます。過去には19社ともインキュベーションを行なっており、ハッカソンも行なっています。我々はDAO関連に可能性を感じており、最近では、DAO TOKOYO 2023を開催しました。インプットもアウトプットも多い2日間になるかと思います。レベル感も探りながらになるかと思いますが、DAOやWeb3.0全般の話をしながら、細かいツールの話にも関わっていければと思います。朝早いですが、皆様で盛り上がっていけたらと思います」

次に、福岡市創業支援課の紫垣氏から、挨拶がされました。

「おはようございます。創業支援課の志垣です。今日、我々が期待していることとしまして、Web3.0には福岡市も力を入れており、この施設は創業(支援)施設なのですが、来年スタートアップの支援をさせて頂ける人が、この中から出てきて貰えればと思います。今日は渡辺創太さんも来られますが、そのような方を超えてくる方が出てきてくれればなと思っています。市としても、地域の課題を解決というように、幅広く活躍される方が出てきれくれればと思います。今日はよろしくお願いいたします」

その後、1日目のタイムテーブルの説明がされました。

DAOとはある種の箱であり、それをうまく活用するためには、DAOの目的や活用方法や実際の取り組みを理解することが重要です。

この日(1日目)は、DAOの具体的な話となる前に、Web3.0とは何かという根本の話から始まりました。

Webの歴史:登壇者・鈴木雄大氏

この回では、Fractonの鈴木雄大氏(https://twitter.com/9dai_5)が登壇されました。

内容は、Webとはそもそも何なのか、どのようなWebの歴史の延長線上に今の我々が触っているWebが作られており、それらを踏まえてこれからのWebの可能性についての話がされました。

インターネット史

インターネットの歴史を振り返る際の主要なマイルストーンとして、以下の事例が挙げられました。

提供:Fracton Ventures

インターネットの前身となったのが、1969年の「ARPANET」です。初期のネットワークノードは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)、SRIインターナショナル、カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB)、ユタ大学の4箇所で稼働されました。それぞれのローカルの環境を繋げることが出来たことに意義がありました。

そして何より重要なのが、1990年の「WWWの誕生」です。1989年にCERNに勤務していたTim Berners-Lee氏によって開発され、これは当初は科学者間の自動情報共有を目的としていたのですが、パブリックドメインにし、オープンライセンスでリリースすることで、現在にまで至るWebの繁栄をもたらしました。

現在のインターネットの原型が形作られたのは1990年であり、インターネットの歴史は実はかなり浅いことが窺えます。しかしながら、インターネットはもはや社会インフラとして非常に重要なものになっています。

提供:Fracton Ventures

鈴木氏は、Web1.0はいわば、ウェブ上のショーケースを可能にしたものであると述べます。そしてWeb2.0は、Tim O’Reilly氏とDale Dougherty氏によって提唱されましたが、これは、明確にWeb2.0という区切りがある訳ではなく、Web3.0が出てきたから遡及的に定義された面もあります。

Web2.0の特徴として、ユーザー生成コンテンツ、参加型ソーシャルウェブといった、ソーシャルメディアの中で互いの交流やコラボレーションを可能にするものであり、基本的にWeb2.0はWeb1.0の強化版であると言えます。これによりユーザーが自発的に発信していく世の中になっていきました。

Web1.0の特徴を「テキストを発信」、Web2.0の特徴を「みんなで交流」であるとするならば、この二つは地続きのものと捉えることが出来ます。こうした流れを踏まえていれば、Web3.0の方向性やその流れを掴むことが出来るのではないでしょうか。

鈴木氏は、Web1.0の始まりを1990年ごろ。Web2.0の始まりを2010年ごろからと考えれば、今の我々は未だWeb3.0の枠組みの頭に入っている頃なのかもしれないと述べました。

今回のイベントはDAOに焦点を当てたものです。しかしながら、こうしたインターネットの文脈を分かった上での方が、多くの情報が流れてくる中で自身が真に重要だと思える情報を質よくキャッチアップ出来ると思いました。

Web3.0の概要と思想:登壇者・ビニール氏

提供:Fracton Ventures

この回では、Fractonのビニール氏(https://twitter.com/vvinyll)が登壇されました。

内容は、ブロックチェーンの基礎知識に焦点を当てたものであり、Web3.0とは何なのか、またその具体的なユースケース(NFT、Defi、Refiなど)が述べられました。

その昔(といっても数年前ほどですが)には、Web3.0という言葉はありませんでした。その為、時たまWeb3.0はブロックチェーンや仮想通貨のリブランディングであると揶揄的に言われますが、それは違うとビニール氏は述べました。

そもそも、Web3.0とは何を指すのか、というのは人によって意見の違いがあるかもしれません。ここで、ビニール氏は「ブロックチェーンを使っているかどうか」であると述べ、より具体的に「スマートコントラクトを分散で運用しているかどうか」と表現しました。

(余談ですが、ビットコインにはスマートコントラクトが含まれていないので、ビットコインはWeb3.0ではないと主張する人もいます)

誤解されがちで且つ難解なブロックチェーンですが、段階を踏みながらの解説がされました。

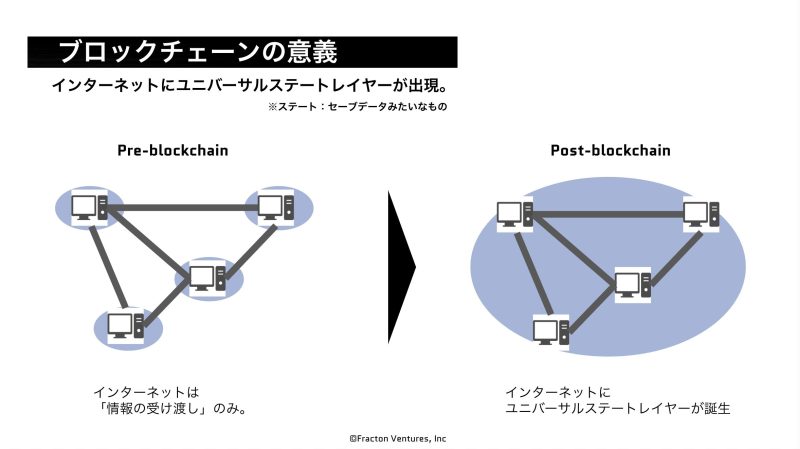

ブロックチェーンの意義

提供:Fracton Ventures

ビニール氏は、ブロックチェーンの意義として幾つかの例を挙げましたが、重要なのは大きく二つ「インターネットにユニバーサルステートレイヤーが出現したこと」と「データに秩序がもたらされたこと」でした。

ユニバーサルステートレイヤーが登場することによって、特定のデータセンターが攻撃されても、他のデータセンターが無事であれば、永久的にデータが失われることはありません。また、ブロックチェーンによって、データに順番や正しさが生まれました。

また、ビットコインやイーサリアムが誕生した経緯にも言及されました。ビットコインは2008年に誕生しましたが、当時はリーマンショックが発生しており中央通貨に対する不安が出てくる中で登場しました。

ビットコインが送金目的な一方で、イーサリアムは汎用的なコンピューターのためのデータベースとしてのブロックチェーンとして誕生しました。クリプト技術の中には、スマートコントラクトという、仲介を必要とすることなく自動履行されるプログラムがありますが、これは後々に説明するようにDAOに欠かせないものとなっています。

ブロックチェーンに対する誤解

暗号資産はやはり、一般世間から怪しいものという評価を受けているのは間違いありません。しかし、誤解されている部分も多いとビニール氏は指摘します。

ビットコインなどの暗号資産が詐欺の手口に使われているのは事実であるものの、ビットコインはブロックチェーンの一種類に過ぎないことや、マウントゴックスやコインチェックで過去あったようなハッキング事件はあるものの、これはブロックチェーンがハッキングされたのではなく、取引所のシステムがハッキングされたということが説明されました。

中間を排除し、P2Pへ

次に、個人間のやり取りへと話は移りました。

Web3.0の特徴は、仲介を排除して個人間の直接的なやり取りを実現するという部分です。例えば、不用品を売るのであっても、中古ショップで売るのと、フリマサイトで売るのとでは、引き取りの際の金額と店頭での売価の開きという点では、後者の方が少なくなります(即ち、手元により多くのお金が残ります)

このように、中間(ミドルマン)を排除することで、自由な個人間のやり取りが成立し、それは個人により多くの力を与えることに繋がるとのことです。

また、それを実現する際には、情報の自己管理も欠かせません。Web1.0ではユーザーネームとパスワードが必要ですが、全てを管理するのは面倒です。Web2.0では、GoogleやFacebook(Meta)やtwitter(X)といったような大企業のアカウントを使ってログインします。後者は便利ですが、個人情報が一企業に一元管理されており、いざ乗っ取られてしまうと大問題となります。そこで、メタマスクなどを活用することで、規格の統一化且つ、匿名化が実現されます。

つまりは、Web1.0はサーバー単位で、Web2.0はプラットフォーマー単位で中央集権的である一方、Web3.0は分散的という決定的な違いがあります。

そして、そうした非中央集権の中で信頼できるものが、スマートコントラクトであり、コードが法律(Code is law)となるのです。また、ブロックチェーンによる検証可能性があることで、情報の透明性が確保されると説明がされました。

歴史的な「信頼」の変化

先ほど、スマートコントラクトを信頼できるものとして挙げましたが、これは信頼の形が変化しているものと考えられます。つまりは、政府といった社会制度への信頼から、FacebookやAirbnbといったプラットフォームへの信頼へ移り、プロトコルへの信頼というような変化です。

提供:Fracton Ventures

ビニール氏はここまでWeb3.0について述べてきましたが、必ずしもWeb2.0から完全な移行がされるということはないし、恐らくはWeb2.0とWeb3.0が共存する形に収まるだろうと補足しました。

個人的には、プラットフォームへの信頼により、企業価値とサービスの価値が入れ替わるという指摘が非常に興味深かったです。

これまでは企業が上にあってその下に自社プロダクトがあるという形でサービスが提供されてきましたが、Web3.0においては、パブリックプロトコルがまずあって、その下に多くの企業がいる形となっています。

これによって、企業が顧客やユーザーデータを囲い合い、企業間連携があまりないという現在の形から、企業はパブリックスペースにアクセスし、データを参照し、サービス間でデータの受け渡しが容易というように変化するというのが、非常に革新的な変化ではないかと思いました。

その一つの形態は、NFTでしょう。NFTという形態をとることで、デジタルでも供給量の制限をしレアリティの設計が可能になり、追跡可能且つ容易に二次販売が可能になり、作者へのロイヤリティが入ってきます。

これまで企業及びその会社が提供するサービスはイコールで考えられてきましたが、そうした前提がWeb3.0の中でひっくり返ることがあるのかもしれないと思いました。

Refi(Regenerative Finance)とは?

提供:Fracton Ventures

このセクションの中で、初耳で面白いと思ったのは、「ReFi」という試みでした。

これは “Regenerative Finance” の略称であり、ブロックチェーン技術を用いて、長期的に環境問題や社会問題を解決しようとするアプローチです。

重要なのは、維持ではなく再生という部分で、ブロックチェーンを利用してトークン化し、アクセス可能で透明性を確保することで、現在の経済システムでアプローチできなかった領域にアプローチするというものです。地域社会単位で地域経済の再生にコミットすることが可能になるとのことです。

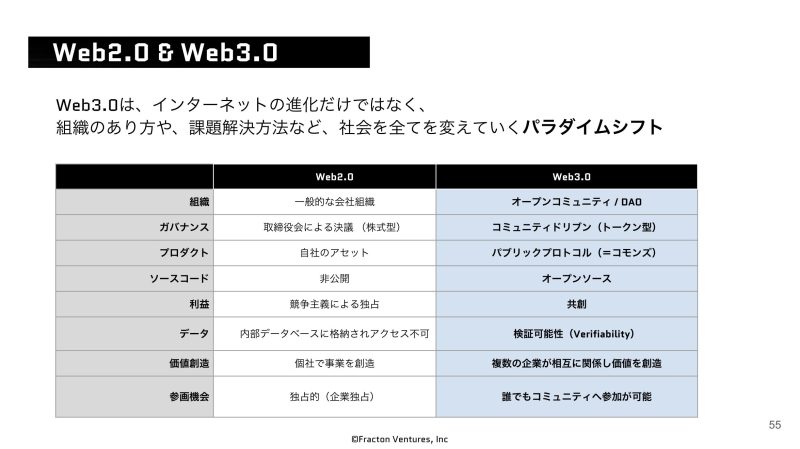

Web2.0 & Web3.0

提供:Fracton Ventures

ここまでのセクションでは、Web2.0とWeb3.0への流れや、Web3.0の試みについて語られてきましたが、重要なのは、Web3.0は単純なWeb2.0の進化系という訳ではなく、組織のあり方や課題解決方法など、社会全てを変えていくパラダイムシフトであるということでしょう。

Web3.0において重要なのは、やはりスマートコントラクトです。フロントエンドは一見シンプルに見えても、その裏にはスマートコントラクトがあり、そこに価値があります。またプロトコル層は社会インフラになるので自社で抱える必要はないというのも魅力的でした。

もしこのままWeb3.0の流れが進んでいけば、既存の社会システムは、ユーザーが気づかないままにプロトコル層からコードに置き換えられていくのかもしれません。

質疑応答

Q. DAOはどのように資金調達をしているのですか?

A. まず前提として、DAOは決して高尚なものではありません。例えば、一番綺麗なDAOと聞かれた時、多くの人はビットコインと答えたりします。その上で話せば、普通にVCから資金調達したり、自分たちでトレジャリーをNFTで出したりしてお金集めたりしています。まだ、DAOを綺麗に分散化しているところ(事例)はあまりないように思われます。

Q. Refiをしようとした時、資金調達などかなりの規模が必要になると思いますが、その辺りはどのようにしているのですか?

A. 今あるものでも小規模であったり、持続可能なものであるのはまだないように思います。資金調達という部分では、自分たちのトークンを発行してユースケースを作って、ユーティリティを作ってトークンの価値を担保するとかしかないかもしれません。マネタイズできるかと言えば、現状かなり難しいです。また、環境に携わっている人たちは、自分の身を削りがちな傾向にあります。まだマーケットが出来ていない事もありますし、今後とも模索していく必要があります。地方都組んで地方創生の文脈でやっていって、スケーリングをしていくというのが今現在のアプローチになっているのではないでしょうか。

DAO入門:登壇者・寺本氏

提供:Fracton Ventures

この回では、Fractonの寺本氏(https://twitter.com/salmon_crypto)が登壇されました。

内容は、より深くDAOの歴史を概観した上で、DAOをより具体的に見ていくといったものでした。

DAOとDAC

まず、DAOの前に、DAC(Decentralized Autonomous Corporation)が提唱されていたことが説明されました。

DACはDaniel Larimer氏によって2013年に提唱された、「価値を単一の個人、企業、組織に依存せずに社会に商品やサービスを提供する分散型システム」のことです。これは分散型システムであるものの、あくまでも企業の一つの形であり、基本として利益の追及があります。

一方で、2014年にVitalik Buterin氏によって提唱されたのが、DAO(Decentralized Autonomous Organization)です。DAOはスマートコントラクトという、プログラム化されたルールによって管理される組織です。従来の組織では、CEOがいてそこから階層的に組織が作られますが、DAOであれば、ユーザーやデベロッパーやマイナーや取引所が、網の目のように繋がります。あらゆる参加者が合議で決めるため、階層構造がないですし、必要がありません。

寺本氏は、重要なのは、従来型の組織とDAOのどちらかが優れているということではなく、意思決定の速度や質を鑑みながら、どちらが良いかを考えないといけないと指摘しました。

DAOは新しいコラボレーションの形である

DAOはブロックチェーンの登場のよって可能になった新しいコラボレーションの形であり、ブロックチェーンの利用を前提としています。

また、平等なあり方を実現するために、インセンティブのあり方が重要になってきます。従来の組織であれば、上にいけいくほど責任も大きくなり、報酬も大きくなります。しかしDAOでは全員が平等なので、積極性が損なわれる恐れがあります。そこで、積極的に動かせるためのインセンティブが必要になってきます。

様々なタイプのトークンを利用して、参加者のインセンティブを調整し、組織(コミュニティ)に貢献すればするほど個人も報われる仕組みになっています。これによって、いろいろな立場の人や組織がおそれぞれの立場から貢献できるフラットな構造となっています。

他にも、DAOは匿名経済が成り立ち、(身分や地域に関係なく)自身の能力によって働けるので、それもDAOのメリットの一つです。

DAOはどのように運用されているのか

提供:Fracton Ventures

DAOの運用内容は、大きくオンチェーン上のものか、オフチェーンで行われているかに大別され、その両方が活用されます。

オンチェーン(ブロックチェーン内で実行)では、スマートコントラクトによって自動化され、議決権としてガナバンストークンが利用されます。

オフチェーン(ブロックチェーン外で実行)では、Discordといった場所でコミュニティが形成され、フォーラムで議論されたりしています。

この形態をとる理由として、ブロックチェーン上で動かす以上のコストがかかるため、投票はオンチェーンでするけれども、それに至るまでの議論は別のところでするとのことでした。また、オンチェーン投票のメリットとして、議決の反映はスマートコントラクトが自動でしてくれるため、手作業故の意図的な変更や、ヒューマンエラーが発生することがないことが挙げられるとのことでした。

様々なDAOの形と具体例

次に、DAOには大きく8つの形があることが説明されました。まずはそれらを箇条書きであげてみます。

- Protocol DAO:プロトコルを管理するためのDAO。ERC-20トークンをガバナンスに使う発想の原点。コアチーム主導の運営から徐々にコミュニティドリブンにシフトしていくのが一般的。(例:Compound、Curveなど)

- Grant DAO:助成金をプロジェクトに提供する。資金はDAOメンバーを含むコミュニティが寄付。資金の配分はコミュニティが決定。(例:AAVE Grantなど)

- Philanthropy DAO:社会的責任への貢献。実世界との強い繋がりを持つ傾向。基本的には慈善活動。(例:BIG GREEN DAOなど)

- Social DAO:メンバーは共通の価値観・関心を持つ。その証明のため参加には、メンバーからの招待、NFTの保有といった条件がつく。(例:FWB、PazzaDAO、APE、など)

- Collector DAO:何かを収集するためのDAO。収集対象が一つだけの場合、それに失敗した・失われた場合には解散も。(例:Flamingo DAO、Constitution DAOなど)

- Investment DAO / Venture DAO:VCのようにアーリーステージの企業に投資したり、実世界の資産を共同所有したりする。投資状況を常にブロックチェーン上で監視できる。(例:MetaCartet Venturesなど)

- Media DAO:メディアをDAOとして運営する。コンテンツの受け手は一般の人々であることもあればDAOのメンバーであることも。広告に対するスタンスや編集方針など、DAOとしての特色は様々。(例:Decryptoなど)

- Servise DAO:特定のスキルを持つ人が集まり、1つのDAOとしてサービスを提供するDAO。提要するサービスは開発やデザインなどが考えられる。顧客は基本的にwe3業界。(例:Developer DAOなど)

そして、具体的なDAOの解説もされました。その中で個人的に興味を引いたものをいくつか紹介しようと思います。

Links DAO

Twitterヘッダーより引用。

一つは「Links DAO」(https://linksdao.io/)です。これはゴルファーたちによるDAOであり、各地でメンバーによるイベントが開催されていたりしますが、何より注目を集めたのは、今年2月にスコットランドでゴルフコースを購入したことでしょう。これは投票による決定に基づいて行われました。

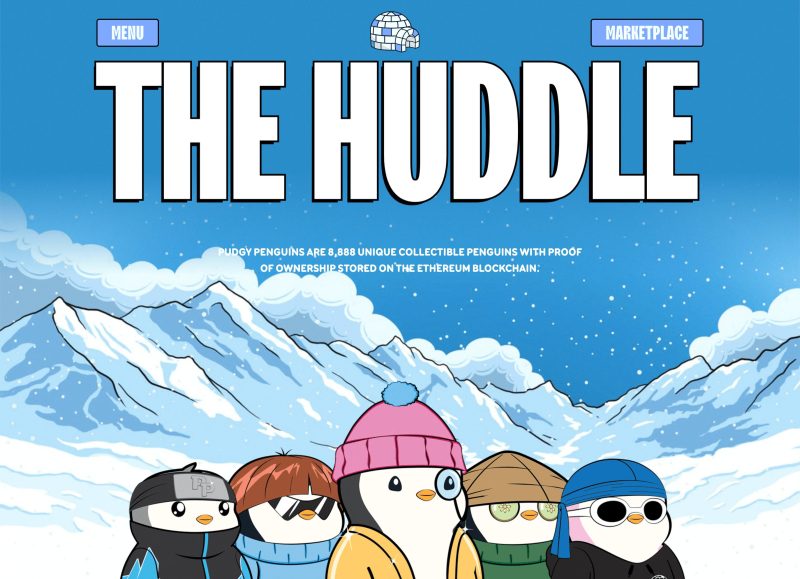

Pudgy Penguin

公式サイトから引用。

他には、「Pudgy Penguin DAO」(https://pudgypenguins.com/)です。これはふっくらとした体型のペンギンのNFTを販売するDAOなのですが、実は現在の経営チームは同NFTのホルダーによって構成されており、元の経営チームからプロジェクトを買収する形で誕生したことが背景としてあります。オンチェーン投票は行われず、経営チームを中心にコミュニティの声を取り入れながら運営されていることが特徴です。

このコミュニティは非常に商売が活発です。買収した人はおもちゃ屋さんの経歴を有しているのですが、このNFTのデザインと元にしたおもちゃを販売し、その収益が同じ柄のNFTホルダーに入るといった形でエコシステムを構築しています。

この他にも、米国憲法を集めるDAO(Constitution DAO)や、町おこしの一環で運営されているDAO(山古志村DAO)などあり、非常に興味深いコミュニティが数多く構築されていることが紹介されました。

DAOの探し方

DAO紹介の最後、具体的なDAOを探す方法が紹介されました。例えば、データプロバイダーとしてダッシュボードを提供している「Messari」では、々のDAOの構造などに関するリーサーチ記事も公開されていることや、DAOのためのデータ分析サイトとして「DeepDAO」があり、メンバーシップや管理下にある資産などのいくつかの主要な指標を使用したDAOのランク付けがされていることなども紹介されました。

また、補助ツールとして、DeepL(翻訳ツール)やCoinGenko(トークン情報のダッシュボード)を参照するのも非常に有用との解説がされました。

DAOのこれから:登壇者・亀井氏

この回では、Fractonの亀井氏(https://twitter.com/tolehicoJP)が登壇されました。

内容は、これまでのDAOの解説を踏まえて、これからのDAOの将来と社会との有り様を考察するという内容でした。

社会はこれからどこへ変化しようとしているのか

提供:Fracton Ventures

まず、マクロ単位での問題として、社会がどこに向かっているのかの疑問があると問いかけがありました。経済成長の限界と、持続可能性の理論があり、資本主義の先を見据えて、社会のあり方を見直す必要がある時期に来ていると述べられました。

そして、その中で以下の二つの指摘がされました。

- 社会の流れの作り方:「競争・独占」から「共創・コラボレーション」へ。

- アウトプットの方式:「事業・プロダクト・サービス」から「コモンズ」へ。

Web3.oにおける活動のあり方はSNS上で数多く語られていますが、あまり具体的な部分にまで且つ、質良く掘り下げたものはあまりありません。このセクションではそうした話を具体的に論じたものであり、個人的に非常に新鮮な内容でした。

また、「信頼」の方式が変化していると指摘もあり、

- 法や制度をトラスト

- プラットフォームをトラスト

- プロトコルをトラスト

この段階で変化しているとも述べられました。

他にも、トークンが発明されることで様々な形の資本が登場していること、例えば、Stepnは、物理的な努力/経済資本をトークン化しているとし、トークンは通貨的であるだけでなく、資産的でも会員的でもあり、様々な性質があることが述べられました。

Web3.0の本質:「コラボレーション / コーディネーション」と「コモンズ」

提供:Fracton Ventures

亀井氏は、Web3.0の本質は、「コラボレーション / コーディネーション」であり、それはオープンソース×インセンティブ設計であると述べました。こうしたコラボレーションの新しい形として「DAO」があり、そこから、 “Company” ではなく、 “Human Coordination” の新しい形式が発生するとのことです。

次に、Webの歴史への言及がされました。その上で、コーディネーションの歴史として捉え直してみることが大事だと、亀井氏は述べます。

提供:Fracton Ventures

Webの歴史が「Web1.0→Web2.0→Web3.0」とすれば、コーディネーションの歴史は「部族→国家→市場→ネットワーク→ブロックチェーン」であり、この流れをWebの歴史に当てはめるのならば、以下のような仕組みになっているとのことです。

Web1.0(部族→国家→市場)→Web2.0(インターネット)→Web3.0(ブロックチェーン)

また、「市場・国家」の枠組みで、ビジネスや経済合理性や再分配や税金がある一方で、「コモンズ」の枠組みでコミュニティやSNSやブロックチェーンがあるとの説明もされました。

Web3.0ではP2Pを重視しており、個人間の結びつきがWeb2.0以上に重要であると言われます。しかし、それがいったいどのような思想や世界観を背景として語られているのかはあまり明瞭にはなっていないですし、それを語れる方も少ない印象です。それもあり、この亀井氏の論は非常に新鮮に思えました。

公共へのアプローチ

話はビットコインに進み、ビットコインは通貨でもデジタルゴールドでもなく、「誰も止めることができない世界の公共財」であると語れられました。

そして、公共的なインフラとしての革命として、以下のことを特徴として挙げました。

- 止められない:プロトコルは誰にも止められない。基盤となるブロックチェーンが存在する限り実行される

- 無料:基本的にプロトコル全体の手数料は0%。ガス代のみで動く。

- 価値がある:所持者がアクセス可能で実行可能な価値を得ることが出来る。

- 拡張性:プロトコル参加者へのインセンティブが組み込まれている。

- パーミションレス:検閲に強い。仕組みやプロトコルのルールを無断で独断で解除や変更することが出来ない。

- プラスサム:同じインフラ利用によるwinwinの環境を作り出す。

- 信頼のできる中立性:プロトコルはユーザーに依存しない。ユーザーはコードの前に平等。

クリプトは思想的であるとよく言われますが、これらのことを前提とすればそれも納得です。

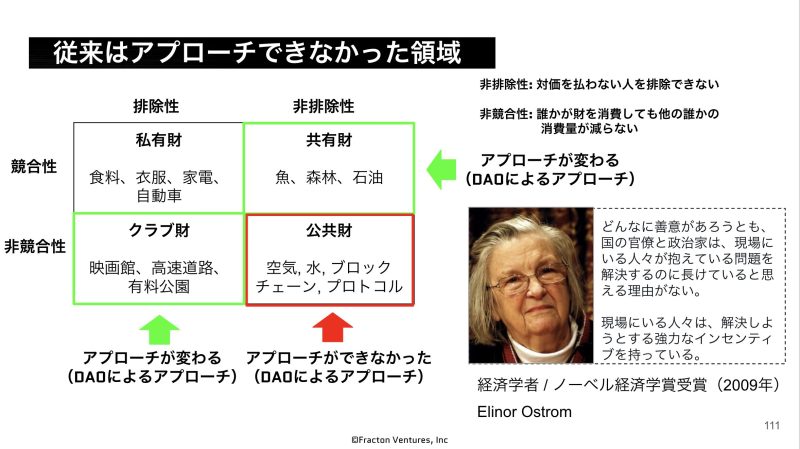

公共財の視点

次に公共財の視点の重要性を亀井氏は指摘しました。

財にはいくつかの種類があります。まずは、競合性と非競合性という視点から分類が出来ます。

競合性とは、消費するとマイナスになる性質を持っています。

非競合性は「消費してもマイナスにならない性質を持っており、例えばネットフリックスのようなものは、いくら観てもコンテンツそれ自体が減る訳ではないので、非競合性に分類されます。

そして、もう一つの軸として、排除性と非排除性という視点からも分類が出来ます。

排除性とは、特定の消費者を消費から排除する性質のことです。例えば、ネットフリックスはお金を払わないと消費できないので、排除性を有しています。

非排除性は、常に誰でも利用可能ということであり、空気などがこれに分類されます。

これらによって四つの種類に分類がされますが、これらに対するアプローチがDAOによって変わるのではないかとのことです。

提供:Fracton Ventures

例えば、「クラブ財」(非競合性×排除性)や「共有財」(競合性×非排除性)に対するアプローチが変わることが挙げられます。そして何より重要なのは「公共財」(非競合性×非排除性)に対するアプローチです。

「公共財」という領域にはこれまで行政くらいしかアプローチすることが出来ませんでした。そうした領域にDAOはアプローチ出来るとのことです。

これまで、公共財を供給するには、市場や国家の観点からしても、独占や非効率的といった短所がありました。しかし、コモンズという形態をとることによって、コミュニティが決定したインセンティブを実装できたり、迅速で柔軟な対応が可能になっていくと亀井氏は述べます。

従来型組織とDAO:どのようにしてDAOになっていくか

次にプロトコルを支えるという視点から、従来型組織とDAOの比較がされました。それぞれのメリットやデメリットの比較がされましたが、全体的な傾向として組織はよりオープン化していくのではとのことです。

提供:Fracton Ventures

大抵の場合、初めからDAOという訳ではなく、法人からDAOベースのコミュニティに段階的に分散化していきます。

通常、普通の株式の上場はスタートアップから7年ほどかかります。しかしながら、クリプトの業界であれば3年で上場したりすることも珍しくありません。ここでいう上場とは、トークン発行などの取引所への上場のことを指します。このようにトークン発行という形態がクリプト業界にはあるため、初めは企業やチームであっても、徐々に管理されたネットワークで運用したり、最終的にトークンで分散化をするといったような段階を踏むことが多いとのことでした。

株式の形態との違いとして、ステークホルダーが同じ方向を向くということにも注目です。株式会社であれば、課題解決を求めるユーザーと、成長や売上を求める企業と、LPへのリターンを求めるVCや株主の間で、方向性がそれぞれ違うことは珍しくありません。しかし、Web3.0の世界では目的がコモンズで統一されているため、ユーザーとプロジェクトと投資家が繋がることが出来、同じ方向性を向くことが出来るのです。

DAOは未だ成長途中。DAOで働く醍醐味。

DAOは今現在、その規模をどんどん大きく伸ばしています。

現在の、DAOのトレジャリーは225億ドルにも上り、セキュリティやトレジャリーマネジメントといったDAOを対象としたプロジェクトも数を増やしています。

その他にもDAOで働くことのアンケートも公表され、「実生活ではお互いにあったことのない人たちが一緒に仕事すること」や「クリプト分野における最先端にアクセス出来る」といったメリットや、「より多くの特権的な情報を持っているメンバーが決定においてより大きな影響力を持っている」や「もう少し構造が必要」といった不満の声も紹介されました。

質疑応答

Q. DAOで働く際、給料はどうなるのか?

A. DAOによって給与提携は異なります。こうした働きをするとこういったトークンがもらえるということが明記されているところもあれば、プロポーザルで「こうしたことをした人間はこうした収益をもらうべき」というような案を出すことも出来ます。

また、給与水準がグローバル水準になるので、その人の国ではもらえないような高い水準の給料をもらうことも可能になります。

Q. 最終的には、DAOはフラットな会議体になるのでは?

A. 特定の組織の中であったり、DAOそれ自体が会社となるのではなく、会社でも関われる個人でも関われるといった大きな輪っかをDAOと言っていいのでは。後ろに会社がいるとなると、実質的に入社や副業という形になってしまいます。(そのように)がっちり固めてしまうと、良い人材を逃してしまう可能性もありますし、ゆったりとした枠組みにする方が、いい人材も入ってきてくれるのではないでしょうか。

他にも、最初は開発会社だったけれども、トークンを配った結果、DAO的になる可能性もありえます。DAOが特定の会社としてではなく、いくつかの会社がDAO的な繋がりを持つということも出来ます。しかし、法律的には、会社法をどうするかといった話にもなりますし、その在り方は結構考えないといけません。ある種のノリが大事であって、イノベーションをやる側はグレーも重要という考えもあるのではないでしょうか。合法か脱法かではなくて、一緒にルールを作っていくという意識でもいいのではないかと思います。

Q. 企業の話として、メンバーシップに加入しているお客様とDAOが出来るのではみたいな話がありますが、企業の下でDAO(という形態)は出来ますか?

A. Uniswapみたいな感じのDAOの形態はありますが、日本でとなるとちょっと分かりません。ただ、ガイアックスさんのところでは「美しい村DAO」があります。見た目上そうなっているだけかもしれませんが、ガイアックスさんの方も現在、進められている最中です。プロジェクトレベルで立ち上がっている例もあります。こちらとしても会社が持つDAOというのを調べないといけませんが、会社を持たないことをDAOの良さの一つとしてこちらは考えている部分もありますし、色んなあり方もあるのではないかと思います。

「Mass Adoption After the Bear Market」:特別ゲスト・渡辺創太氏による講演

提供:Fracton Ventures

渡辺創太氏は、日本初のブロックチェーンとしてAstar Networkを立ち上げ、Startale Labsにも尽力しており、最近ではSonyとの協業を発表しています。今回は「Mass Adoption After the Bear Market」との題名で発表をされ、渡辺創太氏のビジョンについて語られました。

以下、講演部分及び質疑応答の部分は、書き起こしの形で記載していきます。*以下敬称略

Astar Networkのビジョン

渡辺:Astar Networkのエコシステムとして、Astar財団とStartale Labsの2つがあります。Astar財団では、トークンの管理や非営利的な活動をしています。Startaleの方は営利企業なので、Astarではないプロトコルもどんどんやっていきます。Startaleは1月に設立し、6月から活動しています。Sonyとの資本提携や日本銀行の実証実験の取り組みにも参加企業に選ばれています。

提供:Fracton Ventures

渡辺:Startaleのミッションは、 “Web3 for Billions” 。暗号資産の世界のデイリーアクティブユーザーは極めて少ないのが現状です。そうした中で、(今の状況は)Web2.0で使っているようなAmazonだとかTwitterといったような企業が、出てくるタイミングではないかと考えています。

何故このようなことを考えているかというと、今はチャンスの時期だと考えているからです。

渡辺氏のTwitterより引用(https://twitter.com/Sota_Web3/status/1680813443463663616?s=20)

渡辺:現在、新しいスタートアップ企業の設立数はかなり落ち込んでいます。Astarが創業したのは、2019年で、(2018年の暗号資産)バブルが終わった頃です。その後、DeFiの夏が来たりしましたが、今はご存知の通り冬の時期ですね。とはいえ、2015年とか2016年とかと比べれば暖冬ですけれども。

2019年で事業を作ったことの良い面として、その後の盛り上がりで、波に乗ることが出来たことです。また、マーケットに注目されていないこともあって、きちんと開発することも出来ました。今の設立数は、実は2011年とか2012年と同じ水準であってチャンスな時期です。やはりタイミングが一番大事です。Startaleも今の時期に設立したので、次の良い波が来たら1兆円に行きたいなと考えています。

何故、キラーユースケースがないのか

渡辺:現在の問題として、メタマスクでネットワークの設定を変えないとトークンが表示されないといった問題があります。ちょっと勉強すればできますが、そこら辺の子供やお爺ちゃんやお婆ちゃんは出来ません。一方で、インターネットは誰もが使えています。というのも裏側のプロトコルを意識しなくていいからです。

(インターネットの)プロトコル層やインフラの話題なんて、お爺ちゃんやお婆ちゃんから出てきません。となれば、今後ともレイヤー1とか2とかを意識していかなくてもいいのではないでしょうか。将来的にインフラではなくて、その上のアプリで競争するようになるのではないかと考えています。

現状、イーサリアムだとかのレベルで価値が生み出されているのであって、アプリそのものでサスティナブルに価値を生み出しているものはないのではないでしょうか。

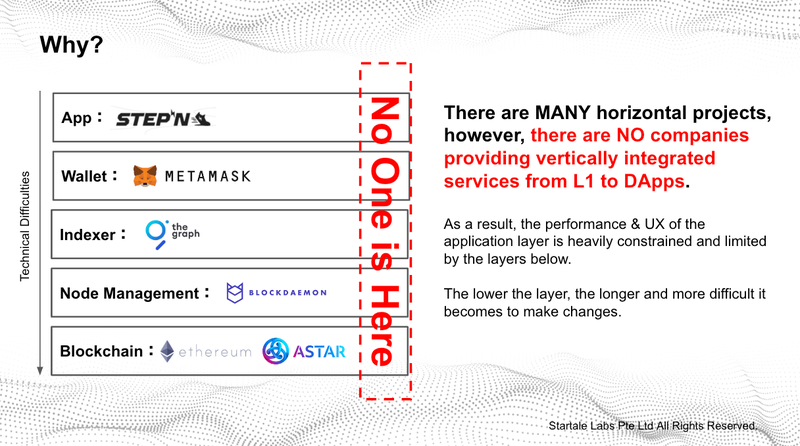

まだ “Billion” に開かれていないのは、まず使い勝手の悪さと、キラーユースケースがないからでしょう。後者の仮説として二つあります。一つは「垂直分業しているから」。一般ユーザーが使うのはアプリですが、ユーザーだけだとブロックチェーンにアクセス出来ません。ウォレットなどを介して、接続しています。(アプリの)開発をするにあたって、ウォレットやindexerとかノードマネジメントなどが壁になります。

渡辺氏のNoteより引用(https://note.com/sota_watanabe/n/n49002a4c2a74)

渡辺:キラーユースケースが出ていないのは、最も上の層であるアプリを、ユーザーが使うのに、(ユーザに合わせるのではなく)ブロックチェーンに合わせてアプリを開発しているからです。本来はユーザーからの要望に合わせて、アプリの方の開発をするべきです。車で例えると、エンジンやボンネットを作るプロフェッショナルはいても「車」を作る人がいない、垂直に統合してくれる人がいないという感じです。

渡辺氏のNoteより引用(https://note.com/sota_watanabe/n/n49002a4c2a74)

渡辺:もう一つは、リアルアセットとオンチェーンのブリッジの不足です。そもそも、現在、Web3.0のマーケットキャプと、既存金融のマーケットキャプの規模は全く違います。Startaleとしては、将来的には前者が膨れて、後者から(資本が)流れてくるはずなので、そのブリッジをしていきたいと考えていますし、Sonyとはグローバルなインフラストラクチャーを作る予定です。将来的に、Startaleのサービスのクラウドを作っていきたいですね。

垂直統合によってより優れたアプリを開発

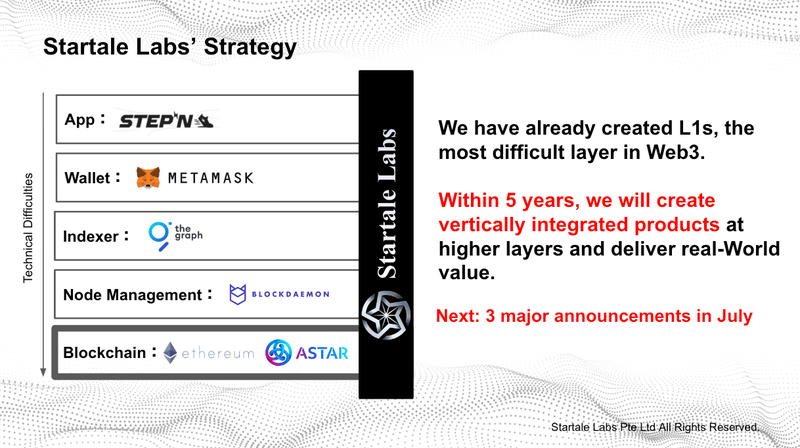

渡辺氏のNoteより引用(https://note.com/sota_watanabe/n/n49002a4c2a74)

渡辺:Startaleは先ほどのレイヤーを垂直に繋げたいと考えています。ブロックチェーン上のデータをすぐに参照できるようにしたいです。ノードを持っていないとトランザクションをしたりすることができないので、今はそれを作っています。

「App」、「Wallet」、「Indexer」、「Node Manegement」、「Blockchain」という上から下への層があります。今現在、(Astarは)IndexerとかNodeを作っていないので、情報を手に入れようと思ったら六ヶ月くらいかかってしまいます。それを自分で作ることで、ユーザビリティを改善していきたいですね。

分散や分権で何をするのかが大事

渡辺:分散や分権は勿論大事です。でもそれは状態の名前であって、分散していることによって何が嬉しいのかが大事でしょう。個人的には、分散することによって、選択肢(権限)が増えることが良いことであると考えています。集権的ではなく自分でデータをコントロールする。仮にコントロールすることが面倒だとかでしたくなかったら、Amazonみたいな感じで(企業に)情報を渡せばいい。

Web2.0の上にWeb3.0のレイヤーができる感じであって、その方が、上手くいくのではないでしょうか。データのプライバシーに気にかけない人もいるし、人それぞれが好きな方を選べばいいと思います。

プロジェクト実装事例

渡辺:現在のプロジェクトの紹介をしていきます。まずは、Sushi Top Marketing社の実装事例です。セブン銀行ATMでのNFT募金キャンペーンですね。

これは単発では意味がありません。革新的なのは、募金したことがあるという履歴によって、オンチェーン上のアクティビティによって、フォロワーさんの数云々ではない形で、その人物が評価されるというのが良いのではないでしょうか。

他だと、JR九州NFTマーケットプレイスですね。まだ構想があるわけではないのですが、例えば、Suicaだとかと連携して、特定の駅を通過したらNFTが貰えたり、それによって何らかのディスカウントが貰えるとかいいんじゃないでしょうか。

Startaleの計画

渡辺氏のNoteより引用(https://note.com/sota_watanabe/n/n49002a4c2a74)

渡辺:Startaleのゴールとして「1年以内に日本を代表する大企業に」、「2年以内にブロックチェーンのソリューションを垂直統合」、「4年以内に、伝統金融とWeb3.0のブリッジ」、「5年後にキラーユースケースを作り上げる」ということを計画しています。

Astar2.0でトークンエコノミクスの変更したり、Supernovaという新しい試みが9月に発表予定ですので、注目して頂けたらと思います。

質疑応答

Q. Astarは様々な取り組みをしていますが、どうしてプラットフォームを作ったのですか?

A. 前提として、プラットフォームは作っていません。ジェネラルな話をすると、AmazonとかAppleといった巨大な企業はいますが、そうしたところではNFTのプラットフォームはやりにくいという現状があるのではないかと思います。Web3.0 Appの最大の障壁は、Appleだったりします。なぜなら、Appleの収益として、30%の手数料を取っているので、AppにDEXを乗っけると(Appleの)収益が出ません。なので、Web2.0ビジネスと対立してしまうからですね。

Q. 手数料といった障壁がなくなれば、Web2.0からWeb3.0に動けるようなUXが作れると思いますか?

A. そうは思いますが、手数料をなくすとかはしないと思います。

Q. アプリケーションを開発しています。垂直的な開発という話やキラーユースケースの話があり、共感していました。どういった部分がキラーユースケースになると思いますか?

A. 垂直統合の話となると、iOSとAndroidの違いが挙げられるかと思います。最近だとチップまでもAppleは作っていますし、開発だけでなく実店舗もあるなど、垂直統合型のエクスペリエンスがあります。一方で、Androidは、チップもいろいろなところが提供したり、いろんな会社がスマホを作ったり実店舗も違っていたりします。最近だと、テスラですかね。ここは車だけでなく電気の充電の規格まで開発してます。

こちらとしては、既存金融をWeb3.0をこちらに持ってくるというのが強みかもしれません。債権だとかの取引をDEX上で出来るようになると、平日だけでなくて24時間365日間いつでも取引することが出来ます。NFTの例だと、カルビーのものでは、商品をスキャンすればするほどNFTが大きくなっていきます。しかし、カルビー側は「0x〜」といったアドレスしか分かりません。しかし、情報を渡せば新商品といった特典をもらえるというような仕組みに出来るかもしれません。

Q. 垂直統合に取り組まれているとのことでしたが、アバランチ(Avalanche)やSuiなどと競合しているのでしょうか? それとも他の方向を向いているでしょうか? 今の立ち位置を教えて下さい。

A. アバランチだとかが伸びた理由はイーサリアムが高いからだと考えます。アバランチやソラナやポリゴンが発展することで、イーサリアムに恩恵を生み出します。

とはいえ、1円のトランザクションを0.1円にすることに意味はあまりないように思います。これからはユーザビリティの問題ではないでしょうか。それら(手数料といったコスト削減)は勝手にやらせればいいし、チェーンがどのように使われるかは、キラーアプリケーションがあるかどうかによると思います。

今年の1月まではチェーンの強さで勝負してきましたが、今はアプリケーションの世界で勝負していこうとしています。

Q. それは、将来的にはどこかのチェーンが覇権を握るという事ですか?

A. そうですね。そんなに何個も残るということはないと思います。

提供:Fracton Ventures

Q. メンタル的な話になるかもしれないのですが、既存のWeb2.0はアメリカに取られたから自分はWeb3.0を取りに行こうとしているとのことでしたが、そのメンタル(マインド)はどこからきていますか? 日本のWeb3.0で覇権をとれたら次はどこに行きたいと考えていますか?

A. Web3.0をする際、思想家的にどうかということと、起業家的にどうかということ、この2つが考えられると思います。まずは思想家的な返答をしてきます。

思想家的に考えると国籍とかはどうでもいいことです。自分のメンバーも何カ国もの人たちで構成されていますし、日本がどうこうとかはヨーロッパの人たちからすればどうでもいい事ではあります。パーミッションレスとか検証可能性といった、Web3.0でないと出来ないこと、これまで出来なかったことをどうにかするといった方が良いのではないでしょうか。

とはいえ、起業家としては日本人の端くれですし、失われた30年というものが僕らにもありますので、僕らの世代でなんとかしないと、子供や孫の世代が大変なことになってしまいます。GDPもどんどん下がってしまいます。そうした中で、Web3.0はチャンスの領域ではないでしょうか。例えばAI分野ではデータ量の勝負になります。これはかなりの額の投資が必要ですし、そんなことができる日本企業はありません。しかしWeb3.0は0円からできる。政府がWeb3.0に力を注ぐのもそうしたことが理由だったりします。

モチベーション的な話をしましょう。私はこれから海外に行くのですが、世界のどこにいてもトヨタやソニーがあります。シンガポールにいてもドンキホーテがあります。そうした景色は戦後の日本人が頑張ったからこその景色であって、そうした積み重ねがあるからこそ(現地の人たちは)日本人であるというだけでリスペクトをしてくれます。孫の代になったときに、ソニーってものがあったんだという風に、過去形で言われたくはありません。

Astarは自律分散的に何とかなるようにしていきたいです。Startaleは令和のソニーやトヨタといった企業にしたいです。死んだようなプロジェクトを、DAOにしたとか言いたくはありません。本当のDAOはビットコインやイーサリアムといったものであって、かなりの規模が必要になるでしょう。

Q. 先日、セブンのNFTを利用しました。ウォレットを持っていない前提でやってみたのですが、非常にスムーズでした、一般の人も出来るのではないかと思っていて、先ほどのロードマップなどありましたが、その中に60歳代の人たちでも使えることを、今後5年間のロードマップに含めていますか?

A. 一言で言うと、僕でも分かりません。でも、予想するとマーケットの開拓も含めて3年くらいかなと。メディアに聞かれたときに答えるところとしては、「僕らみたいなプレイヤーにかかっています」と言います。というのも、使う側ではなく、作る側にまわっていますからね。例えば、PS5にウォレットが配られれば数億人にウォレットが行き渡るのですが、それをするだけの難易度の調整とか、実績を作るのが難しいかなとも思っています。

Q. ブロックチェーンを使うことによって、会社がこれまでデータを持っていたけれども、これからはデータの個人管理の時代になっていくのかなと思うのですけど、データのポータビリティの問題が出てくると思います。その点も含めたエコシステムの問題もあると思うのですが、どうなったらいいだとか、どうしていったらいいというのはありますか?

A. 二つあって、一つには市場原理ですね。みんなが使うから使うと言うようなネットワークですね。しかしそれは閾値が必要で、それはビットコインやイーサリアムですら達成していません。恐らく、数十億人がイーサリアムを使っていれば、みんなイーサリアムを使いますよね。Twitterだって数億人いるから面白い。そういった閾値をとりにいくのが重要だと思います。

もう一つは、きちんとインフラ側で組むということです。Googleとアップルが、AndroidとiOSとを合流させるといった、そんなムーブをビジネス側で出来るかどうかでしょう。今、日本では5Gにおいて色んな企業が(パイを)取り合っていて、その結果ファーウェイに負けてしまっています。だからこそ、6Gこそはきちんとしていかないとねという流れがあります。それを踏まえると、せめて日本国内ではきちんと統一していきたいですね。

Q. 先ほどの垂直統合についてもですが、そういったところも含めて期待しています。

A. 競争領域があるかなと思っていて、例えばindexerやブロックチェーンとかは統合していって、その上に乗っているDapps とか取引所とかはどんどん競争していけばいいんじゃないかなと思っています。

Q . 起業するなら今がチャンスと(講演の中で)仰っていました。(中でも)下の基盤系を繋げようという話を重点的にしていたように思うのですが、上の方のユーザー側に対して(サービスを)提供する人たちにも共通して言えることだと思いますか?

A. ユーザビリティと分散性のトレードがありますが、分散性は一定数あればユーザービリティを実現できるのではないかと思います。そういった程度を見ながら、開発すればまだ良いのではないでしょうか。アカウントアブストラクションといった新しい技術が出てくれば、上の方も変わっていきますし、将来の方向を考えながら上の方を作っていれば、かなり良いと思います。

僕はレイヤー1を作ってきましたが、当時はWeb3.0なんて言葉はなくて、(今のような状況は)たまたまといった感じです。僕としては、仕掛けて待っていた感じですね。そういったムーブも必要ではないかと思います。

[ここで、質疑応答の時間が終わり、渡辺氏の講演は盛況のうちに終了しました]

ワークショップ①:明日へ備えてのDAOの案出し

提供:Fracton Ventures

渡辺氏の講演が終わった後、1日目の最後の試みとして、明日からのグループワークに備えて、参加者各自でこれまでのインプットを踏まえた上でDAOで解決したい課題のアウトプットを行いました。

各人二つほど意見を持ち寄り、全体の案の分類分けがされ、最終的に4個のグループに分けられました。

1日目を振り返って

提供:Fracton Ventures

1日目はインプットの日ということもあり、Web3.0やDAOの紹介が多い日でした。単純な業界知識の紹介であれば、専門書を読んだり検索をすれば出てくると思います。しかし、それらの質はあまり良いものばかりとは言えません。今回のイベントは、より正しい情報を大量にインプットするには、非常に良い機会となりました。

また、全体の印象として、Webの歴史やDAOの紹介にとどまるのではなくて、それら背景となっている概念や思想まで掘り下げていることが非常に印象に残りました。クリプトは思想であると度々言われますが、ここまで詳細に丁寧に述べてくれている書籍やサイトも数が少ないですし、その所以が分かったのは個人的に大きな収穫でした。

恐らく、キーワードとなるのは「ヒューマンコーディネーション」と「公共財」になるかと思います。現状、暗号資産及びその業界は、金銭と紐づけられている投資対象として主に考えられています。しかし、それらがより大きな価値を持つのは、金銭ではなく、人との結びつきや公共の福祉に活用される時なのかもしれません。

2日目は、実際にDAO関連のツールを触ってDAOの立ち上げを行うという、アウトプットを行いました。

その模様は、また次の記事で紹介いたしますので、そちらも是非ご覧下さい!

有料記事

有料記事