仮想通貨IOST(アイオーエスティー)とは?今後・将来性を徹底解説!

さっちゃん

IOST(アイオーエスティー)は、DAppsの開発プラットフォームとして2018年にローンチしたプロジェクトで、発行された仮想通貨の名称もIOST(アイオーエスティー)です。

日本国内での活動が活発なので名前だけは耳にしたことがある人も多いでしょうが、プロジェクトの詳細までは把握していない人が大半かもしれません。

- IOSTってどんな仮想通貨?

- IOSTが今後伸びる可能性はあるの?

- IOSTを売買するなら、どの仮想通貨取引所がおすすめ?

そんな疑問をお持ちの人に向けて、この記事ではIOSTの特徴と将来性を解説しました。加えて、IOSTを取引するのにおすすめの取引所も紹介しています。

最後まで読めば、IOSTに関する知識をしっかり把握できますよ。

目次

IOST(アイオーエスティー)とは? 5つの特徴をおさらい

最初にIOST(アイオーエスティー)の基本的な事項について解説します。

IOSTの主な特徴を5つあげたので、ひとつひとつ確認していきましょう。

- IOST(アイオーエスティー)の5つの特徴をおさらい

DApps開発のプラットフォームとして2018年から発行開始

| 名称 | アイオーエスティー |

|---|---|

| ティッカーシンボル | IOST |

| 発行元 | IOST財団(シンガポール) |

| 発行日 | 2018年1月20日 |

| 時価総額ランキング | 265位(2024年2月17日のCoinMarketCapの集計による) |

| 時価総額 | 約284億円(2024年2月17日のCoinMarketCapの集計による) |

| コンセンサスアルゴリズム | Proof of Believability(PoB) |

| 公式サイト | https://iost.io/iost/ |

| 公式X | https://twitter.com/IOST_Official |

| 公式Telegram | https://t.me/officialios |

IOSTは、分散型アプリケーション(DApps)のプラットフォームを開発・運営するプロジェクトです。

シンガポールを拠点とするIOST財団が中心となっており、イーサリアムを超えるハイパフォーマンスで手数料の安いネットワークを提供しています。

IOST上でメインに使用される仮想通貨の名称もIOST(アイオーエスティー)です。

IOSTネットワーク上の取引の支払いや手数料・マイニング報酬に使用され、IOSTネットワークのエコシステムを支えています。

コンセンサスアルゴリズムにProof of Believability(PoB)を採用

- Proof of Believability(PoB)のメリット

- Proof of Work(PoW)と比較してブロック生成のコストが安い

- Proof of Stake(PoS)と比較してブロック生成機会の分散性が高い

- 自己の信頼性を証明したノードがブロック生成するため、ネットワーク全体の信頼性が向上する

IOSTのコンセンサスアルゴリズムは、Proof of Believability(PoB)です。

PoSのようにブロック生成者を通貨の保有量だけで決定せず、ネットワークへの貢献度を数値化した信頼度を加味して決定します。

ビットコインのPoWのように多大な時間とコストをかけることなくブロック生成が可能です。

また、イーサリアムのPoSのように通貨を多く保有するノードが必要以上に有利になることなく、より公平にブロック生成者を決定できるため、ネットワークの分散性が高まります。

Efficient Distributed Sharding(EDS)でスケーラビリティ問題を解決

イーサリアムは、処理集中時にパフォーマンスが落ちたり、ガス手数料が高騰したりといった、いわゆるスケーラビリティ問題を抱えています。

スケーラビリティ問題を解消するためにIOSTが採用した仕組みが、Efficient Distributed Sharding(EDS)というシャーディングシステムです。

EDSでは、IOSTのネットワーク全体をシャードと呼ばれるグループに分割します。それぞれのシャードが並列に作業を行うため、スケーラビリティ問題に耐性のあるネットワークになっています。

これによりIOSTは、高速かつ低コストで利用できるネットワークを構築することに成功しました。

スマートコントラクトの開発言語がJavaScript

| プロジェクトの名称 | スマートコントラクト開発言語 | 説明 |

|---|---|---|

| IOST | JavaScript | ウエブページの開発で広く使用されている言語で、言語仕様がシンプルなため初中級者でも使いやすい |

| イーサリアム | Solidity | C++やJavaScript、Pythonなどの言語に似た専用言語 |

| カルダノ | Plutus | Haskellをベースに設計された専用言語 |

| EOS | C++ | ソフトウエア開発全般で広く使用される言語で、中級以上のプログラマー向き |

イーサリアムと同様にIOSTにもスマートコントラクトの機能が用意されています。IOSTが特徴的なのは、スマートコントラクトを開発するためのプログラミング言語が、ウエブページの開発で使用されるJavaScriptである点です。

多くのブロックチェーンでは、スマートコントラクトの開発のための専用言語を使っています。

イーサリアムではSolidity、カルダノではPlutusという言語が使われており、スマートコントラクトの開発を行うには最初にプログラミング言語の学習から始める必要があります。

IOSTでは多くのプログラマーになじみのあるJavaScriptが使われるため、スマートコントラクト開発のためのハードルが低く、多くの開発者が参入しやすいのがメリットです。

日本の仮想通貨コミュニティとのかかわりが深い

IOSTは日本の仮想通貨コミュニティとの関係が親密な点が特徴的です。

IOSTのノードパートナーには、OKCoin JapanやBitPointなどの仮想通貨取引所やHashKey DXなどのWeb3領域の国内企業などが参画しており、IOSTのエコシステムを共に支えています。

また、IOSTは立ち上がりの2018年当初から国内の複数の大学でブロックチェーンの教育プログラムを展開しています。

2023年にも近畿大学や秋田国際教養大学でweb3ハッカソンやワークショップなどを開催しており、若年層を対象とした開発者の育成とコミュニティづくりを積極的に行っています。

こういった地道な活動がしっかり身を結び、時価総額が200位台にもかかわらず日本国内では比較的知名度が高く、取り扱う仮想通貨取引所が多い通貨になっています。

今後の動きは?IOST(アイオーエスティー)の将来性を左右する3つのポイントを徹底解説!

ここまでIOSTの特徴について説明しました。IOSTがどんな仮想通貨かがしっかりイメージできましたね。

次は、IOSTが今後伸びる可能性があるかどうかについて考察していきましょう。

- IOST(アイオーエスティー)の将来性を左右する3つのポイント

仮想通貨市場全体の盛り上がり

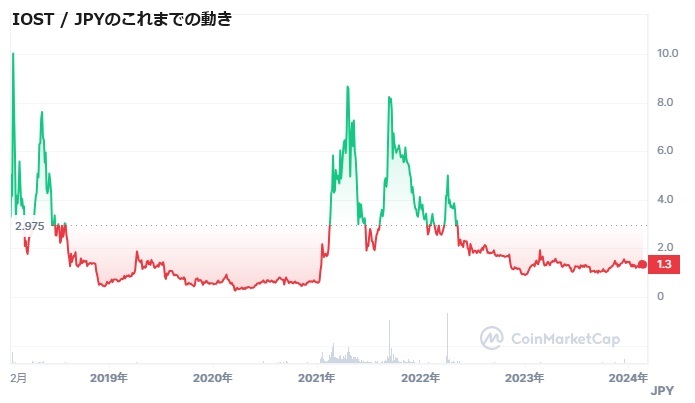

IOSTは2018年1月の発行開始から6年経過しています。

価格が大きく伸びたのは、発行当初の2018年と2021年の2回です。どちらも仮想通貨全体が勢いづいていた時期にあたります。

2022年以降は、仮想通貨全体が下降線をたどるのと歩調を合わせるように価格が下がっていき、2023年からは1IOST=1.2円前後の価格で低迷しています。

「ここから大きくは上がらない」「IOSTは終わった」といった予想をする人もいますが、どちらかと言えばIOSTは仮想通貨全体の動きに追従して価格が上下している傾向にあると考えるほうが妥当です。

仮想通貨全体は、ビットコインの半減期、ビットコイン・イーサリアムのETF承認の動きによって盛り上がりつつある状態です。IOSTもこの動きに乗って伸びていく可能性は十分あります。

具体性がある大規模プロジェクトとの提携

仮想通貨が大きく伸びるには、しっかりしたプロジェクトと連携して、具体的な応用事例を着実に開発していくことが必要です。

IOSTはこれまでにも、医療領域でのメディカル・ヘルステック企業との連携や、DeFiでの活用が進んでいます。

さらには、IOSTの2024年のロードマップに「Web3とAIを組み合わせたDAppsプロジェクトのインキュベーション強化」があげられているので、この方面でも今後の動きが期待できます。

具体性がある大規模プロジェクトとの新たな提携が発表されれば、爆上げする可能性も十分にありますよ。

大手仮想通貨取引所への上場

IOSTが大きく伸びるためには、多くの仮想通貨取引所で取引可能な状態になることも重要です。大手の仮想通貨取引所への上場が決まれば、それだけで価格が上昇することも多くあります。

2024年2月時点で、Bitgetなどの大手取引所でIOSTを取引できます。しかし、IOSTをまだ扱っていない取引所も多く残っています。

2024年のロードマップにも、「グローバルな仮想通貨取引所への上場促進」という活動項目が入っているので、こちらの動きにも注目しましょう。

IOST(アイオーエスティー)を取引できる仮想通貨取引所3選

ここまでIOSTの特徴と将来性について解説しました。IOSTがどういう仮想通貨か、徐々につかめてきましたよね。

ここからはIOSTを売買するのに便利な取引所を3つ紹介しましょう。

- IOST(アイオーエスティー)を取引できる仮想通貨取引所3選

Coincheck(コインチェック)

| 名称 | Coincheck |

|---|---|

| 運営会社 | コインチェック株式会社 |

| 提供サービス | 販売所、取引所、暗号資産つみたて、レンディング、ステーキング、IEO |

| 公式サイト | https://coincheck.com/ja/ |

| 取り扱い通貨数 | 30種 |

Coincheckは、日本国内の仮想通貨取引所の中で最初にIOSTの取り扱いを始めました。

各種金融サービスを展開しているマネックスグループの傘下にあるコインチェック株式会社が運営しており、販売所や取引所における仮想通貨の取引サービスはもちろん、レンディングやステーキングのサービスもあり、いろいろな使い方ができます。

IEO(Initial Exchange Offering)による新規発行通貨の販売も活発に行っているので、チャンスが多く中級者にとっても面白い仮想通貨取引所です。

【Coincheck(コインチェック)の登録方法・使い方】入出金・仮想通貨売買まで徹底解説

BitPoint(ビットポイント)

| 名称 | BitPoint |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社ビットポイントジャパン |

| 提供サービス | 販売所、取引所、暗号資産つみたて、レンディング、ステーキング |

| 公式サイト | https://www.bitpoint.co.jp/ |

| 取り扱い通貨数 | 21種 |

BitPointは2022年からIOSTの売買サービスを開始している取引所です。

単にIOSTを取り扱うだけでなくノードパートナーとしてIOSTと提携し、IOSTのエコシステムへの積極的な貢献の姿勢を見せている点が特徴的です。

国内では比較的古くから稼働しており、安心して使える仮想通貨取引所です。

BITPOINT(ビットポイント)の登録手順・口座開設方法を解説!

OKCoin Japan(オーケーコインジャパン)

| 名称 | OKCoin Japan |

|---|---|

| 運営会社 | オーケーコイン・ジャパン株式会社 |

| 提供サービス | 販売所、取引所、暗号資産つみたて、ステーキング |

| 公式サイト | https://www.okcoin.jp/ |

| 取り扱い通貨数 | 34種 |

OKCoin Japanは国内では最もIOSTを熱心にサポートしている仮想通貨取引所です。

IOSTのノードパートナーとしてエコシステムの維持に貢献しているだけでなく、年末恒例のWeb3コミュニティ忘年会をIOSTと共同で主催するなど、とても積極的です。

IOSTの取引だけでなくステーキングも可能なので、IOSTを取引するならおすすめです。

OKCoinJapan(オーケーコイン・ジャパン)の登録方法から使い方まで解説!

IOST(アイオーエスティー)に関するよくある質問

ここまでIOSTの特徴と評判、将来性について説明してきました。IOSTがどういう仮想通貨かしっかりイメージできましたよね。

最後にIOSTに関してよく出る質問にまとめて答えていきましょう。

- IOST(アイオーエスティー)に関するよくある質問

IOSTの主な用途は何ですか?

IOSTは、DAppsのプラットフォームであるIOSTネットワークのエコシステムを支える仮想通貨です。

IOSTネットワーク内でのサービス提供や取引の決済手段として利用されます。またスマートコントラクト実行時のガス手数料の支払いにも使われています。

さらには、IOSTトークンの保有者はIOSTネットワークのガバナンスに関する投票に参加することも可能です。

IOSTのブロックチェーンはどのようなセキュリティ機能を持っていますか?

IOSTは、コンセンサスアルゴリムとしてProof of Believability(PoB)を採用しています。

ノードの信頼性を加味してブロック生成を行うノードを決める方法で、不正行為や攻撃を抑制しながら分散型のネットワークを構築できます。

また、ブロックの生成に関与するノード数は常に数百の規模が維持されており、恒常的に分散性が高い状態が実現されています。

IOSTはステーキングできますか?

| 仮想通貨取引所 | ステーキング期間 | 利回り |

|---|---|---|

| OKCoin Japan | 最大60日間 | 年率8.8% |

| Binance Japan | 最大120日間 | 年率4.8% |

| CoinTrade | 最大90日間 | 年率11% |

IOSTをステーキングして報酬を得ることが可能です。

国内ではOKCoin Japan、Binance Japan、CoinTradeの3社でステーキングできます。

取引所によって利回りは大きく異なるので、IOSTのステーキングを考えている人はしっかり比較して選びましょう。

IOSTは海外の仮想通貨取引所でも取引可能ですか?

- IOSTを売買できる主な海外仮想通貨取引所

- Bitget

IOSTを取り扱っている海外の仮想通貨取引所は複数あります。

その中でも取り扱い通貨が豊富で日本人にも使いやすいBitgetがおすすめの取引所となっています。

IOSTに関する日本語の情報はどこで入手できますか?

- IOSTに関する日本語情報の主な入手先

IOSTは日本国内での活動が活発なので、日本語での情報源も多くあります。

公式の情報は公式Twitterや公式Telegramから入手しましょう。

IOST情報局は、自らIOSTのパートナーノードになっている「IOSTに人生託したマン」さんによる個人のサイトです。基本的なことからノード運営に関する詳細まで、わかりやすくまとまっていますよ。

IOST(アイオーエスティー)の今後に関するまとめ

- IOSTの今後に関するまとめ

- IOSTはDAppsのプラットフォームとして2018年から稼働

- PoBやEDSなど先進的システムで安全・低コスト・高速なネットワークを実現

- IOSTの価格の動きは仮想通貨市場全体の勢いに強く影響される傾向がある

- 大規模プロジェクトとの提携や大手取引所上場で注目されれば大きく伸びる

- IOSTを売買するならCoincheck、BitPoint、OKCoin Japanがおすすめ

この記事では、IOST(アイオーエスティー)の特徴と将来性に関して解説しました。

IOSTはProof of Believability(PoB)やEfficient Distributed Sharding(EDS)などの先進的なシステムを導入しており、技術的にはイーサリアムを超える部分も多く見られるプロジェクトです。

開発者の育成やコミュニティ形成もグローバルに地道に積み重ねてきており、今後大規模プロジェクトとの提携などのインパクトのあるニュースが飛び込めば、大きく伸びる可能性がある仮想通貨です。

この記事を読んでIOSTに興味が持てたら、今後の動きから目を離さないようにしましょう。

有料記事

有料記事