特集・コラム

2018/10/25SBI Ripple Asiaから銀行送金アプリ『MoneyTap』がリリース!モバイル決済普及の起爆剤になるのか?

2018年9月26日、SBIホールディングスは、子会社のSBI・リップルアジアが電子決済等代行業者としての登録を受けたことを発表。これにより、SBI・リップルアジアから銀行送金アプリケーション『MoneyTap』がリリースされることになりました。 2020年に東京オリンピックが開催されれば、世界中からたくさんの観光客の来日が予想されます。現金決済が中心の日本と比べて、世界のキャッシュレス化は進んでおり、決済手段が限られていることでオリンピック特需を鈍化させる可能性もあります。 日本政府はキャッシュレス化を推し進める政策をとっていますが今のところ上手くはいっていません。『MoneyTap』は、日本のモバイル決済の普及を進める起爆剤になるのでしょうか? 今回の記事では、銀行送金アプリ『MoneyTap』の特徴、個人間送金アプリとの比較、MoneyTapによってモバイル決済するとは進むのかということについての考察です。 SBIリップルアジアから『MoneyTap』がリリース SBIホールディングスは、子会社であるSBI・リップルアジアが関東財務局から電子決済等代行業者としての登録を受けたことを発表。 日本では「銀行法等の一部を改正する法律」(2018年6月1日施行)のため、国内で新規で電子決済代行業を行うには財務局の登録を受ける必要がありました。SBI・リップルアジアが電子決済等代行業者を取得したことによって、銀行送金アプリケーション『MoneyTap』がリリースされることになりました。 SBIリップルアジアは、SBIホールディングスとリップル社による共同運営会社。 日本の国内送金・国際送金を一元化し、アジアの国際送金におけるリップル(XRP)利用の普及を目指しています。SBIホールディングスは、リップル社の株式を10%保有しています。 ちなみに、SBIホールディングスは、仮想通貨取引所「SBIバーチャル・カレンシーズ」も運営しています。 引用 : 「電子決済等代行業」登録に関するお知らせ - SBI GROUP News 『MoneyTap(マニータップ)』とは? 『MoneyTap』とは、銀行預金者の送金をより簡単で便利にするために開発されたアプリケーションです。MoneyTapは、リップルの分散型台帳技術(DLT:Distributed Ledger Technology)を活用した「RCクラウド2.0」に接続することで、銀行間のよりスムーズな送金業務を実現します。 MoneyTapの具体的な特徴は以下の通りです。 24時間365日の送金が可能に! 従来の個人送金・銀行間送金は銀行の営業時間(一般的に9:00~15:00)に制約されていました。MoneyTapを利用することで送金による時間の制約はなくなり、銀行口座からの送金が「24時間365日」できるようになります。 携帯番号を指定した送金が実現 MoneyTapは銀行口座を指定した送金だけでなく、携帯番号を指定して送金することも可能となります。(携帯番号と銀行口座の紐付け、Moneytapの利用等の条件は必要。) また、QRコードを読み込んでの送金も可能です。 メガバンク・地方銀行を合わせて61銀行で『MoneyTap』の利用がスタート! SBIリップルアジアは、国内・国際送金を一元化して管理する「内外為替一元化コンソーシアム」に参加のメガバンクや地方銀行など61の銀行に対して『MoneyTap』を提供することを発表しています。 全国で利用者が多いゆうちょ銀行などのメガバンクだけでなく、青森銀行、広島銀行、福井銀行など地方銀行も内外為替一元化コンソーシアムには参加しています。このため、都会だけでなく地方からも送金業務に変化が見られることになるでしょう。 既に『MoneyTap』は、SBIネット住信銀行、スルガ銀行、りそな銀行の3社が先行商用化として運用を開始しており、『MoneyTap』の本格リリースによって日本の送金業務に大きな変化が訪れようとしています。 『MoneyTap(マニータップ)』と個人間送金アプリとの比較 みなさんは、「LINEPay(ラインペイ)」「Kyash(キャッシュ)」「paymo(ペイモ)」といった個人間送金アプリをご存知でしょうか? 個人間送金アプリは、チャージした現金をアプリ内で送金することができます。アプリ内に貯まった現金は銀行口座に出金したり、提携店で現金の換わりとして利用することができます。 ただ、個人間送金アプリは、銀行口座の出金は本人口座に限られていることや出金までに時間がかかるというデメリットがありますす。また、支払いを行うには同じアプリをダウンロードしていなくてはいけません。 一方の、『Moneytap』は銀行口座への即時送金が可能です。また、MoneyTapも携帯番号と銀行口座の連結ができていれば、送金相手の携帯番号さえ分かっていれば相手の銀行口座に即時送金することも可能となります。 銀行への送金をより手軽にクイックにすることを実現したMoneyTapによって、よりアプリを利用した送金業務が拡大していくことになっていくでしょう。 『MoneyTap(マニータップ)』はモバイル決済化を進める起爆剤になるか? Moneytapによって日本のキャッシュレス化が進む可能性はあるものの、現状ではまだまだ難しいというのが私の予想です。 世界中でも有数のキャッシュレス大国となった中国。中国国民のおよそ38%に当たる5億185万人がモバイル決済を利用しています。(参考 : 『第40回中国インターネット発展状況統計報告』) 日本のモバイル決済の普及率は7.5%となっていることからも、いかに中国のモバイル決済の普及が著しいかが分かります。 中国でモバイル決済の利用が広がった背景には、モバイル決済を利用に圧倒的な恩恵があったからです。かつては中国で切符購入には長い時間を要していたのが、モバイル決済を利用することで瞬時に済むようになりました。 中国政府も電子決済の規制緩和を行って屋台や露店で利用できる環境を整えたり(屋台や露店の手数料は無料)、Alibabaなどの大手企業はモバイル決済利用に対して大々的なキャッシュバックキャンペーンを行ったりすることで一気にモバイル決済が広がっていきました。 日本においても2020年東京オリンピックに向けて政府がキャッシュレス化を進めているので、『MoneyTap』や個人間送金アプリに対して税制の優遇措置を行うなど、モバイル決済利用になんらかのメリットを与える必要があります。また、SBI銀行は他のメガバンクとの繋がりを深めて内外為替一元化コンソーシアムに参加する銀行数を増やしていく必要もあるでしょう。 SUICAの利用者増加を後押しした背景には、交通機関やコンビニで利用できるようになったことが挙げられます。『MoneyTap』の普及のためには、交通機関やコンビニで利用できるような状況を整えておく必要も出てくるでしょう。 まとめ 仮想通貨に利用されているブロックチェーン技術が銀行の送金機能においても利用できる時代になってきました。内外為替一元化コンソーシアムに参加している銀行は『MoneyTap』を利用することができるようになるため、リップルを利用した送金業務の流れはこれから広がっていくことになるでしょう。 ただ、『MoneyTap』だけの力では現金決済が根強く残っている日本の決済状況を一変させる力はありません。政府だけでなく、銀行、企業が一体となってキャッシュレス化・モバイル決済化を推し進めていく必要があります。 今後もSBIホールディングス並びにSBIリップルアジアの動きには注目していきましょう。 記事参考:Japanese Regulator Grants SBI Ripple Asia a Payments License for Blockchain-based App - Cointelegraph 世界の決済事情から考える「日本でモバイル決済が普及しない理由 - ITMediaMobile 中国でキャッシュレス化が爆発的に進んだワケ - Wedge Infinity

特集・コラム

2018/10/23【10月23日分析レポート】仮想通貨市況・トレンド・ドミナンスまとめ

おはようございます。Shota(@shot4crypto)です。 本日も、データベースから市場の状況や海外のトレンドなどをまとめていきます。 記事公開の都合上、多少データが古くなってしまうこともあるかもしれませんが、海外の情報をわかりやすくまとめていけるよう心がけていきます。 こんな情報が欲しい!などといったフィードバック等もいつでもお待ちしていますので、よろしくお願いします。 時価総額・ドミナンス・価格等のデータまとめ 時価総額(過去7日間・12時時点) CoinMarketCapを参照して、過去7日間の仮想通貨市場の時価総額を調べました。 日付 時価総額 前日比 10/16 $2112億USD +$111億USD 10/17 $2119億USD +$7億USD 10/18 $2115億USD -$4億USD 10/19 $2084億USD -$31億USD 10/20 $2086億USD +$2億USD 10/21 $2113億USD +$27億USD 10/22 $2098億USD -$15億USD 前日と比較すると-$15億USDとなっていますが、Tetherの件以来時価総額は2100億USD付近を推移していることがわかります。 上位10コインのドミナンスと価格 同じくCoinMarketCapを参照して上位10通貨のドミナンスと価格の前日比を調べました。 順位 通貨 ドミナンス(前日比) 価格(前日比) 1位 Bitcoin 53.67%(+0.29%) $6489.98(-$57.07) 2位 Ethereum 10.06%(-0.05%) $204.54(-$3.11) 3位 XRP 8.69%(-0.13%) $0.452(-$0.009) 4位 Bitcoin Cash 3.73%(-0.06%) $446.46(-$4.11) 5位 EOS - $5.41(-$0.07) 6位 Stellar - $0.240(-$0.004) 7位 Litecoin 1.48%(-0.01%) $52.10(-$1.37) 8位 Tether - $0.986(+$0.03) 9位 Caldano - $0.075(-$0.02) その他 Others 19.32%(-0.03%) - 時価総額上位の銘柄のドミナンスは全体を通して下がっており、Bitcoinが微増といった形になっています。 価格に関しても、全体的に下げていますが、時価総額31位のBasic Attention Token(BAT)や58位のRavencoinなどは前日比20%を超える価格の上昇が確認されています。 CoinMarketCap新規追加コイン 本日、新規に追加されたコインはありません。 注目の新規上場銘柄 10月23日の新規上場銘柄は現在のところ発表されていないようです。 プロジェクト予定表 韓国・ソウルでKOREA BLOCKCHAIN EXPO開催 日時 概要 10/23~24 韓国・ソウルでKOREA BLOCKCHAIN EXPO開催 明日から2日間に渡り、韓国で国内最大級のカンファレンスである『KOREA BLOCKCHAIN EXPO』が開催されます。 このカンファレンスには世界各国のビジネスリーダーや世界でも有数のブロックチェーンVCであるHashed、同じく韓国のプロジェクトであるICONや中国のOntologyなども参加するようです。 このカンファレンスに関しての詳細はこちらのリンクをご覧ください。 Reddit 話題トピック 引き続きRedditで目立っているスレッドを調べてていきます。 各通貨のSubredditは基本的にはあまり見ていないので、(r/cryptocurrency/)をメインに紹介していきます。 MoneroがBulletproofアップグレードで手数料がほぼ0に ソース:Monero Fees Fall to Almost Zero After 'Bulletproofs' Upgrade 先日Bulletproofへのアップグレードが完了したMoneroですが、トランザクションで発生する手数料がほぼ0に近づいたというニュースが発表されました。 Redditのコメントを見ていると、Moneroのこのアップグレードは非常に大きなもので新たに匿名コインやその他の銘柄が増え続ける中で、歴史の長いコインであるMoneroのようなコインにも十分に価値があることを再認識している様子でした。 匿名コインとしてVergeと比較されていましたが、注目すべきポイントはPornHubとのパートナーシップなどではないとジョークを交えて技術面で正当に評価することの重要さをほのめかすコメントも散見されました。 Dambedel氏のコメントによれば、Moneroのブロックチェーン上で行われるプライオリティの低いトランザクションでは現在手数料は約0.5円程度に抑えられるようです。 2億円相当のETHのトランザクション手数料が約6円に ソース:$184 million ETH transfer for $0.06 cents. If this is not the future, I don't know what is これもMoneroと同じく手数料に関するトピックですが、上述のタイトルを和訳すると『$184mUSD相当のETHのトランザクションが$0.06USDの手数料で行われた。これが未来ではないのならば何が未来なのだろうか』といった感じになります。 https://twitter.com/whalewatchio/status/1053988165407698944 Etherscanによれば、このトランザクションは21日に行われたもので、このデータによれば888,888ETHがBinanceから見知らぬどこかのウォレットへ送金されたようです。 上位のコメントには、先ほど取り上げたタイムリーなMoneroとの比較もありました。 その他の意見には、このトランザクションはたまたまネットワークが混雑していない時に行われただけだと、今回のこの送金を重要視していない声もありましたが、これに対してスケーラビリティがいかに重要であるかを語るユーザーもいました。 the_katz_pajamas氏は、今後セカンドレイヤーなどのソリューションの開発が進めば、ネットワークの混雑がなくなり恒久的に2億円相当の仮想通貨をこれだけの手数料で送ることも可能になると語ります。 たまたまと言っていたユーザーに彼は、スケーラビリティ問題へのソリューションも注目すべきだと声をかけていたり、Ethereumの将来は明るいと感じている人々も多く散見される印象でした。 個人的にも、これらの分散性を犠牲としないEthereumのソリューションで、送金に伴う手数料がごく僅かとなる将来を楽しみにしています。 まとめ 主に、情報収集のベースとなるCoinMarketCapや複数のカレンダーサイト、Redditからのデータおよび情報をまとめました。 今後もできるだけ簡潔に、必要な情報をまとめていければと思いますので、応援よろしくお願いします。 ありがとうございました!

特集・コラム

2018/10/20【10月20日分析レポート】仮想通貨市況・トレンド・ドミナンスまとめ

おはようございます。Shota(@shot4crypto)です。 本日も、データベースから市場の状況や海外のトレンドなどをまとめていきます。 記事公開の都合上、多少データが古くなってしまうこともあるかもしれませんが、海外の情報をわかりやすくまとめていけるよう心がけていきます。 こんな情報が欲しい!などといったフィードバック等もいつでもお待ちしていますので、よろしくお願いします。 時価総額・ドミナンス・価格等のデータまとめ 時価総額(過去7日間・12時時点) CoinMarketCapを参照して、過去7日間の仮想通貨市場の時価総額を調べました。 日付 時価総額 前日比 10/13 $2017億USD +$30億USD 10/14 $2019億USD +$2億USD 10/15 $2001億USD -18億USD 10/16 $2112億USD +$111億USD 10/17 $2119億USD +$7億USD 10/18 $2115億USD -$4億USD 10/19 $2084億USD -$31億USD ここ数日間の間、$2100億~2120億USDを行き来する形となっていましたが、10月19日の12時時点では$2100億USDを割り、前日比で約-$31億USDとなっています。 上位10コインのドミナンスと価格 同じくCoinMarketCapを参照して上位10通貨のドミナンスと価格の前日比を調べました。 順位 通貨 ドミナンス(前日比) 価格(前日比) 1位 Bitcoin 53.94%(+0.29%) $6455.50(-$83.18) 2位 Ethereum 10.02%(-0.05%) $203.32(-$3.76) 3位 XRP 8.79%(-0.13%) $0.452(-$0.014) 4位 Bitcoin Cash 3.65%(-0.06%) $448.90(-$14.71) 5位 EOS - $5.34(-$0.07) 6位 Stellar - $0.239(-$0.002) 7位 Litecoin 1.48%(-0.01%) $53.02(-$0.39) 8位 Tether - $0.985(+$0.011) 9位 Caldano - $0.075(-$0.02) その他 Others 19.08%(-0.03%) - 時価総額が約31億USD落ち込んだと同時に、Bitcoinのドミナンスが上がりその他のアルトコインのドミナンスが下がる形となっています。 昨日まで、目立った上昇を見せていたXRPもドミナンス・価格共に少し落ち込んでいます。 先日ペッグの崩壊で話題を呼んだTetherですが、こちらはその他の銘柄とは逆に$1.00USDの水準を回復する方向へ向かっているようです。 CoinMarketCap新規追加コイン 本日は以下の6種類の銘柄がCoinMarketCapに新規追加されました。 JSECOIN(JSE) RoBET(ROBET) TrueDeck(TDP) Fivebalance(FBN) Helium(HLM) Insureum(ISR) 注目の新規上場銘柄 10月20日の新規上場銘柄は現在のところ発表されていないようです。 プロジェクト予定表 NEOがブロックチェーンハッカソンを開催 日時 概要 10/20 NEO Hackason Tour開催 ブロックチェーンを利用したプラットフォームの構築を目指す中国のNEOですが、本日から明日にかけて、Rotterdamでハッカソンが開催されます。 このハッカソンは、NEOに対応する言語であるGoを使ってスマートコントラクトを書くことのできるエンジニアを増やすといった目的で開催されるようです。 優勝者には500NEO(約92万円)が賞金としてプレゼントされます。 イベントに関しての詳細はこちらをご覧ください。 Reddit 話題トピック 引き続きRedditで目立っているスレッドを調べてていきます。 各通貨のSubredditは基本的にはあまり見ていないので、(r/cryptocurrency/)をメインに紹介していきます。 RedditでBasic Attention Token(BAT)のチップができるように! ソース:Using Brave you can now tip BAT to Reddit, a Brave verified publisher, instantly. CryptoTimesでも紹介したBraveブラウザですが、このブラウザを利用することで、Redditでチップを行うことが可能になったようです。 これに関して、Reddit自体にチップを行うことができるという機能ではなく、Redditの個人やスレッドの高評価などにチップを絡めることができないのかという意見がありました。 個人ユーザーへのチップ機能ですが、InvestorPatrick氏が投稿したGitHubのリンクによれば、この機能の実装も間近となっているようで、Redditの個人ユーザーだけでなくYouTubeの高評価やTwitterのライクボタンとも連携が可能になるとのことです。 このユーザーが求める機能性やその意見はreddit上では多く散見されますが、クロスプラットフォームで同一の通貨(BAT)を利用したマイクロチッピングの機能を開発しているBraveブラウザに対しては、『Reddit自体にチップができるニュースではなく早く様々なサービスの個人のアカウントと連携ができるようにしてほしい』などリリースを期待する声があふれていました。 マイクロチッピング系のプロジェクトは多く見てきましたが、既にその準備を整えつつあるBraveブラウザの開発には注目していきたいですね。 なぜ仮想通貨やBitcoinに将来がないのか? [caption id="" align="aligncenter" width="914"] Katy PerryがInstagramに仮想通貨のネイルアートを投稿[/caption] ソース:Why Bitcoin and crypto have no future タイトルだけを見ると、とてもネガティブな感じの投稿に見えますが、実はこのタイトルはこのような発言をする人々に対する反論のような皮肉が込められています。 投稿にあるMediumの投稿では、Bitcoinを含む仮想通貨に関するこれまでのポジティブなニュースが箇条書きで掲載されています。 Why do Bitcoin and cryptoassets have no future… when the NYSE is creating the cryptocurrency trading platform Bakkt in collaboration with Microsoft and Starbucks with physically backed Bitcoin futures contracts. when Fidelity is offering it to its clients and has been mining it since 2015. when Steve Wozniak is co-founding a cryptoasset investment firm. when Katy Perry IG’d this! 最近のBakktのMicrosoftやスターバックスとのニュース、Fidelityのニュース、AppleのSteve氏のニュース、Katy PerryのInstagramの投稿、これらが話題になっている中でなぜ仮想通貨に将来がないと言えるのか?という話で、原文には非常に多くの過去の大きなニュースが記載されています。 Redditのユーザーもこれに関しては反論もないようでしたが、『こういった意見がまだ散見されるということは、仮想通貨コミュニティの外で意見が出ているのではないか』と推測する声があり、このようなユーザーを取り込むことができればさらに大きな将来があるといった旨の意見もありました。 海外、特にRedditのコミュニティでは、まだ買い集めるチャンスは残っているというような意見を持つ人々が大多数で、この辺は国によって情報の角度が違ったりなどもあるので注目していきたいポイントだとは思います。 個人的にも、この原文のMediumの記事は割とうまく過去の大きなニュースがまとめられていておススメです。 まとめ 主に、情報収集のベースとなるCoinMarketCapや複数のカレンダーサイト、Redditからのデータおよび情報をまとめました。 今後もできるだけ簡潔に、必要な情報をまとめていければと思いますので、応援よろしくお願いします。 ありがとうございました!

特集・コラム

2018/10/19【10月19日分析レポート】仮想通貨市況・トレンド・ドミナンスまとめ

おはようございます。Shota(@shot4crypto)です。 本日も、データベースから市場の状況や海外のトレンドなどをまとめていきます。 記事公開の都合上、多少データが古くなってしまうこともあるかもしれませんが、海外の情報をわかりやすくまとめていけるよう心がけていきます。 こんな情報が欲しい!などといったフィードバック等もいつでもお待ちしていますので、よろしくお願いします。 時価総額・ドミナンス・価格等のデータまとめ 時価総額(過去7日間・12時時点) CoinMarketCapを参照して、過去7日間の仮想通貨市場の時価総額を調べました。 日付 時価総額 前日比 10/12 $1987億USD -$62億USD 10/13 $2017億USD +$30億USD 10/14 $2019億USD +$2億USD 10/15 $2001億USD -18億USD 10/16 $2112億USD +$111億USD 10/17 $2119億USD +$7億USD 10/18 $2115億USD -$4億USD 昨日から引き続き、時価総額に大きな変動は見られませんでした。 10月17日から18日にかけては、2100億USD~2120億USDのレンジを前後している状況となっています。 上位10コインのドミナンスと価格 同じくCoinMarketCapを参照して上位10通貨のドミナンスと価格の前日比を調べました。 順位 通貨 ドミナンス(前日比) 価格(前日比) 1位 Bitcoin 53.65%(-0.20%) $6538.68(-$8.14) 2位 Ethereum 10.07%(-0.11%) $207.08(-$0.71) 3位 XRP 8.92%(+0.13%) $0.466(-$0.001) 4位 Bitcoin Cash 3.71%(-0.04%) $448.90(+$1.68) 5位 EOS - $5.41(+$0.02) 6位 Stellar - $0.241(+$0.001) 7位 Litecoin 1.49%(-0.01%) $53.41(-$1.49) 8位 Tether - $0.974(+$0.004) 9位 Caldano - $0.077(±$0) その他 Others 19.11%(+0.21%) - Bitcoinのドミナンスが多少下がり、XRP含む他のアルトコインのドミナンスが上昇している形になっています。 また、一週間前のデータ(10月11日)時点のBitcoinCashとXRPのドミナンスを10月18日のものと比較すると、当時は1.94%の差(10.31% vs 8.37%)がありましたが、10月18日は1.15%(10.07% vs 8.92%)と大きく差が縮まっていることがわかります。 価格に関しては、本日は大きな変動は見られませんでした。 CoinMarketCap新規追加コイン 本日は以下の7種類の銘柄がCoinMarketCapに新規追加されました。 Alt.Estate Token(ALT) Cheesecoin(CHEESE) RPICoin(RPI) IXTUS Edutainment(IXE) Bitcoinus(BITS) GoHelpFund(HELP) ZTCoin(ZT) 注目の新規上場銘柄 10月19日の新規上場銘柄は現在のところ発表されていないようです。 プロジェクト予定表 Pundi XがVergeと東京で合同ミートアップを開催 日時 概要 10/18 Pundi X × Verge 合同ミートアップ 先日ブロックチェーンスマホであるFunction Xに関しての概要を発表したPundi Xですが、本日10月19日に東京でVergeとの合同ミートアップを開催します。 Pundi XとVergeはパートナーシップを締結しており、今回の合同ミートアップでは各プロジェクトの概要や今後の戦略に関しての発表が行われていくようです。 ミートアップに関して日時や場所などの詳細はこちらのリンクをご覧ください。 その他 COBINHOODでBitcoin(BTC)・Ethereum(ETH)・Tether(USDT)・Cobinhood(COB)の証拠金取引が可能に COBINHOODにRipple(XRP)・NEM(NEM)が上場 Stellar(XLM)・Polymath(POLY)がアメリカ・LAで行われるStart Engine Summitに参加 Reddit 話題トピック 引き続きRedditで目立っているスレッドを調べてていきます。 各通貨のSubredditは基本的にはあまり見ていないので、(r/cryptocurrency/)をメインに紹介していきます。 EthereumがGitHubのオープンソースプロジェクトの中で5位に! ソース:Ethereum is the 5th fastest growing open source project in all of Github GitHubで公開されている『最も成長しているオープンソースプロジェクト』の中で5位にランクインしていることがRedditで話題となっていました。 この事実に関してユーザーは、『FUDくらいじゃこの事実にカウンターできないね笑』とEthereumのコミュニティの強さを再認識している様子を伺うことができました。 また、Ethereumのカウンター(競合?)としてよく引き合いに出されるEOSの話も挙がっており、EOSのBPsなどが集権的である点など、普段から耳にするような『Ethereum < EOS』の分散性なども話題となっていたようです。 ユーザーのianmd氏はEthereumではなくEOSに投資していると言いますが、彼はEOSに対するこれらの批判について認めていないわけではないようです。 EOSの資金調達の規模とEthereumのレイヤー2ソリューションやCasperの進捗を比較した際に、大きな資金を持つEOSの方がリターンが早いという考えのもとEOSに投資していると語っていました。 個人的にこの視点は持っていなかったので、単純に"将来性"や"分散化の方向に進む"といった理由よりも資金調達額などから開発の速度などを予測していくといった視点も大切なのかなあと実感したスレッドでした。 Verge(トップ40位)がドキュメントなどの更新しかなく開発に関する更新が見られないが、なぜまだランキング上位なのか? ソース:VERGE (A top 40 coin) has very low development updates and most updates are trivial stuff like documentation. How is this coin still up on top? Vergeは現在時価総額でトップ40位に位置しているが、GitHub上で開発に関する更新が少ないという点に関してRedditで話題となっていました。 これに対するcryptonewsguy氏の意見は、90%以上の人々は技術仕様に対する深い理解を持っておらず、時価総額だけでプロジェクトを判断すべきではないと語り、中身の伴わないトークンが時価総額上位に位置しているために、過小評価されているトークンが埋もれているのでDYOR(Do Your Own Research)をして探し出すべきであるとしています。 asdghikwer氏は、Vergeに限らず時価総額上位のNEMやOmiseGo、Tezosなどもここ一か月で全く開発が進んでいないことを指摘していますが、TezosはGitlabと呼ばれるサイトを代わりに利用しているなど、必ずしもGitHub上で開発の進捗を確認できない例もあるようです。 Vergeに関しても同様で、SilverHoard氏がMedium上で公開されているVergeの開発進捗を共有しています。 https://medium.com/vergecurrency/development-update-on-verge-7-90e29953ff94 https://medium.com/vergecurrency/development-update-6-48c5c6da8343 https://medium.com/vergecurrency/development-update-on-verge-5-faf4dcffcfc https://medium.com/vergecurrency/development-update-on-verge-4-ceb4103031a3 https://medium.com/vergecurrency/development-update-on-verge-2-and-introduction-7afef82ef999 https://medium.com/vergecurrency/development-update-on-verge-7dce3624ba5 皮肉なことに、このようにGitHub上でオープンソースで公開されずに集権的なチームによって分散型のプロジェクトの開発が進められることは稀ではなく、GitHubの性質であるオープンソースという点で開発のスピードが遅れてしまうことを懸念しているのではないかという意見もありました。 まとめ 主に、情報収集のベースとなるCoinMarketCapや複数のカレンダーサイト、Redditからのデータおよび情報をまとめました。 今後もできるだけ簡潔に、必要な情報をまとめていければと思いますので、応援よろしくお願いします。 ありがとうございました!

特集・コラム

2018/10/18ステーブルコインの仕組みとは?種類や特徴を徹底解説

デジタルアセットは価値の変動が激しいものですが、中には比較的安定した価格の実現を目指す「ステーブルコイン」というものが存在します。 おそらく最も有名なステーブルコインといえば、テザー社のUSD Tether($USDT)やTrue USD($TUSD)でしょう。 2018年に入り、各国の法定通貨に紐付けされたものや、コモデティにペグされたものなど、数多くの新しいステーブルコインが登場してきています。 こちらのページでは、ステーブルコインとは何かを解説し、今界隈で注目を集めている新参ステーブルコインを紹介していきます。 ステーブルコインとは? ステーブルコインとは、ブロックチェーンや分散型台帳技術を応用した価格変動の比較的小さい仮想通貨のことを指します。 ここでいう「比較的」とは、ビットコインやイーサリアム、リップルなどのデジタルアセットと比べて価値のボラティリティが低い、ということを意味します。 ステーブルコインの仕組みは一般的な「ペグ通貨」に似ていて、メジャーな法定通貨やコモデティなどもともと価値の変動幅の小さいアセットに通貨を紐付けしています。 例えば、香港ドルは「米ドルペグ通貨」と呼ばれ、通貨の価値が米ドルに比例する仕組みになっています。言い換えれば、香港ドルー米ドルの為替レートは常に一定ということになります。 香港では、香港ドルの需要・供給をコントロールする金融政策を行うことで価値を米ドルに紐付けしています。 一方、ステーブルコインは、分散型ネットワークのインセンティブメカニズムを利用することで価値を紐付け先に連動させることが一般的です。 つまり、ステーブルコインは、香港の例のように価値の安定化を集権的機関が行う代わりに、分散型ネットワークに参加する不特定多数が価値を自律的にコントロールする仕組みになっているわけです。 ステーブルコインの代表例といえば、Tether社のTether USD($USDT)です。USDTとは、USドル:USDT = 1:1になるような仕組みを導入した通貨です。 上の画像を見ると、USDTの価格チャートはほぼ水平で、変動がとても小さい事がわかります。 数時間で何十パーセントもの上下を見せる通常のデジタルアセットに比べ、USDTの価格変動幅は0.1%以内には収まっています。 ステーブルコインのメリット・デメリットとは? ステーブルコインは、ポートフォリオを構築していく上で低リスク・低リターンなアセットとして役立つことが考えられます。 また、コモデティなどのアセットに紐付けられたものであれば、他の特定の資産に対するヘッジとして利用することもできます。 更に、法定通貨に紐付いたステーブルコインは、仮想通貨市場上でフィアットの代わりとして持てる(法定通貨のデジタル資産化)というメリットもあります。 一方、ステーブルコインでは通常の通貨ほどボラティリティを気にしなくて済む反面、「本当に価値を裏付ける資産が存在するのか」という心配が常に付きまといます。 ステーブルコインの大御所・Tetherも、今年6月に発表した担保に関する報告書で不透明な面が多数あったため、果たしてUSドルと1:1の関係が保たれているのか疑問視されています。 ステーブルコインはなぜ今流行っているの? ステーブルコインは今、仮想通貨市場外からも大きな注目を集めており、クリプト系メディアのみに留まらず、Bloomberg、CNBC、Forbesなどのビジネス紙でも大きく取り上げられています。 これは、メガバンクや大企業がブロックチェーン技術を視野に入れた事業展開を始め、暗号通貨に対する世間の理解が少しずつ得られてきた証拠なのではないかと考えられます。 ビットコインなどはそのボラティリティの高さから未だ大幅な普及には程遠い段階にある中、ステーブルコインは法定通貨に似た利便性があるため、少しずつアダプションが始まってきているものだと思われます。 こういった状況に、ブロックチェーン技術が国際送金やサプライチェーンなどの分野で活躍していることも加担し、いま世界各国で「自国法定通貨の開発・普及競争」が行われているものと考えられます。 2018年注目のステーブルコインは? 冒頭でも触れた通り、2018年に入りたくさんのステーブルコインが登場してきています。 Gemini Trust Companyのような有名企業が発行しているものから、新興企業が提供するユニークな通貨まで様々な通貨が存在します。 こちらでは、そんな注目の新ステーブルコインをタイプ別(法定通貨、コモディティなど)で紹介していきます。 法定通貨連動型(カレンシーペグ) まずはじめに、法定通貨と連動した「カレンシーペグ型」の法定通貨から紹介していきます。 Gemini Dollar ($GUSD, ERC-20, USドル) 米証券取引委員会にビットコインETFの認可申請を初めて行ったことなどで知られるGemini Trust Comapnyは、今年9月にUSドルと1:1で紐付けられたGemini Dollarの発行を発表しました。 同通貨の最大の長所は規制準拠に起因する透明性の高さです。 Gemini Dollarのウェブサイトでは、紐付けに用いられるUSドルのリザーブがどこに保管されているかや、外部機関によるスマートコントラクトのセキュリティチェックレポートなどを確認することができます。 また、Gemini Dollarは月に一度、外部会計機関から両通貨の1:1の連動が保たれているかを確かめるともされています。 Circle USD Coin ($USDC, ERC-20, USドル) デジタル資産取引所やペイメントソリューションを提供する米企業Circle(サークル)は、今年5月に120億円の開発資金を調達し、USドルと1:1連動型のCircle USD Coinの発行を開始しました。 Circle社は、米大手証券会社のゴールドマンサックスから初期投資を受けていることや、米大手取引所Poloniexを買収したことなどで注目を集めている企業です。 近頃では新規投資家をターゲットにしているとみられるサービスに力を入れており、ワンタップでマーケット投資ができるアプリなどを提供しています。 Circle USD Coinは、同社が買収したPoloniexや、その他大手取引所であるKuCoinやOKCoinで利用することができます。 Paxos Standard ($PAX, ERC-20, USドル) 今年9月に発行が開始されたPaxos Standardは、Gemini Dollarと同様に規制準拠に関する情報公開を徹底しているUSドル連動型コインです。 同通貨に関する月間監査情報は全てウェブサイト上に公開されており、誰でも閲覧できるようになっています。 Paxos Standardは、USドルからPAXへの変換にコストがかからないことや、最低変換額が低い(100USドル)ことなどを特徴としています。 MUFGコイン・Jコイン・Sコイン・GMO Japanese Yen (日本円, 未実装) 日本円と連動したステーブルコインですでに実装が済んでいるものといえばZEN(ゼン)ですが、今年に入り国内の大手銀行が独自のステーブルコインの開発に着手しています。 三菱USJ銀行、みずほ銀行、SBIグループ、GMOグループの四社がそれぞれMUFGコイン、Jコイン、Sコイン、GMO Japanese Yenと呼ばれる日本円と1:1で連動した仮想通貨を開発しています。 価格安定アルゴリズムや、具体的なリリース時期などに関する正確な情報は未だわかっていませんが、大手銀行が実在するリザーブを元に発行するステーブルコインとして大きな注目を集めています。 いわゆる「日本円版テザー」の目指した競争は米国と比べてもひときわ激しいものになっていくと考えられます。 LBXPeg (ティッカー不明, ERC-621, 英ポンド) 法定通貨連動型ステーブルコインは、国際通貨であるUSドルや私たちに関わりのある日本円だけでなく、世界各国で作られています。 London Blockchain Exchange(LBX)というイギリスの取引所は、今年9月に英ポンドと1:1で連動した通貨「LBXPeg」の発行を開始することを発表しました。 同通貨の面白い点は、通貨の規格にイーサリアムのERC-621を採用している点です。 LBXは、ERC-20を拡張したERC-621を利用することで、LBXPegの供給量と英ポンドのリザーブの連動が容易になるとしています。 コモディティ連動型 次に、通貨の価値を貴金属や石油などと連動させる「コモディティ連動型」の新ステーブルコインを紹介していきます。 法定通貨連動型の通貨と違い、コモディティ連動型通貨は分散型投資におけるヘッジや、コモディティ市場の安定した成長を見越した商品として認識されているのではないかと考えられます。 したがって、コモディティ連動型ステーブルコインにおける「ステーブル」とは「有限・発行不可な資産に基づいた」という意味になります。 コモディティ連動型通貨は法定通貨連動型に比べれば注目度は低く、規制もあまり整備されていないのが事実です。 アセット・バックト通貨とは?特徴・仕組みを徹底解説! Tiberius Coin ($TCX, ERC-20 / Zilliqa*, 貴金属) Tiberius Coinは、銅・スズ・アルミニウム・ニッケル・コバルト・金・プラチナといった、精密機械類の生産に欠かせない貴金属と連動した通貨です。 今年11月から取引可能となる同通貨は、テクノロジーブームにおける貴金属の希少化を見越した投資商品です。 開発・販売を行なっているTiberius Technology Venturesはスイス発の企業で、Tiberius Coinを裏付ける貴金属の買付けは、英国のロンドン金属取引所(LME)で行うとしています。 同通貨は紐付けられた金属の保管コストなども全て加味しているとされており、手軽にコモディティに資産を分散できるツールとして実用性があると考えられます。 Tiberius Coinは現在ERC-20トークンとして発行されていますが、将来的にはZilliqaを採用するとしています。 Tiberiusは今年10月9日に、クレジットカード会社の手数料が高すぎることから資金調達方法を見直すとして、トークンセールを中止し、今年12月ごろ再開することを発表しています。 Petro ($PTR, ERC-20, 石油 / 金*) 最後に紹介したいのが、言わずと知れたベネズエラの「法定仮想通貨」ペトロ(Petro)です。 同通貨は、ニコラス・マデュロ大統領が主導するベネズエラの新しい法定通貨で、価値を同国で生産される石油で裏付けているとされています。 通貨の存在自体は2017年から知られていますが、ペトロは今年10月から正式にベネズエラの法定通貨および会計単位として使われています。 ベネズエラの仮想通貨ペトロが10月1日から国際的に使われる模様 しかしベネズエラは現在、不安定な政治状況や前法定通貨のハイパーインフレーション、米国との外交問題などで警視されており、ペトロを裏付ける石油が果たして実在しないのではないかといった懐疑的な意見が広く支持されています。 また、マデュロ大統領は今年2月に金で裏付けられた新通貨「ペトロゴールド」の開発も発表しています。 クリプトタイムズでは、ベネズエラにおける仮想通貨事情を詳しく報じています。 まとめ ブロックチェーン技術と仮想通貨が各国政府や大手銀行などから受け入れられ始めるにつれ、ボラティリティを抑えることで実用性を高めたステーブルコインの開発競争が起こっています。 特に日本では上記で紹介した大手銀行3行から日本円連動型のステーブルコインが発表されているため、果たしてどの通貨が普及していくのかといった点に注目が集まります。 米国では証券取引所(SEC)からの認可を受けた米ドル連動型ステーブルコインが登場し始めており、いよいよ通貨のデジタル化が加速してく時期に突入しているのではと考えられます。 一方コモディティ市場では、従来のシステムをブロックチェーン上で行うべくTiberius Coinのような通貨が登場してきています。

特集・コラム

2018/10/18Ripple(リップル)社のプロダクト『xCurrent』と『xRapid』を徹底解説!

米サンフランシスコ発のスタートアップ・Ripple(リップル)は、大手金融企業との提携や大型カンファレンス(Swell 2019)の開催などを通して近頃注目を集めている企業です。 同社に関するニュースを見ていると、「リップル」や「XRP」、「xCurrent」「xRapid」などといった似たような名前がたくさん出てきて、複雑だと感じる方も多いのではないでしょうか。 リップルがなぜ今注目を集めているのかを理解する上において、これらの用語を知っておくことはとても大切です。 そこで、こちらのページでは、リップル社の概要に触れ、現在話題になっている同社のプロダクト「xCurrent」と「xRapid」について詳しく解説していきたいと思います。 はじめに -リップルとXRPって何が違うの? xCurrentとxRapidについて見ていく前に、Ripple(リップル)とXRPの違いについて知っておきましょう。 リップルとは、冒頭で解説した通り、2012年に設立された米サンフランシスコ発のスタートアップで、円滑で低コストな国際送金の実現を可能にするサービスを開発している企業です。 ご存知の通り、同社ではブロックチェーン技術を活用したソリューションも開発・提供しており、そこで生み出された仮想通貨がXRPです。 つまり、リップルが提供するプロダクトやサービス全てがブロックチェーン技術やXRPに関わるものではない、ということになります。リップルは、Interledger(インターレジャー)と呼ばれる、ブロックチェーン技術を応用した送金プロトコルを発明した企業でもあります。 InterledgerはxCurrentなどの同社プロダクトでも利用されていますが、プロトコル自体はオープンソースであり、必ずしもXRPに関係するものではありません。 銀行間のコミュニケーションツール・xCurrent リップル社のxCurrentとは、一言で表すならば「(国境をまたいだ)銀行間のコミュニケーションツール」でしょう。 銀行間で国際取引を行うには、送金者・受取先の口座情報や、取引の内容(いくら送金するのかなど)を把握し、かつ取引完了時に両者の口座を同期させなければいけません。 xCurrentは、いうならばこのプロセスを円滑化するものです。同プロダクトは、メッセンジャーとInterledger Protocolの2本柱で成り立っています。 仮に、日本からフランスに送金を行うとしましょう。 まずはじめに、両国の銀行同士で、上述の口座情報や取引内容をメッセンジャーを通して確認し合います。 情報の確認が終わると、Interledgerを通じて「両者共に取引をする準備ができていること」がバリデーター(承認システム)によって承認されます。 そして最後に、資産の移動が一度に行われ、取引の成功・失敗がバリデーターによって再度確認されると、Interledger Protocolを利用した台帳上に取引内容が書き込まれます。 上記のプロセスは数秒以内に完了でき、更にInterledgerの存在によって送金元・先両者は取引の透明性も確認することができます。 xCurrentは誰が使っているの? xCurrentは現在、世界40ヶ国、100以上の金融機関で試用・実用化が進められています。 2018年に入ってからは世界の大手銀行が次々と参入しており、Crypto Timesでは都度これらを報じてきました。 特に日本では、SBIホールディングスが主導する「内外為替一元化コンソーシアム」に加盟する国内の61行がリップルのネットワークに加盟しており、先月上旬にはxCurrentを利用した送金アプリ「マネータップ」の公式ウェブサイトを公開しています。 SBIリップル・アジア、送金アプリMoneyTap(マネータップ)のウェブサイトを公開 - CRYPTO TIMES マネータップでは、xCurrentを活用した内外為替一元化型決済プラットフォーム「RCクラウド2.0」が基盤技術として使われています。 同アプリでは、銀行口座指定以外にも携帯電話番号やQRコードなどで手軽に送金できる機能を追加するとしています。 流動性コストの削減を実現するxRapid xRapidはxCurrentの実装を前提に置いたプロダクトで、従来の国際送金に必要な中継プロセスを省くことができるものです。 通常、銀行間で国際送金が行う際には、ノストロ口座と呼ばれるものを必要となります。ノストロ口座とは、銀行が送金先の国の通貨建てで保有する口座のことを指します。 上述の例えに沿うならば、日本の銀行は、フランスでユーロ建ての口座を保有しており、従来であればその口座を通じて決済を行う必要があるということです。 このシステムでは、仮に10ヶ国間の取引を考えただけでも45のノストロ口座が必要になる計算になります。 対してxRapidでは、各銀行がXRPのウォレットを保有することで、送金元の資金をXRPに変換し受取側に送金、受取側が自国通貨に再変換する、というシンプルなプロセスで国際送金が行えます。 XRPが世界中の銀行との取引における中継通貨の役割を果たすため、銀行は自社の資産をノストロ口座上で管理するリスク(流動性コスト)を大幅に削減することができるのです。 xRapidは誰が使っているの? xRapidはしばらくの間開発段階にありましたが、今年10月に商用リリースが発表され、米国の金融サービス系企業三社が実装を決定しました。 Ripple(リップル) / XRP がxRapidを商用リリース、利用者第一号となる三社を公開 - CRYPTO TIMES 実装を決定したMercuryFX, Cuallix, Catalyst Corporate Federal Credit Unionの三社は、メキシコなどの新興市場との国際取引にxRapidを活用していくと発表しています。 まとめ xCurrentとxRapidの違いについて、おわかりいただけたでしょうか? xCurrentは、国際取引における銀行間のコミュニケーションを補助するツールで、Interledgerを利用することで迅速かつ透明性の高いトランザクションを行えるというメリットがあるということでした。 一方xRapidには、xCurrentに加え更なるコスト削減をもたらすプロダクトで、XRPを国際送金における中継通貨として使うことで、各銀行がノストロ口座を利用しなくて済む、という利点があります。 xCurrentはすでに商用化されており、日本の大手銀行を含む世界中の銀行で実装を進めています。対してxRapidは今月正式リリースされたばかりで、現在のところ米国の企業三社が実装を開始した段階となっています。 【初心者向け】XRP(リップル)の買い方とおすすめ取引所を紹介! XRP(リップル)は今後どうなる?Ripple社が予想する将来を紹介!

特集・コラム

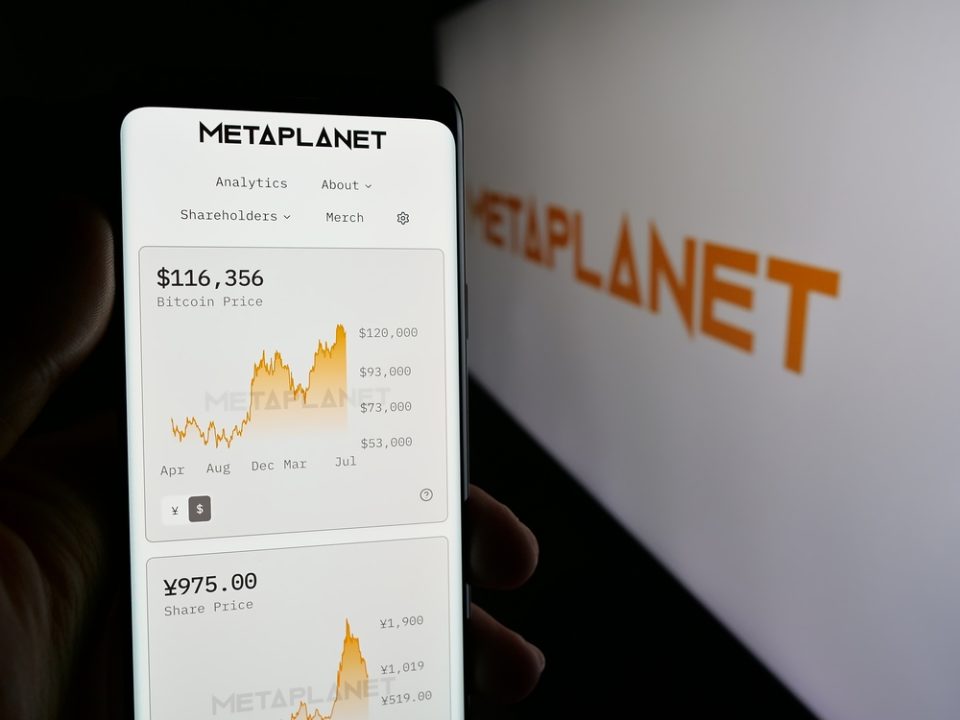

2018/10/18【10月18日分析レポート】仮想通貨市況・トレンド・ドミナンスまとめ

おはようございます。Shota(@shot4crypto)です。 本日も、データベースから市場の状況や海外のトレンドなどをまとめていきます。 記事公開の都合上、多少データが古くなってしまうこともあるかもしれませんが、海外の情報をわかりやすくまとめていけるよう心がけていきます。 こんな情報が欲しい!などといったフィードバック等もいつでもお待ちしていますので、よろしくお願いします。 時価総額・ドミナンス・価格等のデータまとめ 時価総額(過去7日間・12時時点) CoinMarketCapを参照して、過去7日間の仮想通貨市場の時価総額を調べました。 日付 時価総額 前日比 10/11 $2049億USD -$141億 10/12 $1987億USD -$62億 10/13 $2017億USD +$30億 10/14 $2019億USD +$2億 10/15 $2001億USD -18億 10/16 $2112億USD +$111億 10/17 $2119億USD +$7億 10月17日時点での時価総額に注目すると数字に大きな変動はなく、16日時点から±10億前後の変動しか見られませんでした。 上位10コインのドミナンスと価格 同じくCoinMarketCapを参照して上位10通貨のドミナンスと価格の前日比を調べました。 順位 通貨 ドミナンス(前日比) 価格(前日比) 1位 Bitcoin 53.85%(-0.24%) $6546.82(-$53.34) 2位 Ethereum 10.18%(+0.03%) $207.79(-$2.42) 3位 XRP 8.79%(+0.28%) $0.467(+$0.012) 4位 Bitcoin Cash 3.75%(-0.03%) $448.90(-$9.11) 5位 EOS - $5.39(-$0.04) 6位 Stellar - $0.240(+$0.016) 7位 Litecoin 1.50%(-0.02%) $54.90(-$1.21) 8位 Tether - $0.970(-$0.012) 9位 Caldano - $0.077(+$0.002) その他 Others 18.90%(+0.02%) - Bitcoinのドミナンスがその他のアルトコインと比較すると比較的大きく減少しているのが目立ちます。 また、昨日のXRPのドミナンス0.30%増加に引き続き、更に0.28%増加しています。 価格に注目すると、ドミナンス同様XRPが上げていますが、Stellarも前日比で大きく価格を伸ばしています。 CoinMarketCap新規追加コイン 本日は以下の6種類の銘柄がCoinMarketCapに新規追加されました。 Iridium(IRD) PlusOneCoin(PLUS1) DEEX(DEEX) Decentralized Asset Trading Platform(DATP) CJs(CJS) Ether-1(ETHO) BLOC.MONEY(BLOC) 注目の新規上場銘柄 10月18日の新規上場銘柄は現在のところ発表されていないようです。 プロジェクト予定表 Moneroのプロトコルアップグレード 日時 概要 10/18 Moneroのプロトコルアップグレード 10月18日に予定されているMoneronoプロトコルアップグレードでは、現バージョンのrange proofであるBorromeanからBulletproofsへのアップグレードが行われます。 このアップグレードによって、TXsのサイズは約80%程度小さくなると言われており、その結果手数料も安くなるようです。 その他には、ASICに対するマイニング耐性の強化なども予定されており、これに伴いマイナー(ソフトウェア)のアップデートなども必要とされるようです。 これに関しての詳細はこちらのリンクをご覧ください。 その他 Holochain(HOLO)がメキシコでミートアップ開催 Reddit 話題トピック 引き続きRedditで目立っているスレッドを調べてていきます。 各通貨のSubredditは基本的にはあまり見ていないので、(r/cryptocurrency/)をメインに紹介していきます。 AppleのパイオニアであるSteve Wozniak氏が共同創設者としてブロックチェーンファンドに参加 ソース:Apple Pioneer Steve Wozniak Joins Blockchain Fund as Co-Founder Appleの共同創設者であり、テック起業家として広く知られるSteve Wozniak氏ですが、ブロックチェーン技術を利用したVCである『EQUI Global』に共同創設者として参加したことが発表されました。 このニュースに関しても、redditでは賛否両論分かれていましたが、多くのユーザーが彼のVCへの参加を祝福しているようでした。 Wozniak氏は、今回のEQUIの参加に対して、『EQUIのようなVCは既存のVCのパラダイムを破壊し、やがてこれがスタンダードとなっていくだろう』とコメントしていますが、一部のユーザーからは、結局は個人の投資家がこのICOでトークンを購入し、取引所を介してそれを売却することでしか現金化できないという、個人投資家が搾取されていく仕組みは変わっていないのでは?と懐疑的な意見が述べられています。 また、彼が共同創設者として参加しているがEQUIで行うのは顧問としてであり、彼の名前が使われているだけでEQUIの価値には大きな影響がない可能性も大きいとの意見も見られました。 一方で、大きな根拠は語られていませんでしたが、彼の参加は昨日のFidelityのニュースやBakktのニュースよりも強気的なものであるとの声もあり、EQUIへの参加に対する印象は人によるといった感じでした。 仮想通貨の取引高がここ一ヶ月で最高の数字に到達 ソース:Bullish?!?! Crypto trade volume just doubled overnight to 1 month high. https://twitter.com/Bancor/status/1052460175754493952 TwitterでBancorのツイートで紹介されていたデータですが、redditではスレッドでこの原因に関する考察で盛り上がりを見せていました。 原因の候補としては様々な意見が挙げられていましたが、『Xは仮想通貨に対してプラスだ』と盲目的に合理化しようとするような考えに対する批判も見られました。 これに似たようなもので、昨年の暴騰相場を見た後で特にこれまでトレードの成績があまり芳しいとは言えない人々のFOMO(Fear of Missing Out)のためにこういったスレッドが盛り上がっているのでは?といったコメントもありました。 しかし、今回のニュース自体は決して悪いものではなく、結果だけを見れば出来高の増加はプラスでありこれは仮想通貨の市場にとってもプラスの要因であるとして、原因が何であれその原因を追究すること自体は間違っていないのではないかといったような意見もありました。 個人的に面白いなあと思った意見は、『市場の総意として今上がってほしいと思ったときに相場が上がる』という意見で、このような出来高の増加も価格と全く関係ないとは言えないというものです。 実際にTwitternの投票を見ても、本記事執筆段階でBullish(強気相場)という意見が65%を占めており、このような総意が最終的に市場を引っ張るのではないかと思っていますし、そうであればいいなあと思っています笑 まとめ 主に、情報収集のベースとなるCoinMarketCapや複数のカレンダーサイト、Redditからのデータおよび情報をまとめました。 今後もできるだけ簡潔に、必要な情報をまとめていければと思いますので、応援よろしくお願いします。 ありがとうございました!

特集・コラム

2018/10/17【10月17日分析レポート】仮想通貨市況・トレンド・ドミナンスまとめ

おはようございます。Shota(@shot4crypto)です。 本日も、データベースから市場の状況や海外のトレンドなどをまとめていきます。 記事公開の都合上、多少データが古くなってしまうこともあるかもしれませんが、海外の情報をわかりやすくまとめていけるよう心がけていきます。 こんな情報が欲しい!などといったフィードバック等もいつでもお待ちしていますので、よろしくお願いします。 時価総額・ドミナンス・価格等のデータまとめ 時価総額(過去7日間・12時時点) CoinMarketCapを参照して、過去7日間の仮想通貨市場の時価総額を調べました。 日付 時価総額 前日比 10/10 $2190億USD -$15億 10/11 $2049億USD -$141億 10/12 $1987億USD -$62億 10/13 $2017億USD +$30億 10/14 $2019億USD +$2億 10/15 $2001億USD -18億 10/16 $2112億USD +$111億 一昨日の時価総額の最高値、220億から多少落ち着いて$2112億USDとなっています。 この数字は10月10日~11日にかけての水準とほぼ同等で、昨日のTetherの件による法定通貨からの大きな資金の流入はなかったのではないかと判断することができます。 上位10コインのドミナンスと価格 同じくCoinMarketCapを参照して上位10通貨のドミナンスと価格の前日比を調べました。 順位 通貨 ドミナンス(前日比) 価格(前日比) 1位 Bitcoin 54.09%(-0.38%) $6600.16(-$64.20) 2位 Ethereum 10.15%(+0.12%) $210.21(+$0.30) 3位 XRP 8.51%(+0.30%) $0.455(+$0.036) 4位 Bitcoin Cash 3.78%(-0.05%) $458.01(+$13.05) 5位 EOS - $5.43(-$0.04) 6位 Stellar - $0.224(+$0.002) 7位 Litecoin 1.52%(-0.01%) $54.90(-$0.12) 8位 Tether - $0.982(+$0.020) 9位 Caldano - $0.075(±$0) その他 Others 18.88%(-0.09%) - 昨日と比較すると、Bitcoinのドミナンスは微減といった感じで、時価総額2位と3位に位置するEthereumとRippleに少しプラスの変動が見られます。 価格に注目すると、Bitcoinは約1%のマイナス、一方でXRPに関しては大きく価格を伸ばしています。 こちらも昨日紹介したトランプ行政との面会をおこなった話が関連しているのかもしれませんね。 CoinMarketCap新規追加コイン 本日は以下の6種類の銘柄がCoinMarketCapに新規追加されました。 ShopZcoin(SZC) MMOCoin(MMO) Commerce Data Correction(CDC) Atheios(ATH) Zenswap Network Token(ZNT) KUN(KUN) 注目の新規上場銘柄 10月17日の新規上場銘柄は現在のところ発表されていないようです。 プロジェクト予定表 Lendingblock(LND)がYouTube上でAMAを実施 日時 概要 10/16 Lendingblock(LND) AMA実施 仮想通貨のレンディング(貸し借り)を行うことのできるプロジェクトの一つであるLendingblockがYouTube上でAMA(Ask Me Anything)セッションを実施します。 AMAにはLendingblockの共同創設者であるLinda氏とSteve氏が質問に対して回答を行っていくようです。 開催時間は、BST18時(日本時間26時)に設定されています。AMAに関しての詳細はこちらをご覧ください。 その他 Medicalchain(MTN)がアメリカ・NYで行われるDigital Health Summitに参加 POA Network(POA)がCrypto Games Conferenceに参加 Reddit 話題トピック 引き続きRedditで目立っているスレッドを調べてていきます。 各通貨のSubredditは基本的にはあまり見ていないので、(r/cryptocurrency/)をメインに紹介していきます。 ShapeShiftのCEOであるErik Voorhees氏がFidelityの顧客は1BTCすら保有できない可能性があると発言 ソース:It would be impossible for every Fidelity brokerage customer to own even one Bitcoin. This is why Bitcoins are worth thousands of dollars, while a dollar is only worth one dollar (and only until next year when when it's worth 97 cents). - Erik Voorhees 先日発表があったFidelityが機関投資家向けに仮想通貨の取引や資産の預かりサービスを開始したという旨のニュースに関してのスレッドです。ビットコインの将来的な価格予想に関しては多くの有名人が自らの予測を立てていますが、このスレッドではこの意見に対して肯定的な意見から否定的なものまでが集まっていました。 否定的な意見の多くは、希少性だけを見てそれに価値が今後付くようになると考えるのは考えが甘すぎるといった旨のものです、事実としてBitcoinの価格に影響していると考えられるBitcoinCashやソフトウェアのアップデート、その他の様々な仮想通貨がBitcoinの価格に影響する可能性が見えていないといった感じでした。 一方で、肯定的なものの中でも目立っていた意見は、彼のポイントは希少性だけではないというものです。例えば、USDであれば私たちは昨年のUSDの価格が現在と比べて多少低かったとしてもそれを気にせずUSDを使う上に、銀行機関がそれを増刷しても人々がUSDに見出す価値はそれほど変わりません。 しかし、BTCの場合、希少性ももちろん考慮に入れたうえで、例えば1年後に人々がその真価を認めるというプロセスが起こる可能性が高いということです。前者の否定派の意見はその他の仮想通貨を考慮した意見で、後者の肯定派の意見は法定通貨と対になる仮想通貨市場全体の中のBitcoinに注目した意見となっていました。 マイニングは昔と比較するともはや利益を出すのが難しい状況にあるが、マイナーは将来どうなるのか? ソース:In the past, mining was extremely profitable and people spent fortunes to seize the opportunity. Today, It becomes simply not worth it when mining a single BTC cost around $6K. What is next for Crypto miners? 現在、Bitcoinのマイニングには約$6000USDのコストを要するため、莫大な利益を求めてマイニングを行うマイナーの今後はどうなるのかといった内容のスレッドです。 これに関して、infernal_toast氏は過去の金のマイニングと似たような構造で、金の採掘による利益を求めてドリルや設備などの資本を投入する形は現在のBitcoinと酷似している、歴史は繰り返すとの意見を述べていました。 現在の金の採掘に携わっている人物(企業)は産業の中のトッププレイヤーのみとなっているようで、Bitcoinのマイニングプールの8割が中国に偏っている状況などから、『これもすべて計画の一部』とのコメントも見られました。 Steven81氏はこの意見に対して、仮想通貨のマイニングの金との本質的な違いはパラメータを調整できる部分であるとし、今後Proof of Workのアルゴリズムを利用したマイニングを継続するためには、ASICを利用したマイニングを防ぐ耐性を持つアルゴリズムなどを採用していく必要があると語ります。 ASICは、TSakaji氏の言葉を借りれば、期限付きのハードウェアで型遅れのものは計算能力が最新のものに劣るため、十分な利益を出せなかった場合にそれを売却することが非常に困難となります。 他にも多くのユーザーが、以上のようなASICに対する懸念から、代わりにグラフィックカードなどを利用したマイニングやPoW以外のアルゴリズムへとシフトしていく流れになるのではないかと話していました。 まとめ 主に、情報収集のベースとなるCoinMarketCapや複数のカレンダーサイト、Redditからのデータおよび情報をまとめました。 今後もできるだけ簡潔に、必要な情報をまとめていければと思いますので、応援よろしくお願いします。 ありがとうございました!

特集・コラム

2018/10/16【10月16日分析レポート】仮想通貨市況・トレンド・ドミナンスまとめ

おはようございます。Shota(@shot4crypto)です。 本日も、データベースから市場の状況や海外のトレンドなどをまとめていきます。 記事公開の都合上、多少データが古くなってしまうこともあるかもしれませんが、海外の情報をわかりやすくまとめていけるよう心がけていきます。 こんな情報が欲しい!などといったフィードバック等もいつでもお待ちしていますので、よろしくお願いします。 時価総額・ドミナンス・価格等のデータまとめ 時価総額(過去7日間・12時時点) CoinMarketCapを参照して、過去7日間の仮想通貨市場の時価総額を調べました。 日付 時価総額 前日比 10/9 $2205億USD +$20億 10/10 $2190億USD -$15億 10/11 $2049億USD -$141億 10/12 $1987億USD -$62億 10/13 $2017億USD +$30億 10/14 $2019億USD +$2億 10/15 $2001億USD -18億 15日の12時の時点では時価総額に大きな変化は見られませんでしたが、昨日のレポートでも触れたTetherに対する懸念の影響か、14時過ぎくらいから200億ドル近くの変動が見られました。 16時時点では直近では最も大きな数字となる2220億(+$200億)ドルに到達しています。 上位10コインのドミナンスと価格 同じくCoinMarketCapを参照して上位10通貨のドミナンスと価格の前日比を調べました。 順位 通貨 ドミナンス(前日比) 価格(前日比) 1位 Bitcoin 54.47%(+0.45%) $6664.36(+$347.07) 2位 Ethereum 10.03%(-0.10%) $209.91(+$8.98) 3位 XRP 8.211%(-0.17%) $0.419(+$0.029) 4位 Bitcoin Cash 3.82%(-0.03%) $444.96(+$14.96) 5位 EOS - $5.47(+$0.25) 6位 Stellar - $0.226(+$0.010) 7位 Litecoin 1.53%(-0.02%) $55.02(+$1.62) 8位 Tether - $0.962(-$0.028) 9位 Caldano - $0.075(+$0.003) その他 Others 18.97%(-0.10%) - Tetherの影響か、Bitcoinのドミナンスは15日午前8時くらいから徐々に上昇を始め、12時時点では約54.5%(前日比+0.5%)に到達しました。 Bitcoinの価格は最高値$6965USD(前日比約+$650USD)に一時到達しましたが、本記事執筆時点では約+$350USD程度に落ち着いています。 アルトコインのドミナンスに大きな変動は見られませんでした。 CoinMarketCap新規追加コイン 本日の新規追加コインはありません。 注目の新規上場銘柄 10月16日の新規上場銘柄は現在のところ発表されていないようです。 プロジェクト予定表 EOS/WISH保有者を対象としたエアドロップ 日時 概要 10/16 EOSISH エアドロップ コーディング不要でコントラクトを作成することができるEOSISHと呼ばれるプロジェクトのエアドロップが、EOS或いはWISH保有者向けに行われます。 エアドロップはWISH保有者に対しては1:1の割合で、EOS保有者に対して2:100の割合で行われます。 スナップショットやプロジェクトの詳細はこちらのリンクをご覧ください。 その他 Fortuna(FOTA)のプラットフォームローンチ Stellar(XLM)がCoinsuperに上場 4種のステーブルコインがOKEXに上場(10月15日・日本時間17時) Reddit 話題トピック 引き続きRedditで目立っているスレッドを調べてていきます。 各通貨のSubredditは基本的にはあまり見ていないので、(r/cryptocurrency/)をメインに紹介していきます。 Ripple社がアメリカでトランプ行政と議論を行っていたことを明らかに ソース:Ripple Reveals XRP Discussions With the Trump Administration, Says White House Is Focused on Crypto RippleのチーフマーケティングストラテジストであるJohnson氏がホワイトハウスでXRPに関しての議論を行ったことを明らかにしました。 これに関して、アメリカ政府はBitcoinマイニングの80%、またEthereumのマイニングの大部分が中国で行われていることの意味を考えているようで、XRPにマイニングという概念がないこととその強さを理解しているようであったとのことです。 Redditでは、Ripple社に対して『彼らはメインストリームでの立ち回りを知っている』などとのコメントがあがっており、『開発も重要であるが国や企業、銀行に対してしっかりと正当性を伝える努力をすることも同様に非常に重要である』といった意見が挙がっています。 XpringやxRapidなどXRP以外のプロダクトを持ち、仮想通貨を利用しながらも通貨だけに固執しない点、マーケティング面での立ち回りの上手さはユーザーからも高い評価を受けていました。 マイニングプールのドミナンスはあまり気にしていませんでしたが、これは個人的にも国側からすると一理ある意見なのかなあと思いました。。 一体何が起こっているのか? ソース:What the hell is going on? 日本時間で15日の16時付近のスレッドで、昨日のTetherのペッグ崩壊やBitcoinの急騰に関するスレッドです。 Tetherに関して、様々なユーザーが色々な意見を述べている興味深いもので、昨日のTetherがなくなれば市場が健全になるという楽観的な意見ではなく、事実として何が起こったのかを分析しようとしているユーザーが多く散見されました。 中でも有力だった意見は、一連の値動きは投資におけるリスクを回避するためのものというもので、Tetherの裏で何が起こっているかがはっきりしていない状況で、いち早くFIAT(法定通貨)に動かすことのできる上、下落のリスクがその当時(Bitcoin<Tether)のようになっていたためではないかというセオリーでした。 一部のユーザーは、Tether以外のUSDと紐づけられているステーブルコインの価格が$1.00USDを上回っている点にも注目しており、Tetherが崩壊し市場に打撃を与えるのではなく違った遷移を見せることを期待する声もありました。 その他には、『Tetherの価格の回復を期待してTetherを買い増すのはどうか?』といった意見もありましたが、これに関して$1.00USD以上になる可能性(+$0.05USD)を現在より価格が大きく下がるリスクと比較すると、これは非合理的であるといった反論が投稿されていました。 今年初旬の値動きなどもディスカッションでは触れられていましたが、堅実に行くのであれば常に伴うリスクが少ない商品(銘柄)を選択するなどして、リスク管理を行うことが重要なのかなと感じました。 まとめ 主に、情報収集のベースとなるCoinMarketCapや複数のカレンダーサイト、Redditからのデータおよび情報をまとめました。 今後もできるだけ簡潔に、必要な情報をまとめていければと思いますので、応援よろしくお願いします。 ありがとうございました!

特集・コラム

2018/10/16仮想通貨のミライ【第1回】「コンドラチェフ循環とブロックチェーン」

最近は少し下火の仮想通貨ですがみなさんはどのような仮想通貨の未来を思い描いているでしょうか。 「ブロックチェーンはすごい」「ブロックチェーンは世界を変える」と世間では言われてきましたが実際どうなるのでしょうか。 今回は経済学という一歩引いた視点からブロックチェーン、仮想通貨について考えてみたいと思います。 それではいきましょう!! 景気循環という考え方 好景気、不景気はある一定のパターンで循環するという「景気循環」という考え方があります。 この景気循環にはキチン循環、ジュグラー循環、クズネッツ循環、コンドラチェフ循環と呼ばれる代表的な4つのものがあります。 それぞれ簡単に説明します。 キチン循環は企業の在庫の変動が景気循環を形成するという考え方で、1〜2年程度が景気循環の周期であるとされています。 ジュグラー循環は設備投資が景気循環を形成しているという考え方で、10年を景気循環の周期としています。 クズネッツ循環は、建設投資が景気循環を形成しているという考え方で、約20年を1周期として定義されています。 そして、最後が今回の記事で重要なキーワードであるコンドラチェフ循環です。 コンドラチェフ循環は新技術が景気循環の流れを形成しているとする考え方で、そのサイクルは約50年と言われています。 ざっと代表的な4つの景気循環について説明したところで、今回のメインテーマであるコンドラチェフ循環について詳しく見ていきたいと思います。 コンドラチェフ循環 コンドラチェフ循環とはソ連の経済学者であるニコライ・コンドラチェフが唱えた説です。 コンドラチェフ循環は技術革新が景気循環を形成しているという考え方です。 景気が落ち込んだ時に画期的な新しい技術が生まれ、その技術が世界経済を引っ張っていくと考えます。 新技術に牽引された経済は50年ほどで衰退し、衰退したところでまた新しい技術が生まれて好景気の波が生まれるというふうに循環していきます。 新技術が生まれる→景気が良くなる→景気が落ち込む→新技術が生まれる→景気がよくなる....... というように経済が循環しているということです。 この技術革新によって経済が循環していうコンドラチェフ循環を図で示すと以下のようになります。 上の図は景気が落ち込んだ時に革新的なイノベーションが生まれ、それらが景気を牽引してきたということを示しています。(周期は約50年) 現在は、エレクトロニクス(ITと捉えてOK)などを始めとする技術が世界経済を牽引してきた第4波の時代が終わろうとしており、新しい上昇気流が起き始めているあたりと考えられています。(これには諸説あり) ここで1つ重要なポイントがあります。 それは、1つの技術が経済を引っ張るのではなく複数の技術が絡み合って好景気の波を起こすという点です。このポイントは今回のコラム「仮想通貨のミライ」で重要なポイントになっているので頭の片隅に留めておいてください。 ここで一旦今まで説明したコンドラチェフ循環の特徴をまとめておきます。 コンドラチェフ循環の特徴 ・約50年周期で経済は循環する ・景気が落ち込んだ時に技術革新が生まれ、それらが好景気へと牽引する ・1つの技術ではなく、2つ以上の技術が絡み合って経済を牽引する 来る(もうすでに来つつある)第5波は何の技術によって牽引されるのでしょうか。次に説明していきたいと思います。 どの技術が次の時代を牽引するのか これまで、コンドラチェフ循環の特徴を説明してきましたがどの新しい技術がこれからの時代を牽引していくことになるのでしょうか。 時代を牽引する技術の有力候補と言われているのがブロックチェーン技術です。 ブロックチェーンは分散型台帳と呼ばれ、中央集権的にデータを管理するのではなく、分散して個人個人が監視し合ってデータを管理するシステムです。 トランザクションと呼ばれる取引データをいくつかまとめてブロックにし繋いでいるのでブロックチェーンと呼ばれています。 よく分からないという方は「取引を時系列順にまとめた電子帳簿のようなもの」と捉えてもらえれば良いかと思います。 ・例え話を紹介!ブロックチェーンの仕組みを上手く説明・解説する方法 ・【仮想通貨】Bitcoin(ビットコイン) の仕組みに関して 「分散型に管理ができる」「データの改ざんが不可能」なブロックチェーンがあることによって世界の何がどう変わって、それが経済にどう影響するのでしょうか。 そもそも好景気ってどういう状態? さきほどのコンドラチェフ循環の説明の中で好景気という言葉をさらっと使いましたがそもそも好景気とはどういう状態なのでしょうか。 「好景気」とは経済活動の勢いが活発な状態のことを言います。 経済活動とは人間の社会生活において、金銭や物資の交換を行うことです。 「バンバン買い物してお金を使う。企業側もバンバン製品を売る」といった状態を好景気と言うことができます。代謝がすごい良い子供みたいな感じとイメージすると分かりやすいかもしれません。 では、次の時代を牽引すると期待されているブロックチェーンがどうやって世界経済の循環を良くするのか見ていきたいと思います。 価値を送れることで循環する ブロックチェーンは「価値」を簡単に送ることができます。 これは何も国際送金など海外にお金を安く早く送れるという意味だけではありません。 ブロックチェーンを元にしたスマートコントラクトという技術を使えば、取引データは信頼性が確保されているのでC2C(個人同士)で価値を送ることができます。 価値が送ることができるようになれば、必然的に経済の循環が良くなります。 個人が簡単に金融市場を作り出せる これまで金融市場を作るには莫大なコストが必要でした。 しかし、ブロックチェーン技術が持つ世界中の人が監視し合うという仕組みのおかげで大幅に管理コストを削減し、誰でも新しい経済圏を創り出すことが可能となります。 これによりこれまでと違った小さな経済の循環が沢山起きることが予想されます。 まとめ コンドラチェフ循環の説明から、なぜブロックチェーンが新時代を牽引する技術と期待されているかについて色々と書いてきましたがいかがだったでしょうか。 ブロックチェーン技術はMicrosoft、Yahoo!、LINE、Googleなど世界の大企業がこぞって取り入れている技術です。また、世界中のベンチャー企業もブロックチェーン業界の第一人者になろうと力を入れています。 かつてインターネットの登場により世界が大きく変わったように、ブロックチェーンによってこれまでとは大きく変わった新しい時代が来ると私は思っています。 ブロックチェーンはインターネットと違い直接表に出てくるものではありませんので体感はしにくいと思いますが、ブロックチェーン、特に「価値を簡単に送ることができる」という点はそれぐらい画期的なものだと思ってます。 既存のものを破壊し新しいものを創造するRockなブロックチェーンによって、現代社会の課題を解決し、より良い社会に生まれ変わることを期待しましょう! 最後まで読んでくださってありがとうございました! コラム「仮想通貨のミライ」はまだまだ続きますので楽しみにしてください!

有料記事

有料記事