2017年5月に仮想通貨への投資を開始。ブロックチェーンや仮想通貨の将来に魅力を感じ、積極的に情報を渋谷で働く仮想通貨好きITリーマンのブログを通じて発信するように。

最近書いた記事

ニュース

2019/08/15【Ripple社訴訟問題】 $XRP がSECのガイダンスでは未登録有価証券であると引用される

現在、1年前に起こったRipple社の事件に対して、集団訴訟を起こしているXRPの投資家が新たな修正訴状を裁判所に提出しました。 今回の訴訟の内容として、SECが出している新ガイダンスをもとに、Ripple社が販売したXRPが未登録有価証券であると主張しています。 今回の新たな訴訟は、8月5日に提出されています。これらの訴訟に対して、Rippleは9月19日までに回答を提出する必要があります。 今回新たに提出されているSECが4月に発表した新ガイダンスによると、「デジタル資産分析フレームワーク」を引用しており、XRPが未登録有価証券に該当するとの判断を求めているとしています。 記事ソース : CoinDesk

インタビュー

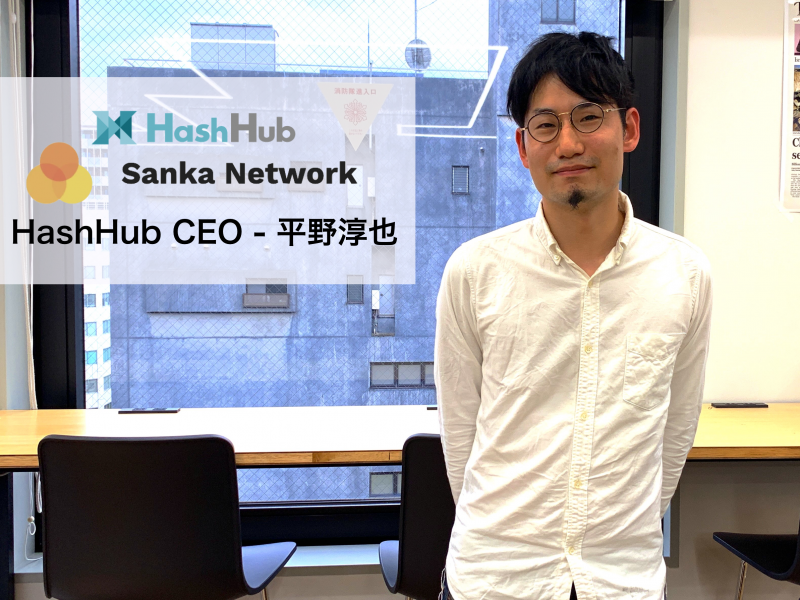

2019/08/14SankaNetworkを通じてトークンで多くの人が、ネットワークに参加する社会を作る – HashHub CEO 平野淳也

2019年7月にステーキングプールであるSanka NetworkをローンチしたHashHub。 日本でもステーキングプールを提供する事業者が増えてきている中、HashHubがSanka Networkで狙っていること、そしてCEOである平野さんがブロックチェーンの将来を見据えて色々と語っていただきました。 Sanka Networkとは 株式会社HashHubが運営するステーキングプールです。ユーザーが保有する対象となる通貨をSanka Netowrkへデリゲート(委任)することで、ユーザーの資産を預かることなく、ユーザーは自身のウォレットで資産を管理しながら報酬を得ることができるサービスとなっています。 現在では、下記の3通貨を対象にサービスを開始しています。 COSMOS (ATOM) Tezos (XTZ) IOST Sanka Network ホームページ HashHub CEO 平野氏へのインタビュー HashHubの新規事業としてSanka Networkを立ち上げたキッカケ --HashHubは、コワーキングスペースを事業として行っていますが、新規事業として、Sanka Network いわゆる、Validator Poolを作ろうと思ったのは何がきっかけだったのでしょうか? 実は、HashHub自体はもう既にコワーキングスペースを提供している企業というわけではなく、Lightning Networkや金融機関との実証実験にもいくつか動いています。言ってみればブロックチェーン総合企業という名目でやっています。 コワーキングスペースの売上自体で言うと、既に全体の5%程度であり、今回、目に見えるToC向けのサービスとして出てきたのがSanka Networkということです。 -- Sanka NetworkはHashHubとして、To C向けのプロダクトとしては1個目のプロダクトだと思います。何故、1個目にこのようなプロダクトを出そうと思ったのでしょう。 HashHubはリリースしていないような、裏側でやっているようなこともたくさんあります。 その中で、ToC向けに何かを提供していこうと考えたとき、何からやるのかという点はすごく考えました。その中で、これからのブロックチェーンというのはProof of Stakeが主流になっていくと考えました。 前回の仮想通貨バブルの際、マイニング事業者というのが非常に増えました。殆どは、海外に事業者がいたわけですが、電気代の観点などでいうと、日本国内ではマイニング事業者というのは、なかなか生まれづらかったという前提がありました。 そのため、産業の川上における存在のような事業者が日本国内にもう少しいるべきであると考え、ユーザーが対象の通貨を利用することで、簡単に毎日報酬を得ることができるValidator Poolの提供をということになりました。 最初は報酬を受け取れると言うだけですが、将来的にはダッシュボードを作り、ガバナンスに参加できるみたいなことも考えています。 [caption id="attachment_40750" align="aligncenter" width="800"] SankaNetworkホームページより[/caption] -- ありがとうございます。日本で法人がValidator Poolをやる際、障壁があるのかなと私は考えていました。例えば、CosmosだとNodeの条件に入るためには数千万円のATOMトークンを買う必要があります。 その後、買ったトークンをステークすることで条件が整いますが、法人でこれらをやると、会社の期を跨ぐときに、保有しているトークンを時価計算する必要があり、その際に、資産価値が上がってしまっている場合など、自分たちのステークしているトークンを期が終わる前に売ったりするのかなと考えたことがあります。 これらから、法人でのValidator Pook事業はハードルが高いのかなと思ったのですが、このような障壁やそれ以外の障壁にも対応できるのでしょうか Validator Poolを国内で展開する意味での障壁に関しては、主に3つの論点があると思っています。これから施行されるカストディ規制に当たるか、今お話されたように法人税の面、そして、集団投資スキームに当たるかどうかというところです。 順番に話していきます。まず、カストディ規制の論点で言うと、ユーザーの資産を、我々が預かるということは一切やっていません。ですので、これはカストディ規制には当たりません。カストディ規制では、"ユーザーのために暗号資産を預かる事業"という文言になっています。Sanka Networkでは、秘密鍵はユーザーから一切預からないので、この規制には当てはまりません。 -- これは、ユーザーは自分たちのウォレットを利用してトークンをDelegate(委任)するからということですね。 そうです。そのため、我々のサービス自体はカストディ規制には当たりません。次に、買ったトークンの自己ステーク分の期末の法人税関連がどうなるのか?という話ですが、管理する部分はちゃんと管理します。事業をやっているのは日本の法人でも、自己保有のステーク分は海外の関連会社を利用してというような方法もできますし、色々とやり方があります。 一方で、仮に自分たちで保有していたとして、期末での時価評価にそこまで法人税がかかるのかというと、そこまで影響がないと思っています。自社でトークンを発行していたり、流動性に関係なく、その分のvaluationとかで課税されるみたいな形だと、問題が発生してくると思うのですが今回のステーキング周りのビジネスに限って言うと、我々はそこまで大きな問題ではないと思っています。 因みにですが、現段階では、Cosmosなどの自己保有分に関しては、HashHubとは違う法人で持っており、そちらで管理しています。 そして、集団投資スキームに当たるのかというような観点でも、我々はあくまでもValidator Poolを運営しているという観点なので、集団投資スキームにも当たらないという認識でいます。これら3つの観点から踏まえても、国内でValidator Poolの事業をやるのは問題がないというところです。 [caption id="attachment_40756" align="aligncenter" width="1024"] IOST SankaNetwork 投票画面[/caption] -- ありがとうございます。Sanka Networkではダッシュボードにガバナンス的な機能をということを冒頭で少しお話されていました。リリース初期でできること、将来的に計画していることなどに関して教えてください 初期時点に関していうと、機能としてできることは限られています。最低限ステーキングできて報酬が受け取れるという形です。今後に関して言うと、ユーザーがガバナンスに参加できるような、ガバナンス周りを実装したダッシュボードなども提供できたらと思っています。この背景としてはブロックチェーンにおいて、オンチェーンガバナンスというものが、賛否があれど、将来的に必ず増えていくものだと思っています。 PolkadotやCosmosでもネイティブで実装されていますし、Tezosも同様です。後はCosmos SDKを使っているプロジェクトでも、ウォッチをしていると大体オンチェーンガバナンスを実装しようとしています。 そうなると、トークン設計をしていても、トークンホルダーにガバナンスに参加できる権利を付与するような動きは必然であると思っています。ただ、その一方で、トークンホルダーに求められるリテラシーが大きくなってきますが、これらのガバナンスに参加できるダッシュボードやそれに近いものはありません。 Cosmosの例を上げます。Cosmosでは既にValidatorへの投票が始まっています。我々もこの投票に既に参加しているのですが、一方で私たちのValidator Poolを通じてステーキングしている人は、現在、ガバナンス周りに関しては見ていません。しかし、インターフェースを提供して、我々が、Validator Poolとして、どういう投票をしていくのか、どのような意見をプロトコルに対して行うのかなど、そういう部分に対して干渉できるようにしたいなと思っています。 -- ユーザーもSanka Networkに投票するのだから、委任先がどういうことを行っているかを知る権利はあるということですね。現状、ユーザーがガバナンスに参加できるようなダッシュボードを持っているプロジェクトなどはありますか? Aragonとかは、フレームワークで作っていますし、他にも作っているところはあります。ただ、ユーザーはガバナンスに参加できるとか、ネットワークを作るというのは、面倒だし、別に投票したくないというユーザーも普通にいるわけです。 例えば、ユーザーは10トークンくらい持っていて、その中で毎月5~6個くらい投票案件があったら、面倒くさいですよね。投票するインセンティブというのは、プロトコルとして設計されている場合もあります。殆どは、設計されていないことが多いんですが、仕様としては、設計されているものがいくつか存在します。今後、そういうものがまだまだ出てくると思っています。 で、私が考えているのは、Validator Poolっていう中間者、サードパーティという立場でも、投票するインセンティブやステーキングに参加するインセンティブというのを、外側からもっと付与できるんじゃないかと考えており、今色々とやっています。 -- 私も会社でCosmosでバリデーターに投票したり、IOSTに限ってはノードを建てていたりとするのですが、このインセンティブに関しては色々なアイディアが出てくると非常に良いなと思っています。ただ、インセンティブでいうと、収益率が上がるというのが多いと思いますが、収益率が上がる以外の考え方はありますか? 現時点でどのくらい話せるかというところはあるのですが、プロトコルの設計で言うとCosmosやLivepeerが顕著です。より多くの人がネットワークに参加できるように、所謂トークンをどれだけステークさせるかみたいな設計となっています。ネットワーク全体で、トークンがあまりステークされていない場合、Yield Curve(利回り曲線)がより利益率の大きいYield Curveになったりします。逆に、ネットワーク全体でステークされているトークンの量が、十分に大きくなったら、yield curveが減っていくとかというのはあります。 これも言ってしまうと収益率の話になってしまいますね(笑) 結局、収益が一番のインセンティブになるってことです。ただ、仮に投票に参加するっていう以上に、より多くの人が、ネットワークにステークという形でもネットワークに参加するということを大事にしていて、そういう意味でネットワークに参加する『Sanka Network』というサービス名にしています。 サービスは、既に開始しており、現在、Cosmos、Tezos、IOSTの3通貨に対応しており、既にブロック生成をしています。 -- Validator Poolのサービスは海外だと取引所がやっていたり、ファンド系が参入してきたり、日本でもStirのような競合他社があると思うのですが、Sanka Networkが他と比べたときの強みで言うとどこでしょうか。 現状で言うと、基本的かつ、わかりやすいサポートで実施していくというところです。その他にも、セキュリティの構築にも気を配っています。アーキテクチャをどのように設計しているかなどは、また追ってブログなどで公開すると思います。 また、将来的に考えている部分として、さっきお話したようなガバナンスの部分、ダッシュボードに関してというところです。それ以外にもこれからもっと考えていかなければいけない部分もたくさんあると思っていますし、派生して、シナジーのある何かをみたいなことも考えています。 これからの未来におけるブロックチェーンの世界 [caption id="attachment_40757" align="aligncenter" width="800"] d10n ホームページより[/caption] --ここからは少しSanka Networkから逸れてしまうのですが、平野さんは将来的にどういうブロックチェーンの世界観を考えていますか? まず、1st layerのいわゆるスマートコントラクトプラットフォーム的な話で話していきます。最近はこういう論争も減りましたが、以前はPoWが優れているのか、PoSが優れているのかという話が多くあったと思います。 PoSは実装するのが、とても難しいのですが、一方でPoWだと、アプリケーションを乗せるためのブロックチェーンとしては絶対にスケールしないということが、すでに明らかになっています。これらの観点から言うと、1st layerのブロックチェーンプロジェクトがPoSでローンチをしているように、Proof of Stakeを模索しなければいけないという事実はまず間違いないと思っています。 そして、EthereumがPoSに移行、2つのブロックチェーンでネットワークを構築するというような、複雑なことを行っていますが、持続性のあるPoSの構築は非常に難しいというのはまず間違いないです。一方で、少なくとも、将来的なところに向かっているのはPoSであるということはまず間違いなく、アプリケーションが乗るP2Pのブロックチェーンネットワークとしては、今最も主流となっています。 そして、今、スマートコントラクトプラットフォームみたいなプロジェクトは沢山出てきていると思いますが、多分いくつもは残らないと思っています。正直、無駄だろ!って突っ込むくらいの数が現在、存在してますよね?(笑)ただ、これらのプラットフォームが全部なくなり、完全に一つにはならないと思っていて、地域性とか用途に応じて複数は残るのかなと考えています。 例えばEthereumであれば、DeFiみたいなものが残るのが妥当なシナリオかなと考えています。で、思い返すと、少し前までのICOプロジェクトって全部Ethereum上でトークンを発行していましたが、最近は資金調達のためのトークンはBinance Chainで発行する傾向が多いです。Tezosに関して言えばSTOをやっていて、セキュリティトークンと相性が良かったりしますし、ゲームとかギャンブル系のアプリであったらEthereumほどの分散性とかを求めないでEOSとかTRONで、などのような感じで、用途が分かれてきて、いくつかがプラットフォームとして継続していくだろうなと思っています。 そして、アプリケーションレイヤーにおいても、トークンを利用してステークをしていくという概念がこれから出るだろうと思っています。 例えば、Enigmaというプロジェクトは1st layerのブロックチェーンというよりは、layer2という言葉もあまり正しくないんですけれど、1個目のレイヤーで動くcomputationのレイヤーです。そこではノードがENGトークンをステークして、秘匿計算を行うというようなことをしています。このノードがENGをステークしているから、Enigmaのネットワークに対して悪意のある行動をしないだろうっていうことをもとに、ENGをステークしていることから秘匿計算を行うという仕事を許され、その仕事に対してインセンティブをもらうということを実施しています。 そして、このようなプロジェクトは増えつつあります。 -- Enigma以外だと、どういうプロジェクトがあるのでしょうか? 私はこれらのモデルをMedalion ModelとかWorking Capitalって括りにすることが多いんですが、トークンを持っていることで、仕事ができたり、パーミッションが得られるトークンのことをこれらに当てはめています。 Augurで言うとREPをステークすることで予測市場を作成することができたり、0xが今後少し変わっていくのですが、ZRXトークンをステークすることによって、マーケットメイクができるようになります。現状、マーケットメイクは誰でもできますが、ZRXトークンをステークすることでインセンティブを得ながらマーケットメイクをすることができ、さらにマーケットメイカーにDelegateもできるようになります。 トークン設計の観点で言うと、少し前までプラットフォームを作って、そのプラットフォームの交換価値としてそれらのトークンが設計されるというものが多く存在しました。しかし、あのトークンモデルは絶対にワークしません。そのあと色々模索されているのが、こういうステークモデルだったり、アプリケーションにも何かしらのステークの要素を用いるとか、Delegateの要素を用いるとかです。 また、Cosmos SDKを利用して立ち上げたブロックチェーンは自分たちでセキュア性を管理しなければいけません。そのとき、ネイティブトークンを発行して、アプリケーションでの用途としてのトークンと、Validationに参加させるためのトークンという二つの役割を持ったトークンが、Cosmos SDKによって作られたブロックチェーンから出てくると思いますし、既にTerraのようなプロジェクトでもでてきています。 そういう意味でも、トークンホルダーが受益する価値は今後大きくなっていくと思っていて、ネットワークにおけるトークンホルダーの重要性というのは、大きくなってくるはずだと考えています。トークンホルダーっていうのは、現在だと大抵の場合投資家だと思います。彼らが"適切な形でネットワークに参加できる"っていうインターフェースを作りたいってところですね。 -- 今、お話しいただいたのは、ブロックチェーンが社会に浸透していく世界を見据えた上でという話ですね。私もそういう未来を信じています。そんな中で、その未来というのは、どのくらいで大衆に普及していくと考えていますか? 例えば、私たちが現在だとValidator Poolという機能だけを提供していると思うんですけど、そこで気が付いたらブロックチェーンが実装されてたみたいなところでお話します。 適切な例えかどうかわかりませんが、ETHを買う人っていますよね。Sanka NetworkのValidator Poolにステークしたら年利4%くらい儲かるから、よくわからないけどステークしようみたいな感じでステークする人が出てきます。だけど、そのステークがどういった仕組みなのか、よくわかりません。 しかし、将来的にインターフェースはどんどん簡単にしていくつもりなので、ブロックチェーンのステーキングっていうのが具体的にどういうことかわからない人でも、簡単にステーキングできるようにしていく予定です。もちろん、少し時間はかかると思っています。 少し時間はかかると思うんですけれども、その人がステーキングをするという行為、その利息を得る目的だけで参加していたとしても、結果としてEthereumのネットワークは少しセキュアになっています。そして、別の事業者が、Ethereumのネットワークで他の事業をやっていたり、もしくはどっか違う国でセキュリティトークンが発行されていたりとか、それもまた一つの形なのかなと思います。 あとは、最近社内でした話になるのですが、Ethereum界隈で最近よく使われている言葉『Programmable Money』というものがあります。世界が全部Programmable Moneyになったら便利だよねという話をしていて、具体的にどう便利になるのかってことを簡単にお話いたします。今も、私は会社を経営しているわけですけれども、日本円がProgrammable Moneyになるととても便利になります。今、会社の銀行口座に運転資金が入っています。それが日本の銀行の低金利な口座に入っていて、何もできない状態です。 しかし、日本円がProgrammable Moneyだったら、地球の裏側にいる人でも、コントラクトでお金を貸し出すことができます。コントラクトにCompoudのような担保率が設定されているのであれば、それが確かに担保があるというのを検証できると、会社の運営資金でも地球の裏側の人に貸し出せる可能性がでてきます。 あとは、もう少し未来の話をすると、請求書にスマートコントラクトを噛ませるとかも想像できますね。そして、今後、そういう世界になったら良いみたいな話はよくしています。 今、実際なんでそういう世界が実現していないのだろうかと考えて、それらを箇条書きにしてみたら、色々出てくるわけですけれどもそれぞれの課題が解決されるのは、割と時間の問題かなと思っています。そういうのが部分的に実装されて~みたいなことを考えると3~4年ってところかなぁと思います。 [caption id="attachment_40758" align="aligncenter" width="800"] HashHubで撮影の平野氏[/caption] -- そんな未来の中で、今、CoinMarketCapとかを見ても沢山の種類のトークンが発行されていると思います。 そのトークンも用途はバラバラで、それこそ新興プラットフォームがトークン発行しているものがあったり、アプリケーションレイヤーで必要とか様々なものがあると思います。EthereumのようなプラットフォームやCompoundのようなDeFiやその他のDAppsなど様々なものがあると思うのですが、全部が全部にトークンって必要か?みたいな事をよく思うのですが、ココらへんに関して、平野さんの考えはいかがですか そうですね、CoinMarketCapとか見ていても、全部にトークンは必要ないと思っていますし、実際、必要のないトークンはかなり多いです。その一方で、d10n Labでリサーチ・レポートを配信しているように、トークンメトリクスを考えたり、設計を分析するのが非常に好きだったりします。 色々なプロジェクトを見ていて感じることとしては、2017年くらいと比べて、トークンの設計に妥当性を見出せるプロジェクトが増えてきてはいるなということです。世界がどこまで行っても、このトークンというものを買っている人というのは投資家です。 投資の対象かつそのプロトコルに意味のあるコンポーネントがあるという要件が満たされていないと、そのトークンは存在する価値がないはずです。この2つの要件が満たされるトークンモデルが、まだ割合としては少ないですが、2017年とかと比べるとはるかに増えてきていますね -- これは、私が個人的に感じている点ですが、この間も話題に出ていたTerra(d10n Labのレポート参照)なんかも、ステーブルな役割を持つトークンとネットワークで利用されるトークンの2種類が存在するデュアルトークンモデルを採用しているプロジェクトですが、このようなプロジェクトなんかもかなり増えていますよね 単なるステーブルコインじゃない通貨も増えてきていると思います。Terraのモデルは、ステーブルコインがあって、そのステーブルコインの経済圏が活性化されることによって、受益するための価値を享受するためのトークンがあるというような感じです。 FacebookのLibraなんかも同じで、ステーブルコインとは別でLibra Investment Tokenがあります。結局、トークンというのは、インターネットでプロトコルができたとき、それを受益するもの。 それをどういう形で受益するのか、証券ではないけれども何かしらのもので受益するということですね。 Maker DAOなんかもMKRトークンをバーンして、価値が上がるみたいなロジック、Terraも同じような仕組みで、送金手数料がLUNAをステークしている人に支払われる。これは、新しいプロトコル的なものの価値を受益するものなのかなと考えています。 -- TerraもLibraも、Maker DAOなんかもそうですが、壮大な社会実験みたいですね。こういうものがうまくいって、それがMassに受け入れられるともっと面白くなるのかなとか 思ったりします。 そうですね。今、受益とかそういう言葉を使っていて、そういう言葉を使ってしまうと、それって証券だよみたいな話でもあるんですが、確かに証券的といえば証券的です。 Libra Investment Tokenとかは実際セキュリティトークンとなっています。ただ、今までとの決定的な違いは、"インターネット上"でその"受益者"は"P2P"で"離合集散的"にという部分です。その受益者というのが変わるんです。 例えば、TerraにおいてLUNAトークンをステークしている人っていうのは、別に株主名簿を入れ替える必要もなく、ステークしている人が流動的に変わります。これはすごいインターネット的ですよね。 そういう意味でも、色々なプロジェクトのトークンモデルというのは少しづつ洗練されつつあって、それが非常に面白いなと思っています。そういったプロジェクトを見る中で、自分たちが作っているようなものも、今後、需要が出てくるのかなあと考えています。 -- 色々と話が沢山それてしまいましたが、楽しいお話でした。HashHubのCEOとして、最後にコメントをお願いいたします。 HashHubというのは、一番最初は、暗号通貨、ブロックチェーンっていう新しい技術をきっかけにできた会社でした。この技術の特徴というか、暗号通貨の特徴って何だろうみたいなところを考えてきていました。 ビットコインで言うと、ビットコインというのは一人ひとりの選択肢を作ったと思っています。政府を信用できない人だったり、銀行を信用できない人はビットコインを持つ、そういうのでなければ別にビットコインを持つ必要はないと思っています。 そのような前提で、HashHubという会社のミッションとしては、選択肢をより増やした世界を作っていくというものになっています。そ事業ごとにミッションがあるんですけれども、d10e labで言うと『Distribution of Knowledge』という、ブロックチェーン関連の知識を広めるっていうミッションです。 『Sanka Network』で言うと、トークンを用いてより多くの人が、ネットワークに参加する社会を作るっていうミッションを掲げています。HashHubは色々な事業が連続的に生まれる会社だと思っているので、コアな部分に選択肢を増やすっていうのがあって、そのうえでいろんな事業を作っていくとい来たいと思っています。 その上で採用も積極的に行っているので興味のある方はご連絡ください!! 7月にHashHubがリリースしたSankaNetworkは対象となる通貨のトークンを持っていれば、誰でもSankaNetworkに委任をしてステーキング報酬を受け取ることができます。 海外プレイヤーだけでなく、国内でもステーキングプールを運営する企業が徐々に増えてきていますが、SankaNetworkは今後、ユーザーがよりガバナンスに参加できる仕組みを取り入れていきたいとのことです。 今後の動きにも注目しながら、対象となる通貨を持っているユーザーは是非ともステーキングに参加して、ステーキング報酬も受け取りましょう。 Sanka Network ホームページ ※Sanka Networkでは8月まで手数料が0%になるキャンペーンを実施中です。

![[Famiee Project 前編] 自分達だけで発行した証明書に価値はない、今後、どれくらい人を巻き込んでいけるか – Staked CEO 渡邉 創太 , withID CEO 川 大揮](https://crypto-times.jp/wp-content/uploads/2019/08/100c3cc8839086ddd589a9979e5b9b06.png)

インタビュー

2019/08/13[Famiee Project 前編] 自分達だけで発行した証明書に価値はない、今後、どれくらい人を巻き込んでいけるか – Staked CEO 渡邉 創太 , withID CEO 川 大揮

2019年4月末に代々木公園にて、「LGBT、いわゆる性的少数者が、差別や偏見にさらされず、前向きに生活できる社会の実現」を目指した団体、およびイベントである『東京レインボープライド2019』が2日間にかけて行われました。 本イベントでは、ブロックチェーン技術を活用するFamiee Projectが「カップル宣誓書」の発行サービスを体験できるようで、イベントに参加し、取材を行ってきました。 今回の記事から2回に分け、Famieeに関する思いや考えをお届けしていきたいと思います。 前編記事ではFamiee Projectの概要や目指すもの、開発チームであるStaked株式会社 CEO 渡辺創太さん、株式会社withID CEO 川 大揮さんのお二人へのインタビューをお届けいたします。 後編記事では、東京レインボープライド2019内でのイベントの模様に加え、発起人である株式会社ホットリンク 内山幸樹さん , 石渡広一郎さんへのインタビューをお届けいたします。 Famiee Project 概要 「Famiee」プロジェクトは、地方自治体が発行するパートナーシップ証明書に相当する証明書を、改ざん不可能性といった特徴を有するブロックチェーン技術を活用して、民間で発行し、多様な家族形態が当たり前のように認められる社会の実現を目指すプロジェクトです。 内山幸樹の呼びかけに応じて、LGBT支援活動家、ブロックチェーン事業に取り組む起業家等「多様な家族形態が当たり前のように認められる社会の実現」という理念に共感するメンバーが集まり誕生しました。 [caption id="attachment_40726" align="aligncenter" width="646"] ハフポスト調べ[/caption] パートナーシップ証明は、2015年11月に渋谷区や世田谷区で導入され、現在でも導入されている地域が徐々に増えており、2019年4月1日には9つの地域で導入がなされました。 現在、Famiee Projectでは、一般社団法人Famiee の設立手続き中となっています。 背景・目的 「家族」という概念は、近年、とても多様化してきています。LGBTのカップル、事実婚のカップル、精子・卵子提供を受けてできた親子、代理母の協力でできた親子、互いに支え合って生活するシングルマザー同士など、従来の概念での「夫婦」「親子」「家族」に当てはまらない新しいカタチの家族の形態が生まれてきています。 しかし、従来の家族の概念に基づいて作られた社会制度の中で、新しい概念に基づき生きる人たちは、多くの困難に直面しています。 一方、日本では、既に複数の地方自治体でパートナーシップ制度が導入されていますが、制度の導入に際しては、市区町村の強いリーダーシップが必要とされ、パートナーシップ制度が日本全国に広がるには時間がかかると考えられます。 そこで、「Famiee」プロジェクトでは、LGBTカップルや事実婚カップル等、法的には婚姻関係と認められない多様な家族形態の人たちが、住んでいる地区に関わらず家族関係を証明することができるよう、ブロックチェーン技術を用いたパートナーシップ証明書の発行を目指しています。 さらに、多様な家族形態の人たちが等しく民間企業の家族向けサービスを受けることができるよう、パートナーシップ証明書を採用する民間企業を増やすための啓蒙活動を行い、これらの活動によって多様な家族形態が当たり前のように認められる社会の実現を目指しています。 Famiee Project 開発メンバーへのインタビュー ブロックチェーンに何の情報を書き込むかをとても悩んだ [caption id="attachment_40721" align="aligncenter" width="800"] 左 : 渡辺 , 右 : 川 証明書の中身をブロックチェーンで確認している[/caption] -- 自己紹介をお願いいたします。 川:川 大揮といいます。ブロックチェーンに興味をもったのは2年前、インターンシップでLINE株式会社へいったときです。 そこでディーテクノロジーの中林さんからおすすめされてビットコインを買ったのがきっかけになります。 ビットコインは今もですが、当時も価格変動も凄かったので、価格予想などをTwitterで調べたときにPoS , PoWという言葉を見かけました。当時意味がわからなかったので、これらの言葉を見て、調べ出したことをきっかけにブロックチェーンってテクノロジーに興味を持ち、面白いと感じました。 難しいと思われがちですが、ブロックチェーンは理解もしやすいですし、シンプルな仕組みというところから新しいテクノロジーだと感じました。 その後、もっと深く知りたいと思い、Bancor(バンコール)の日本のカントリーマネージャーやWPの翻訳の手伝い、ウォレットの作成も行いました。これらの経験を経て自分のプロダクトを作っていきたいと思い会社を設立したというところです。 -- 聞いたお話だと、川くんは、東工大の卒業証明をブロックチェーンを利用して作ったとお伺いしています。(※取材は4月に実施) 川: 厳密に言うと、これからやりたいと言うところです。東工大初のベンチャー申請をしたのが先日です。東工大の教授に同じことをやりたいと考えている人もいて、お手伝いをしながらやっていきたいと思っています。(※withIDでは7月末に東工大発ベンチャーの称号を取得済み) 私がやりたいと思っていることは権利証明や生活で使えるようなデジタルID 作りたいと考えています。 渡辺:渡辺創太といいます。現在、ステイクという会社を設立し、SubstrateやPolkadotを研究しながら、現在はPlasmというプロダクトを作っています。 Substrateはカスタマイズしながらブロックチェーンをつくることができるので、Plasmaのライブラリをインポートして、Substrateで作るブロックチェーンをPlasmaのように出来ます。 ルートチェーンを作ってその下に子チェーンを階層化して出来るような機能をデフォルトで通ったブロックチェーンを現在、作っています。 その中でWeb3 Foundation、Parityと関わりを持っており、最近では、彼らに認知されてきたので、これから我々は世界展開していきたいと考えています。 -- 今回、Famieeにジョインしたキッカケや理由を教えてください 渡辺:元々、東大のブロックチェーン活用に関する研究室の場で内山さんと知り合いました。学生が自分達でプランを作って実装までしようというような研究室だったのですが、その中で、内山さんもプランをいくつか持っており、その持ってきていたプランの中でブロックチェーンを利用できるのではないかと考えました。 ただ、実装できる人がいなかった中で、開発者として川くんにピンときて、川くんに連絡を取り、誘いました。 川:僕は、権利証明や身分証明の分野をブロックチェーンでやりたいと考えていました。BlockcertsというIDのウォレットみたいなものはおもしろいなと考えていた時期で、色々とやれることがあるかなと思っていたときに、創太くんからfamieeの話をいただきました。話を聞いてみると、身分証明や権利証明に近いところがあったこと、ビジョンも共感できたので、すぐにジョインを決めました。 渡辺:内山さんは上場企業の社長であり、新経済連盟で三木谷さんの下でプロジェクトを立ち上げたりもしているので、日本国内において、ブロックチェーンユースケースを生み出していき、社会に浸透させていくことも出来るのでは?と考えました。僕ら、やりたいことや思いはあるけれど、それを社会に浸透していくには力が足りない。そういう意味で強い大人の力を借りることもできます。そういう意味でも今回のfamieeというプロジェクトは、すごくやりがいがあります。 - - お二人はいつからfamieeにジョインしたのでしょうか 渡辺:僕は、内山さんと出会ったのは去年の10月くらいです。で、その後にfamieeにジョインしたのは今年の2月というところでしょうか。川くんも僕が誘ったのは2月の終わりくらいとかだったと記憶しています。 - - そうすると、今回のイベントまでは実質3カ月ほどの期間しかなかったと思いますが、実装などは大変ではなかったですか 川:仕様設計からブロックチェーンに何をかきこんでいいのか、どうやって結婚証明するのかなど考える部分が多く、大変でした。 ブロックチェーンは一回書き込んだデータは取り消せないので、じゃあ離婚の場合はどうするのか、個人情報をどうするのか(サーバー挟むのか、そのまま書き込むのか、暗号化するのか、IPFS使うのかなど)などの話をしていて、そこに時間がかかりました 渡辺:あとは量子コンピューターの話もしましたね。量子コンピューターで解読されたらどうするのかって。 川:そういう話もたくさんしましたね。現在、使われている暗号って鍵の長さが128ビットや256ビットなどと色々ありますが、例えば 2030年にはコンピュータの計算速度は速くなるので、使いものにならないと言われている暗号がいくつかあります。 コンピュターの処理速度向上のために使いものにならないと言われている暗号を使用して、今証明したい内容をブロックチェーンに書き込んでしまうと、将来LGBTの方々や、結婚していることを公にしたくない方々の情報が丸裸になってしまいます。 例えば、あるプロジェクトでは個人の住所や名前などをハッシュ化してブロックチェーンに入力していますが、ハッシュ値も15年くらいで破られると言われています。可逆じゃないと世間的には言われていますが、今は可逆じゃないだけで将来的にはなくなる可能性があります。 また量子コンピュータになると処理速度が劇的に向上するので、じゃあどうすればいいのかなどの話合いも沢山重ねました。 -- その中でfamieeの実現のために、最も苦労した点は何でしょうか 川:結局の所、何を暗号化するのか、何をブロックチェーンに書き込むのかというところでした。これは、今までの例を見ても、実例がありません。そして、これらのことを考えているプロジェクト自体も少ないです。 一般の方は暗号化してるのなら安全、そして、それをブロックチェーンに書き込めば、誰でも読めないと思っている方も多いです。そういった価値観などをまずは変えなくてはいけません。 ブロックチェーンはオープンであること、誰でもデータが読めてしまうこと。そして、いくら暗号化してもダメだなど、こういったことの共有が必要になります。 また最終段階として、暗号化したり書き込んだものはEtherScanで復号して見ることができないという問題がありました。この部分に関しては、自前で実装しなくてはいけません。 書き込んだものをEtherScanのAPIを利用して、それを復号化する必要があったり、パスワードを使って復号化するなどのこういう処理が大変でした。 ex.) ブロックチェーンに暗号化で書き込む → EtherScanでみると文字化けしている → 自分達のサイトで暗号化を復号化する(EtherScanでは復号化はできない) [caption id="attachment_40719" align="aligncenter" width="800"] Etherscanに書き込まれているが、暗号化されていて確認ができない[/caption] 自分達だけで発行した証明書には価値はない、そこからどれくらい人を巻き込んでいけるか -- 今回のfamieeの体験では、ニックネームでも登録が可能ですが、ニックネームで登録したものでも実際に市役所に持っていけるのでしょうか 川:今回はあくまでも体験なので、そのような仕様にしているだけで、本番ではまた違う方法を考えています。例えば、IPSFという技術ではデータをバラバラに保存しますが、IPSFはどこにあるかをブロックチェーンに書き込むのでそれはプライベートではありません。 現在、考えているのはそのデータを参考に一つのデータをばらばらにして色々なブロックチェーンに書き込むことを考えています。Bitcoin、Ethereum、EOSなどにデータをバラバラにしてランダムなタイミングでそれぞれのブロックチェーンに書き込む方法です。 こうすることでブロックチェーンにあるデータは本人しかわからないし、消えることはないのでうまい使い方ができるのではないかと思っています。 [caption id="attachment_40720" align="aligncenter" width="800"] 復号化するサイトを構築し、確認が可能[/caption] -- 今日のイベントで実際に証明書の発行をしてみて、利用してみたユーザーからの反応というのはどうでしたか? 渡辺:反応はとても良かったと思っています。LGBTの人たちは私たちが思っている以上に社会に認めてほしいという気持ちが強いと思いました。今日話してみたのですが、こういうサービスが出てくると非常に助かるなどの言葉をいただいたり、ブロックチェーンって言葉は知っていたけど、実際にこうやって社会で使われているのは初めて知りましたなどの言葉をいただきました。 セキュリティー的にはまだまだ問題はあるけど、とてもニーズはあるのだなと手応えも感じています。 川:今まで証明書を発行するっていう概念は国が行っていました。しかし、ブロックチェーンの技術を利用すれば、改ざんされないという特性を利用して民間や一般の方が作れると思えたのが凄いと思っています。 実際、良いか悪いかはわからないけれども、そういう発想に行きついて、皆がそこに価値を感じていて、それがおもしろいと思いました。同じく手応えを感じました。 今日のイベントの中には、やめときますという人もいました。その人はブロックチェーンに書き込まれるのが嫌だと言ってましたが、それは書き込まれると一生残り続けるので嫌だということで、個人的にはこういう思いも含めてとても良いと感じました。それなりの信用がブロックチェーンにあるのだなと思えた瞬間でした。 私たちが出した証明書が、今後ちゃんと世の中に認められたら良いなと思います。 --今後、このような取り組みが認められる社会になっていくと良いと私も思っています。最後に、今後、ブロックチェーンがLGBTや社会の中に、より一層実装されていくために必要なことは何だと思いますか。 川:大きいことはいきなりできないので、小さなことからまずは始めることが大切だと思います。今回のように効力はないが、まずは発行してみること。そして巻き込んでいく人を増やしていくこと。 ブロックチェーンに書き込んだものは改ざんできません。そもそも僕らの発行した証明書が信頼できるものであると認めてくれる人がいないと意味がありません。ビットコインに関しても書き込まれているデータを認めてくれる人がいることに価値があると思っているので、まずは自分達だけで発行した証明書には価値はなく、そこにどれくらい人を巻き込めるのかが大切だと思います、 そうして、ようやく改ざんできないということが効いてきます。ただ、やりました!とかだけだと、最初は意味がないと思うので、そこにどれだけ価値を出せるかの人の巻き込みが一番大事だと思います。 渡辺:私としてはテックドリブンすぎることは、限界が来るだろうと思っています。ブロックチェーンの業界はテックドリブンすぎる人が多いです。世の中を巻き込んでやっていくとなると、例えば、新経済連盟のようなところに呼びかけていったり、本来の証明書であれば、必要な要件はあるけれども、ブロックチェーンで刻むなら、もっと簡単にしたもので、政府が認めてくれたら楽になるのように、技術以外のところをもっとやっていく必要があると思います。 前編の記事では、Famiee Projectの概要と開発メンバーであるお二人のインタビューをお届けしました。 後編の記事では、イベントの様子に加え、現在のLGBTにおける問題点やブロックチェーンを活用してどうやって解決していくか、巻き込んでいくかなどを株式会社ホットリンク 内山幸樹さん , 石渡広一郎さんに語ってもらっています。 後編 : [Famiee Project 後編] ブロックチェーンを通じて、多くの企業をその変革に巻き込んでいかなくてはいけない – 株式会社ホットリンク 内山 幸樹 , 石渡 広一郎 インタビュー , 編集 : 新井 進悟 写真撮影 : フジオカ

イベント

2019/08/13IOST主催ブロックチェーン1DAY教育プログラム at 山口大学工学部

2019年8月10日に山口県にある山口大学工学部の学生たち50名を対象として、エイベックス・テクノロジーズ、エバーシステム、IOST/IOS財団によるブロックチェーン教育のワークショップ&スマートコントラクト・ハンズオンが開催されました。 今回のイベントでは、前半は3社によるワークショップ、後半はIOSTのブロックチェーンを利用したスマートコントラクトのハンズオンと2部に分かれた構成となっていました。 ブロックチェーン・ワークショップ エバーシステム株式会社 ブロックチェーンエンジニア 宮崎敦史 最初はエバーシステム株式会社のブロックチェーンエンジニアである宮崎さんの発表です。 ブロックチェーンに関して知見のない大学生に向けてのブロックチェーンの基礎の発表でした。 主にトランザクション、ブロック、取引データの暗号化「ハッシュ」などに関しての発表となりました。 エイベックス・テクノロジーズ株式会社 ブロックチェーン事業部統括 石田陽之 エイベックステクノロジーズ株式会社からは、石田さんの発表となりました。 ブロックチェーンにおけるトリレンマの問題、ブロックチェーンの活用が期待される業界、そして、エイベックステクノロジーズ株式会社の現在進めているプロジェクトに関して触れられました。 エバーシステム株式会社 代表取締役 和田隆夫 博士(工学) エバーシステム株式会社の代表取締役Dr.和田によるCryptoNinjaの紹介です。 CryptoNinjaの開発秘話からEthereumとIOSTのブロックチェーンで作成してみての比較などに関して、DAppsを作る上での特徴を語りました。 グループワーク〜宇部市の課題に取り組む 三者からの発表が終わった後は、学生たちがグループに分かれて、宇部市の5つの課題にブロックチェーン技術を活用できるアイデアを討論し、発表しました。 ※宇部市の「2主要課題の整理」2019年5月より 質の高い居住環境の形成 歩いて楽しい街なか空間の創出 医療・福祉のセーフティネットの構築 子育て支援策の充実・強化 就労機会の創出 スマートコントラクト・ハンズオン 後半はIOSTのブロックチェーンを利用して、ハンズオンが行われました。 最初にIOSTのプラットフォームのメカニズムの講義から始まりました。 その後は、JavaScript言語をサポートするスマートコントラクト、コンセンサスアルゴリズムPoB(Proof of Believability)、Chrome V8 VM、データベース、他プラットフォームとの優位性について説明がされました。 学生たちは、ハンズオンで、オンラインIDE(開発環境)「ChainIDE」を使って、ブロックチェーン上で動くプログラム、スマートコントラクトを体験しました。 2018年、IOST/IOS財団は日本地域での活動開始当初から、地方でのブロックチェーン技術の理解と潜在的 な開発者の育成に力を注ぎ、大学・教育機関でのワークショップ・プログラミングハンズオンの提供を行っ てきました。 国立工業大学をはじめ、5つの教育機関と述べ150名(2019年8月現在)を超える学生が参加して、ブロックチェー ン技術の概念を学び、実際にスマートコントラクトのプログラミングを体験しました。 主催: IOST / IOS財団 協力: エイベックス・テクノロジーズ株式会社 ブロックチェーン事業部 エバーシステム株式会社 河村 圭(准教授) 山口大学 大学院 創成科学研究科 知能情報工学分野 兼担:工学部 知能情報工学科 システム設計工学研究室 福士 将(准教授) 山口大学 大学院 創成科学研究科 知能情報工学分野 兼担:工学部 知能情報工学科 計算機システム工学研究室

ニュース

2019/08/01HashHubがLightning Networkを活用としたマーケティングの共同実験をマクロミルと開始

株式会社マクロミル と 株式会社HashHub が共同で BTCの即時送金である『Lightning Network』の技術を利用したアンケート調査の実証実験を本日、2019年8月1日より開始しました。 今回の実験では、アンケート調査協力への報酬で、Lightning Networkを用いて即時にビットコインを付与する仕組みについての検証を行います。 「Lightning Survey(ライトニングサーベイ)」のアンケートを通して、回答に協力したユーザーはBTC500円分が付与されます。 ※BTCをもらうためには、Lightning Networkを内蔵した仮想通貨ウォレットであるPebble Walletが必要です。 今回実施されるアンケート調査は、「仮想通貨およびブロックチェーン技術の認知度」を主とした構成のインターネットリサーチ形式で行われます。本アンケートは、マクロミルモニタを対象にも実施され、マクロミルポイントを付与する通常の手順でも実施されます。 アンケートの回答は、マクロミルモニタおよびHashHubより得られた回答を分析し、一般の生活者グループ(マクロミルモニタ)と仮想通貨利用者および興味関心のあるグループ(HashHub回答者)における認知度比較などのレポートにまとめ、9月24日に公開予定とされています。 Lightning Survey

ニュース

2019/07/31Ripple(リップル)社技術「xCurrent」を利用のマネータップに新たに銀行5行参加表明

SBIの子会社株式会社マネータップ株式会社が新たに銀行5行が株主として参加することを発表しました。今回の発表により、出資参加銀行は合計で25行となっています。 今回の参加を表明したのは、仙台銀行、栃木銀行、福岡中央銀行、みちのく銀行、銀行名非公開1行となっています。 マネータップ社がリリースしているスマートフォンアプリ「マネータップ」は、Ripple社の「xCurrent」を利用しており、24時間365日のリアルタイム送金を実現、1回3万円、1日10万円以内であれば送金手数料も無料となっています。 従来の銀行送金では向こうの口座情報が必要でしたが、本サービスに対応する金融機関であれば銀行口座情報だけではなく、携帯電話番号、QRコードのいずれかがわかっていれば、送金利用が可能となっています。 記事ソース : SBIプレスリリース

イベント

2019/07/30ブロックチェーン が変える未来!大阪 イベントレポート

2019年7月21日に大阪のブロックチェーン専門コワーキングスペースSingularity Hiveにて、IOSTが主催するイベント『ブロックチェーンが変える未来』と題したイベントが開催されました。 今回のイベントでは、参加者全員の自己紹介から開始し、始まり、ブロックチェーン業界への就職を希望する学生、社内でブロックチェーン技術に注目を始めた企業、そしてBlockchain Kyoto勉強会の運営者の方たちが参加しました。 ライトニングトーク Jim Maricondo - MetaMesh Group(元ConsenSys、日本地域担当) イーサリアムプラットフォーム実装のコンサルティングを行うConsenSys社で、日本でのブロックチェーン技術の普及と企業での活用を促し、ブロックチェーン業界で幅広い人脈を開拓したJim氏のライトニングトークです。 現在は、元ConsenSysメンバーが立ち上げたMetaMesh(米国)でアジア地域担当として活躍しています。Jim氏は、2019年のブロックチェーンのグローバルなトレンドを参加者たちと共有しました。 Twitter 近藤岳晴 CTO - Acompany Inc. 名古屋を代表するブロックチェーンのコンサルティング・開発を行うAcompanyは、名古屋大学の学生が立ち上げた技術系スタートアップです。 情報工学を専攻した近藤氏は、ブロックチェーンの仕組みを、わかりやすい"ジャガイモ"と"ハッシュポテト"の例えから、公開鍵・秘密鍵の関係、ブロックチェーンの重要な計算アルゴリズム「楕円曲線」を用いた暗号技術について話しました。 Twitter 岡崇 - PHI Inc. 近畿大学生3名が立ち上げた、ブロックチェーン開発実装のスタートアップPHIは、オンライン上で仮想組織を形成し仕事を行えるアプリ”GUILD”を次世代ブロックチェーン・プラットフォームである"IOST"と共同で開発中です。 岡氏は、ティール組織とDAO(Decentralized Autonomous Organization)は類似性があるために、ブロックチェーンの働き方改革が可能であることを熱く語りました。 Twitter 椙村優太 - Enbowl Inc. 革新的技術を使って次世代のインフラの構築を目指すEnbowlの椙村氏は、名古屋でのブロックチェーン技術コミュニティ、Blockchain-Nagoyaの運営メンバーとしても活躍しています。 個人情報を提供する個人がインセンティブが得ることができる、企業との情報バンクプラットフォームのコンセプトを紹介しました。 参加者たちはどこにブロックチェーンで"なければならない"技術が必要かを議論しました。 Twitter 服部摩耶斗 - 元Neutrinoコミュニティマネージャー 渋谷にあるブロックチェーン特化型コワーキングスペースNeutrinoで、今年の6月までコミュニティマネージャーをしていた服部氏。 スタートアップや大企業のブロックチェーン業界での動向をお話されました。 Twitter ディスカッション ライトニングトークの後は、登壇者と参加者を交えて、近い未来のフリートークが行われました。 取引の仲介業者が少なくなる未来、需要者同士で、物、金、エネルギーを売買することが当たり前になり、しかしブロックチェーンがすべてを置き換えることはなく、選択技のひとつして、途上国の既存の問題を解決するインフラとして活用されていく、などが議論されました。

ニュース

2019/07/25グルメSNS「SynchroLife」が三菱UFJニコスと共同でクレカ利用で仮想通貨が貯まるサービスの実証実験へ

トークンエコノミーを用いたグルメ SNS「SynchroLife(シンクロライフ)」を運営する GINKAN が、三菱 UFJ ニコスと共同でクレジットカードの利用データを使用して、利用金額の一部を仮想通貨で還元する実証実験を本日2019年7月26日よりスタート開始します。 今回は実証実験のため、三菱 UFJ ニコスの社員のみが対象となり、三菱 UFJ ニコスの加盟店である飲食店で利用した取引に対して、利用金額の一部を仮想通貨で還元するサービスとなっています。 将来的に取り組みが実現すると、ユーザーは飲食代金をクレジットカードで決済することで利用金額の一部をSyncroCoin (Ticker : SYC)で受け取ることが可能になります。 [caption id="attachment_39948" align="aligncenter" width="800"] 実証実験の仕組みのイメージ[/caption] SynchroLife では2019年7月より、飲食店で食事をすることで、利用代金の1〜5%相当のSynchroCoinを受け取れるサービスを提供しています。 このサービスで仮想通貨を受け取るためには、決済時に支払いと合わせて QR コードの読み取りが必要ですが、今回の実証実験に置いては、事前にクレジットカードのユーザ情報と SynchroLife のアカウントを紐づけておくことで、QRコードを読み取る手間を省くことができます。 記事ソース : PR TIMES

ニュース

2019/07/24野村HDが $OMG を発行する親会社Omise HDに出資

仮想通貨 $OMG を発行しているOmise Go の親会社であるOmise ホールディングスが日本の最大手証券会社である野村ホールディングスより出資を受けたことを2019年7月24日に発表しました。 Omiseホールディングスは今回の資金を利用し、決済サービスOmiseを始めとする、ブロックチェーン事業OmiseGO、法定通貨やデジタルアセットの取引プラットフォームのGo.exchangeを含む事業の拡大に利用するとしています。Omiseホールディングスの長谷川潤CEOは以下のようにコメントした。 今回の出資額は非公表とされています。

ニュース

2019/07/22IOSTとノード支援・ステーキングサービス「Stir」が、エコシステム拡大の戦略的パートナーシップを締結

PoS系分散ネットワークのノード運営を行うStirが、IOSTとの間でノード運営支援サービスに関するパートナーシップを締結しました。 今回のパートナーシップの概要としては、2019年2月末にローンチしたIOSTのメインネットにて、IOST Serviノードの支援およびステーキングサービスの提供を開始すると発表しており、サービスを開始しました。 IOSTはStir とのパートナーシップにより、Serviノードのサポートを行うことによって、IOST Serviノードへの参入障壁が下がり、ノードへのステーキングを活発にさせることによって、IOSTエコシステムの拡大に繋がることを期待しているとしています。 IOSTのノード候補者は現在、約350個のチームが立候補しています。ノード候補者は、Serviノードになることで、ブロックリワード報酬や投票報酬だけでなく、4半期ごとに自身がIOSTのエコシステムに対して、どのように貢献したかをアピールして得られる貢献報酬の制度もあり、誰でも条件を達成することで、ノードになることが可能です。 Stir IOST Website

有料記事

有料記事